ウガンダの街道を車で走っていると、ホオジロカンムリヅル Grey crowned craneを道端でよく見かけます。

民家などもすぐそばにあるような畑や、河原などの水のある場所で20匹~30匹が固まって、虫や小さな魚を食べています。全長140cmのタンチョウよりも小型で、全長100cm程のツル科の仲間です。

カンムリの冠羽は1本1本は単純に1本の羽毛ではなく、3~4本を束ねて縒り(ヨリ)が入った三つ編み状になっているそうです。

通常は群れで行動することが多いですが、繁殖期にはつがいで行動します。また繁殖期には求愛のダンス(ディスプレイ)をする時があります。巣は湿地帯などに草を積み上げた塚状の巣をつくるそうです。

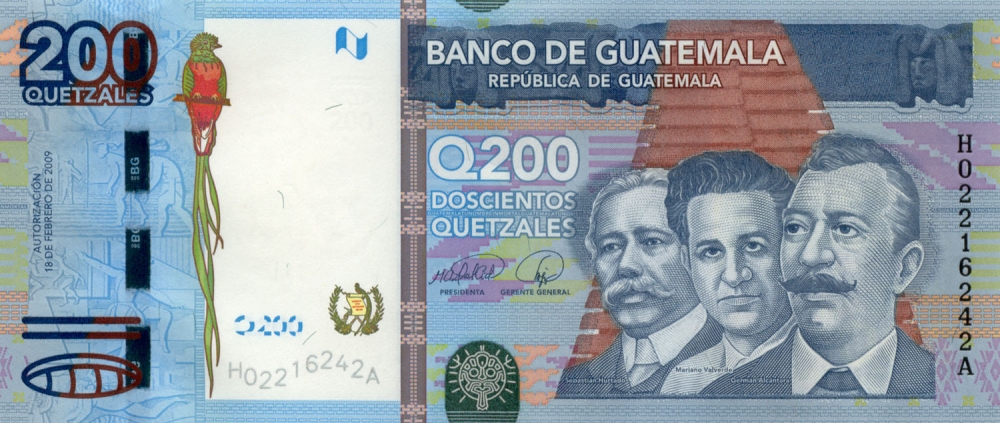

ウガンダの国鳥であるホオジロカンムリヅルは国旗の中央にもイラストが描かれていて、ホオジロカンムリヅルの色(赤、黒、黄、白)が国旗の色にも使われています。

歴史的にウガンダに存在した王国ではライオンやアンコーレ牛などを国旗にあしらったものが多かったため、ウガンダで一般的な生き物であり今までに一度も他の王国で使われていないホオジロカンムリヅルが選ばれました。

隣国のルワンダでは古くから富と長寿をもたらす鳥として大切にされてきましたが、近年は湿地の減少や違法な売買で生息数が減少しているそうです。

近縁種のカンムリヅルという鳥は亜種とされることも以前はありましたが、遺伝子的な違い、鳴き声、羽毛、頬の色などから識別可能であり、現在では別種とされています。

足の指が前向きに3本、後ろ向きに1本ついてるため、ツル類では珍しく木の枝にとまることができます。タンンチョウなどと比べても第1趾が長いです。このホオジロカンムリヅルとカンムリヅルだけが木の上にとまることができるため、夜間は樹上で休むこともあります。

ウガンダの動物観察というと「ゴリラトレッキング」や「サファリ」が有名でもちろん素晴らしいのですが、このホオジロカンムリヅルとの出会いも印象深いものでした。

Photo & Text : Wataru YAMOTO

Observation : Feb 2024 & Aug 2024, by the roadside, Uganda

★西遊旅行のウガンダ・ルワンダのワイルドライフの旅を発表しました!

ウガンダ・ルワンダ マウンテンゴリラ&ゴールデンモンキートレッキング

★西遊旅行のワイルドライフツアー一覧はこちら

★Youtubeでもワイルドライフの動画を配信しています。再生リストもご覧ください。