9月半ば、鯨類との出会いを求めて小笠原へ。海の透明度も高く、マッコウクジラとの遭遇チャンスの良い時期に設定したツアーですが、いつ台風が発生するかドキドキする季節でもあります。

おがさわら丸が東京湾を出ると、さっそくオオミズナギドリの姿が。御蔵島まではしっかりと観察することができました。

オオミズナギドリ Streaked Shearwater は日本のミズナギドリ科のなかでは最大種で、日本近海では北海道から沖縄・八重山諸島までの島嶼で繁殖し、春から秋にかけてよく海上で見られます。

伊豆諸島の御蔵島は、かつてはオオミズナギドリの世界最大の繁殖地で1978年の推定では170万~350万羽が島内で繁殖していたとされますが、2016年の環境省調査では推定約10万羽まで減ってしまいました。人間が持ち込んだネコが野生化して、オオミズナギドリを襲うようになり、ノネコ1匹が年間300羽を食べているという衝撃的なニュースがありました。

そして、出航日の9月21日は「中秋の名月」。甲板で月の出を待つ人々。

小笠原航路、太平洋ど真ん中で現れた月。「中秋の名月」とは、太陰太陽暦の8月15日の夜に見える月のことを指します。2021年の中秋の名月は8年ぶりの「満月」でした!

翌朝、9時ごろに見えてきた聟島列島。シンボルともいえる「針の岩」です。聟島列島の小笠原航路付近も水深の深い「マッコウ海域」。過去2回、おがさわら丸からマッコウクジラを見たことがあるので、この日も期待しながら島を眺めました。

マッコウクジラは見えませんでしたが、カツオドリのトビウオハンティング!

ハンティングに成功したカツオドリ。

おがさわら丸が二見湾に入港すると、すぐにビーストマスターⅢ号で海へ。父島の西のマッコウ海域を目指しました。

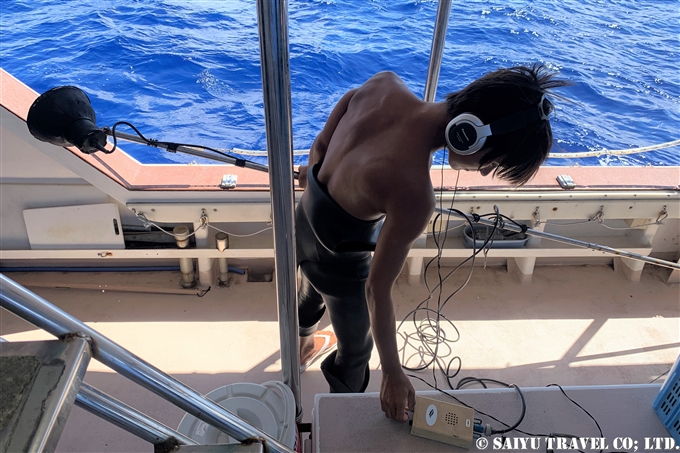

40分ほど走ったところでマイクを入れてクリック音を確認。そしてブローが上がりました!

ブローに虹がかかります♪

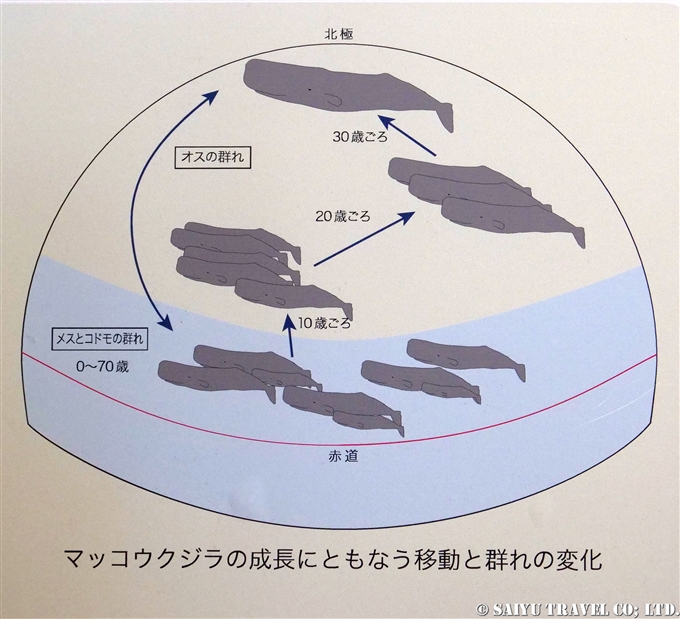

小笠原到着日、7頭のマッコウクジラとの出会いがありました。クジラたちは深海域を往復しており、水面でゆっくりしている状態ではありませんでしたが、ブローの潮がかかりそうな距離で観察することができました。

初日からみなさまのクジラ運に助けられました !

Photo : Morihiko HAYAKAWA, Mariko SAWADA

Text : Mariko SAWADA

Special Thanks : FISHEYE 笠井船長&ビーストマスターⅢ号、スタッフのみなさま