3月下旬,ニシンの群れが産卵のためにシトカ・サウンドにやってきます - 北海道で1955年ごろに姿を消し、アラスカでも1993年から獲れなくなったニシン。アラスカでは保護と漁業管理の結果、シトカ、トギアク、コディアックの海にニシンが戻ってくるようになりました。2024年は近年では最大の規模の産卵が起こったといわれています。これらの地域でニシンが戻ってきたものの、日本からの「数の子」の需要が減り、捕獲しても買い取り手がつかないなど、ニシン漁業が再び活気を取り戻したわけではありません。トギアクではニシン加工業が廃業されたため漁業自体が行われませんでした。そのほかの地域も許容された数を下回る漁でした。

シトカに戻ってきたニシンの恵みを享受したのは野生動物たちのようです。そしてその姿を追う、フォトグラファーたち。2024年3~4月、大産卵が起こった日のシトカ・サウンドで見た生き物の様子をご紹介します。

停泊地から見る早朝のシトカ富士ことエッジカム山

シトカはアラスカ、バラノフ島西岸の町で、その名前は先住民族のトリンギット族の言葉で「海のほとり」という意味の Shee At’ikaに由来します。シトカは1867年にロシアがアメリカにアラスカを売却するまでロシア領でした。そのため町の中にはロシア正教会がありますし地名にはロシア語のものがたくさんあります。

シトカ・サウンドのニシン漁

シトカではニシン漁や先住民による子持ちコンブの収穫は昔から行われていましたが、近代漁業が始まるとニシンは肥料として収穫されていました。1955年ごろ日本でニシンが獲れなくなったことからアラスカで「日本市場」向けのニシン、「数の子」の需要が高まりました。これまでの「魚を獲る漁業」から「魚卵のための漁業」に変わりました。「数の子」となる良質の魚卵を採るためには産卵直前のニシンを捕獲する必要があります。1959年にアラスカの一部地域でニシンの天然魚卵の商業捕獲が始まり、1962年に日本への最初の輸出が始まりました。シトカでは1964年に始まり、魚卵を採取する「数の子」とコンブに産卵させた魚卵「子持ちコンブ」が収穫されました。そそして乱獲の結果1993年にはニシンが獲れなくなり、ニシン漁は規制と管理下に置かれるようになりました。乱獲だけでなく、ニシンにとって重要な産卵場所である海藻類の損失も大きな原因ではないかと推測されています。

2024年は3月28日ごろからシトカ・サウンド内で大きな産卵が起こりました。湾の中でも場所により29日だったり、さらに遅れて4月2日だったりしました。

ニシンの産卵・放精で白濁した海岸付近

アラスカの海は透明度が悪く、また規模が大きいため日本で見られる「群来」ほどくっきりと白濁した海水の違いはわかりませんでした。が、明らかに海面は白濁しています。

ニシンの産卵・放精が起こったあとの海面

シトカ・サウンドにはニシンとニシンの卵を目当てに野生動物が集まっていました。

ランジ・フィーデイングしているザトウクジラ

ザトウクジラです。南東アラスカを夏の採餌海域としている個体群は冬はハワイで子育て・繁殖しています。ハワイからアラスカへの移動は片道4800キロ以上、ノンストップでも6~8週間(最短で28日で移動した個体の記録があるそうです)かかると言われています。それを考えると3月下旬にシトカにやってくる個体群は2月にはハワイを出発していることになります。

シトカに現れるザトウクジラの動向記録を見ていると、ニシンの産卵前にシトカ・サウンドの太平洋に開いた沿岸部に現れ、産卵が始まるとばらばらになって南東アラスカの各地へと散らばったようでした。ソールズベリー・サウンドやチャタム海峡でも複数頭を観察できました。

ニシンの産卵前にはバブルネットフィーディングの集団行動が見られるほか、活発にランジフィーディングする様子が観察されました。

ランジ・フィーデイングしているザトウクジラ

ニシンを狙って集まるトドの群れ。

トド

大産卵の日のクルーゾフ島の海岸です。干潮の時間には産卵にやってきたニシンが海岸に残され、それを狙ったハクトウワシ、その数1000羽はいたでしょうか!

シトカ富士そびえるクルーゾフ島の海岸に集まるハクトウワシ

ハクトウワシはもうお腹いっぱいなのか、あまり活発に動いておらず、はねているニシンを見ていました。

この海岸の沖にはザトウクジラとトドの姿が。みんなニシンの恩恵に預かっています!

ザトウクジラとトド

水面行動が激しいクジラがいたので近づいてみました。交尾をしているようです!これは、コククジラです。コククジラの繁殖海域はもっと南のバハカリフォルニアです。どうしてここで交尾(または疑似交尾)?

コククジラの水面行動 ハート形のブロー

コククジラのペニス

コククジラの背中

コククジラの背中。背びれがなく、後部にはこぶ状のものがあるのが特徴です。コククジラは海底の泥や砂をヒゲで濾しとることによってカニなどの底生動物を捕食します。そのため、海岸近くでコククジラのブローを見ると、「お食事中」だと想像されます。

海岸で採餌するコククジラ

アラスカでは厳しくニシンの産卵がコントロールされており、魚卵の状態の確認した後に漁が「OPEN」となり一斉にニシン漁が始まります。網から直接吸い上げて船内にはいっていくため、「おこぼれ」のニシンがなく、鳥やトド、そして私たちもがっかりです。北海道の漁船の周りに鳥が集まるようにハクトウワシのニシンを狙った飛翔に期待したので残念でした。

漁船からはニシンのおこぼれはないので自力でニシンを獲ったハクトウワシ

ニシンを運べないカモメは腸(白子?)だけとっていました

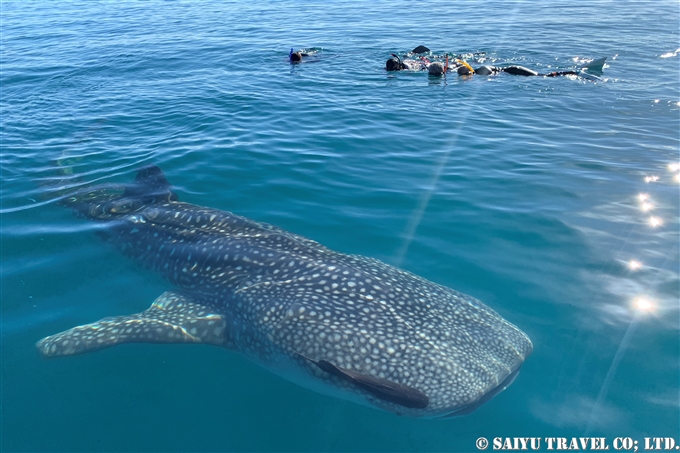

ニシン釣りを楽しむ観光客

漁が許可された短時間での操業

4月に入ってすぐ、シトカ・サウンドの沖合にたくさんのブローが見えました。こんなにまとまった数のブローはザトウクジラではないか、と期待を胸に船を走らせました。かなりの数のクジラがいると思われました。

近づいて確認すると、それはコククジラのものでした。岩礁付近では数頭のグループが交尾または疑似交尾行動をしているようで、海岸付近ではたくさんのブローがあがり、採餌行動が行われているようでした。少なく見積もって50頭以上、いや100頭近くがこの海域にいるようでした。すでにシトカ・サウンドにはコククジラが入っていますが、この集団はちょうど太平洋からシトカ・サウンドに入ってきたばかりのようでした。

コククジラの水面行動

コククジラの口が水面に出ています♪

海岸にあがるブロー

この件が気になって調べたところ2023年に書かれたシトカのコククジラに関する記事がありました。以前からシトカ・サウンドではコククジラが目撃されていましたが、この2~3年の集まり方は顕著だと言います。しかも私たちが見たように、交尾と思われるような社会行動も目撃されています。この記事の著者は、コククジラたちはバハカリフォルニアからアリューシャン列島へと北上する途中でこのニシンの大きな群れと産卵を見ることになり、海岸に産み付けられた卵を求めて集まってきていると考察しています。コククジラの目撃場所はニシンの産卵場所と一致しているのは確実で、ククジラが潜水していた場所で切れたコンブが回収されたりしているそうです。

今後、シトカ・サウンドに集まるコククジラたちの動向と調査がまたれます。

美しい夕景の停泊地

さて、私たちの停泊していたシトカ・サウンドの奥で大産卵が起こりました。ハクトウワシがたくさん集まっておりスキッフに乗り換えて海岸で撮影をしていました。

ニシンを狙うハクトウワシ

「これ、全部ニシンの卵じゃないの?」よく見ると、潮が引いた海岸一面にニシンの卵が表れていました。

ハクトウワシの足元の薄卵色のものがニシンの卵

潮が引いた海岸はニシンの卵が一面に現れていました

大きな粒のニシンの卵

海に浮いていた海藻に付着していたニシンの卵

天然の子持ち昆布

夕食にも当然、採取した「子持ち昆布」をいただきました。すでに塩味が十分で大きな粒の卵を感謝していただきました。

アラスカから帰国して間もなく、天売島から「70年ぶりのニシンの産卵」が起こったというニュースが。ニシンがもたらす恵みが広がっていきますように・・・。

Photo & text : Mariko SAWADA

Observation :Spring 2024, Sitka Sound and around, Alaska, USA

★西遊旅行のワイルドライフツアー一覧はこちら

★Youtubeでもワイルドライフの動画を配信しています。再生リストもご覧ください。