グアテマラ・ワイルドライフスペシャルのコースで観察した野鳥を中心とする生き物たちのご紹介です。

14日間かけて中部の高原地域、西部の乾燥地域、北東部の熱帯地域、東部のユカタン半島を訪れ計248種の鳥を含む様々な生き物を観察しました。グアテマラのワイルドライフ観察の特徴は、どこもフィーダーや餌場があるわけではなく歩いて探して観察したことでした。自然の中での観察は容易ではありませんが、生き物の生息密度が非常に高いグアテマラだからこその観察方法だと思いした。

観察のハイライトとなったのは、グアテマラコアカヒゲハチドリ(Wine throated hummingbird, Selasphorus ellioti )です。グアテマラを中心にメキシコ、ホンジュラスなどで生息が確認されている鳥で、グアテマラで一番小さな鳥です。

グアテマラコアカヒゲハチドリ(Wine throated hummingbird, Selasphorus ellioti )

我々が訪れた繁殖期直前の2月は、森の中にある少し開けた10m四方ほどのエリアで5羽ほどのオスが、それぞれの縄張りでメスや他のオスたちにしきりにディスプレイをします。声は、周りから聞こえてくるのですが、動きが素早く観察&撮影は簡単ではありません。身を潜めてじっと待機しやっとの思いで目の前でディスプレイをしてくれた時の喜びと感動は鮮明に覚えています。

グアテマラコアカヒゲハチドリ(Wine throated hummingbird, Selasphorus ellioti )

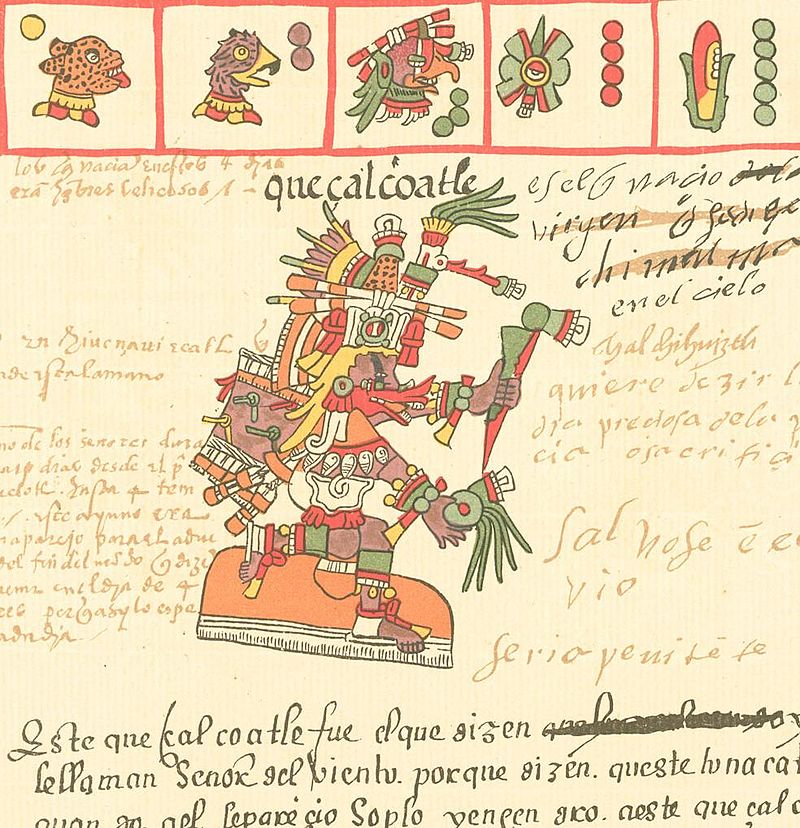

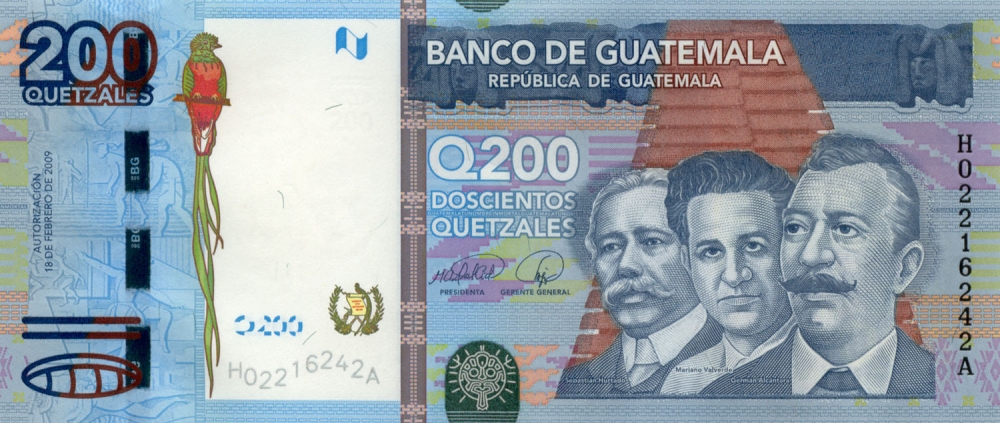

グアテマラの通貨がケツアールということからも分かる通り世界一美しい鳥とも名高いケツアール(Resplendent Quetzal、Pharomachrus mocinno)はグアテマラの国鳥です。

ケツアール(Resplendent Quetzal、Pharomachrus mocinno)

グアテマラのケツアールは、日本で有名なコスタリカのケツアールとは生息域が分断されており、尾の長さや体つき、鳴き声なども違うため、近い将来別種になるのではないかと言われているそうです。今回は、運よく1本の木に3羽のオスが同時に現れるという大興奮の観察となりました。また、どこへ行っても観光客が少なく我々のグループのみでゆっくり観察できたのも幸運でした。

他にも、中米らしい美しい生き物たちを数多く観察できました。大人気のキモモマイコドリ(Red-capped Manakin, Pipra mentalis )です。宿泊したロッジの庭で観察できました。

キモモマイコドリ(Red-capped Manakin, Pipra mentalis )

青い帽子をかぶったようなエリアカフウキンチョウ(Golden rumped euphonia, Chlorophonia cyanocephala)。ケツアールを観察した木で営巣をしていました。

エリアカフウキンチョウ (Golden rumped euphonia, Chlorophonia cyanocephala)

大きな声で縄張りをアピールするシマアリモズ(Barred Antshrike, Thamnophilus doliatus)

シマアリモズ(Barred Antshrike, Thamnophilus doliatus)

ホオジロカマドドリ(Plain xenops,Xenops minutus)。見ずらいですが、嘴が上向きに反り上がっています。

ホオジロカマドドリ(Plain xenops,Xenops minutus)

頭の赤い模様がチャーミングポイントのベニイタダキアメリカムシクイ(Slate-throated whitestart, Myioborus miniatus )。

ベニイタダキアメリカムシクイ(Slate-throated whitestart, Myioborus miniatus )

体の中身はツル、外見や生態はクイナに似ていると言われる不思議なツルモドキ(Limpkin, Aramus guarauna )も水辺で観察できました。

ツルモドキ(Limpkin, Aramus guarauna )

頭の模様が美しいレッソンハチクイモドキ(Lesson’s motmot,Momotus lessonii)。個人的には最も美しいハチクイモドキの仲間と思っています。

レッソンハチクイモドキ(Lesson’s motmot,Momotus lessonii)

葉っぱの奥でしたが珍しいメキシコアリツグミ(Mayan Antthrush,Formicarius moniliger)も地元のガイドさんが見つけてくださり大興奮でした。

メキシコアリツグミ(Mayan Antthrush,Formicarius moniliger)

草原をひらひらと非常に美しく飛ぶズグロエンビタイランチョウ(Fork-tailed Flycatcher, Tyrannus savana)。

ズグロエンビタイランチョウ(Fork-tailed Flycatcher, Tyrannus savana)

森の中で2mほどの距離まで近づいても全く逃げなかったハイバラエメラルドハチドリ(Rufous-tailed Hummingbird, Amazilia tzacatl)。

ハイバラエメラルドハチドリ(Rufous-tailed Hummingbird, Amazilia tzacatl)

有名なユカタン半島の固有種ヒョウモンシチメンチョウ(Ocellated turkey, Meleagris ocellata)はティカル遺跡周辺の見晴らしのいい草原で観察できました。

ヒョウモンシチメンチョウ(Ocellated turkey, Meleagris ocellata)

仲のいいメキシコインコ(Yucatan Amazon, Amazona xantholora)のペア。訪れたこの時期は、多くの生き物が繁殖期を迎え仲むつましい姿を観察できました。

メキシコインコ(Yucatan Amazon, Amazona xantholora)

お酒を飲んだように顔が赤いことから酒面と呼ばれ、和名はサカツラハグロドリ(Masked Tityra, Tityra semifasciata)です。

サカツラハグロドリ(Masked Tityra, Tityra semifasciata)

世界一美しいサギともいわれるアカハラサギ(Agami heron, Agamia agami)は、常に木陰にいるためボートで観察しました。

アカハラサギ(Agami heron, Agamia agami)

野鳥以外のワイルドライフもご紹介! 凛々しいハイイロギツネ(Grey fox, Urocyon cinereoargenteus)は何処となく突如と現れるため、ジャングルの中にあるロッジでの食事の際なども常にカメラが手放せませんでした。

ハイイロギツネ(Grey fox, Urocyon cinereoargenteus)

チュウベイクモザル(Central American Spider Monkey, Ateles geoffroyi)も我々人間を気にすることなく自然な姿を観察することができました。はっきりした顔立ちが印象的なクモザルの仲間です。

チュウベイクモザル(Central American Spider Monkey, Ateles geoffroyi)

グリーンイグアナ(Green iguana, Iguana iguana)は中米諸国では、オレンジ色の個体の割合が多いことで有名です。個体ごとに色合いが違うため非常に美しく、早朝はみんなで木に登り日光浴をしていました。

グリーンイグアナ(Green iguana, Iguana iguana)

世界に2種類しか生息しないドクトカゲの一種、メキシコドクトカゲ (Beaded lizard,Heloderma horridum)です。英名通りビーズのような肌と、決して走らず常にゆっくりと歩く姿が印象的でした。

メキシコドクトカゲ (Beaded lizard,Heloderma horridum)

グアテマラには、コンゴウインコ(Scarlet Macaw, Ara macao)の繁殖地の最北端となっているラスグヤカマスという場所があります。今回訪れたこの時期は、営巣の準備に励む夫婦の姿を観察できました。コンゴウインコの寿命は70年ほどともいわれます。一度つがいになったペアは、50年ほど連れ添うそうです。

コンゴウインコ(Scarlet Macaw, Ara macao)のペア

コンゴウインコが繁殖する木の洞

コンゴウインコのような大きな体を支える繁殖場所は、大きな木の洞が必要になります。繁殖地の北限が南下してしまわないように、大きな木が存在できる大自然がいつまでも続いていくことを願います。

コンゴウインコ(Scarlet Macaw, Ara macao)

Photo & text : Wataru HIMENO

Observation : Feb 2024 Guatemala

★西遊旅行のワイルドライフツアー一覧はこちら

★Youtubeでもワイルドライフの動画を配信しています。再生リストもご覧ください。