2023年の夏を天売島で過ごした姫野のレポートです ♪

天売島は北緯44度に位置するため、春から夏にかけての日照時間が長く空が完全に暗くなるのは21時ごろです。朝も3時ごろには明るくなり始めるため、夜行性の生き物たちは短い夜を世話しなく生きています。

夜行性の生き物と言えばフクロウの仲間。2023年度は、トラフズク (Long-eared Owl) の繁殖が確認できました。

トラフズク (Long-eared Owl)

春先には、3羽のヒナを確認しましたが、7月の前半からは2羽しか確認できなくなってしまいました。自然の厳しさを実感です。

日本のキーウイ(Kiwi) こと ヤマシギ (Eurasian Woodcock) も天売島には生息しています。ニュージーランドに生息するキーウイ同様、夜行性で地表近くに生息するミミズなどを捕食しますが、ヤマシギは空を飛べますので生息範囲が広いのが特徴です。また、嘴に多数の穴が開いていて、神経が通っているため、地面に差し込んだ嘴で獲物の動きなども感知できるそうです。

ヤマシギ (Eurasian Woodcock)

ヤマシギ (Eurasian Woodcock)

ヤマシギ (Eurasian Woodcock)

また、暖かい日の夜は天売島に生息する唯一のヘビ、マムシ (Japanese Mamushi Viper, Japanese pit viper) も活発になります。

マムシ (Japanese Mamushi Viper, Japanese pit viper)

夜行性のヘビとして紹介されることも多いですが、天売島では春先などの肌寒い季節にはお昼の時間帯により活発に活動している印象を受けました。爬虫類でありながら、卵ではなく子供を直接産む卵胎生であるため、春先の一日の温度差の激しい天売島で効率的に繁殖し、この島で生息する唯一のヘビになったのではないかと思います。

マムシは、日本では最も有名な毒蛇で、「マムシ=危険」というイメージが根強く車などでも轢かないように運転する意識も、他の生き物に比べて低いためか、シーズン中には幾度となく車にひかれて亡くなったであろう個体を見かけました。

マムシ (Japanese Mamushi Viper, Japanese pit viper)

天売島に生息する唯一の両生類、ニホンアマガエル (Japanese tree frog) も夜になると活動を始めます。

ニホンアマガエル (Japanese tree frog)

周囲12kmほどの小さな島であるため、安定した淡水の水場が少なく、常に水が必要な両生類の生息できる環境は非常に限られていますが、廃船にたまった雨水やわずかな湧き水の水たまりなど、海岸からほど近い場所にも関わらず数多くの個体が繁殖しています。

また夜の観察後には、きれいな星空が広がっていることも。晴れさえすれば、ほぼ確実に流れ星も確認できます。

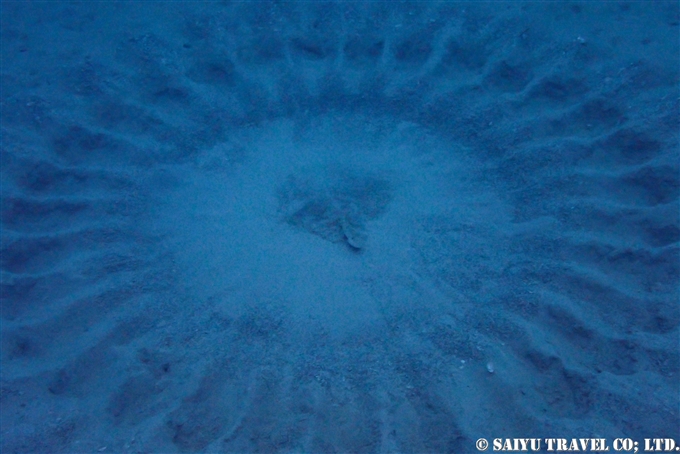

夜の前浜港

天売にいらっしゃった際は、最後に夜空も見上げてみてください。

Image & Text: Wataru HIMENO

Observations at Teuri Island in Summer 2023

★西遊旅行のワイルドライフツアー一覧はこちら

★Youtubeでもワイルドライフの動画を配信しています。再生リストもご覧ください。