冬場の下地島は「地形ポイント」ダイビングの季節です。下地の三大地形ポイントとして「アントニオガウディ」「魔王の宮殿」「通り池」が知られていますが、この「マリンレイク」もなかなかの絶景ポイントです。

洞窟の入り口からホールへ抜けていき、そこから地上に空いた「池」に浮上するのですが、ホールまでの間も洞窟の隙間から光が差し、その間をアカマツカサ、ミナミハタンポなど暗闇大好きな魚が泳いでいます。

今回潜った洞窟の中でも、マリンレイクのアカマツカサの数はダントツ多かったように思います。

こちらも夜行性で暗闇にいるミナミハタンポ。時々リュキュウハタンポも混じっているようです。

色がとてもあざやかなウケグチイットウダイ。名前の通り、本当にウケグチで、こちらも暗闇メンバーズ。

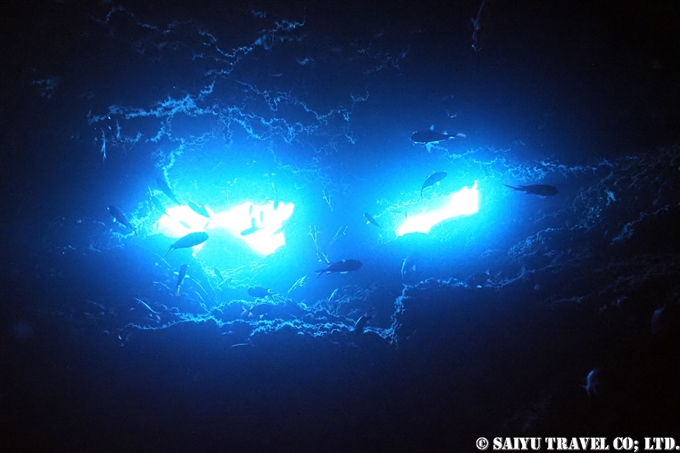

魚を見ながらたどり着くのがこのホール、まるで舞台のようでした。

神秘的な光景の中をマリンレイクへ。

マリンレイクへと通じる穴。ここを浮上します。

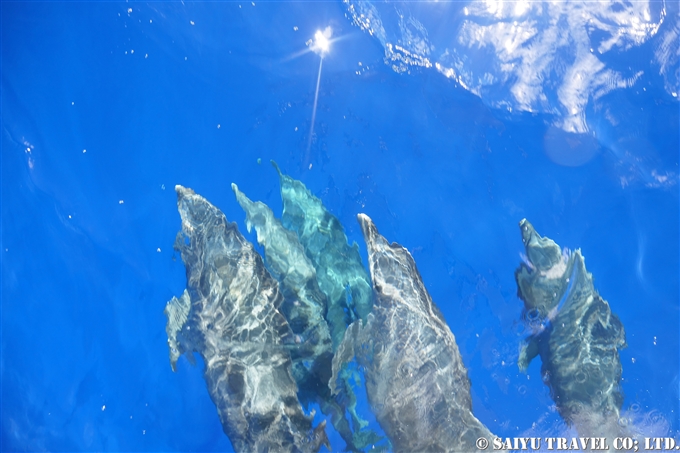

マリンレイクに近づくと水の様子が変わり、まるで霧がかかったようです。これはケモクラインと呼ばれる現象で塩分濃度が違う水が混ざり合うことで生じる、不思議な景色です。

ケモクライン現象の見られるマリンレイクをゆっくりと浮上。

浮上したマリンレイク。このポイントは陸からもエントリーできます。

そして再び潜航し、出口を目指しました。

地形の作り出す水中世界の美しさ、ケモクライン現象、暗闇好きのお魚たち・・・とても充実したダイビングでした。よろしければまとめ動画もどうぞ↓↓↓!

Marine Lake Shimoji Island|下地島地形ダイブ・マリンレイク

Image & text : Mariko SAWADA

Observation : Nov 2021, Shimoji – Irabu Islanad, Okinawa

Special Thanks : Reef Irabu -Mr. Shimoyama & Ms.Yukina