9月の第一便のおがさわら丸で出会った海鳥です。出向前は「悪天候に覚悟」と言われていました、そんなに荒れることもなく、甲板を閉ざされることもなく、明るい間はフルで観察できるコンディションでした。

御蔵島付近ではたくさんのオナガミズナギドリが飛んでいました。でもちょっと距離が遠く・・。大型のミズナギドリ、一度近くで見てみたいものです。

そして日没前に現れたのがアオツラカツオドリ。甲板にいたバードウォッチャーのシャッター音が響きます。

アオツラカツオドリ。この付近では小笠原諸島西之島で繁殖記録があるとのことですが、西之島は現在噴火中。昨年、千島列島のライコケ島の噴火で繁殖地を失った無数の海鳥を目撃しただけに、自然のこととはいえ胸が痛みます。どこからきたアオツラカツオドリでしょうか。

おがさわら丸にタダ乗りしていたイソシギ。

南へ向かって飛んでいきました。海も少し荒れ始め、そして日没です。

翌朝、朝からオナガミズナギドリ、アナドリの姿が船の周りに。

オナガミズナギドリは小笠原諸島の島で繁殖しており、島回りでも簡単に観察できるミズナギドリです。

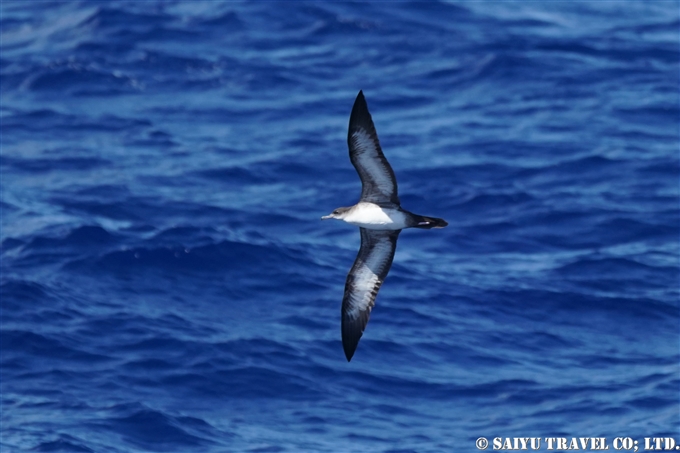

アナドリ。父島群島の南島・東島で繁殖しています。小さくウミツバメちっくです。

ようやくアナドリが近くに!

そしてカツオドリの登場です。おがさわら丸がはね上げるトビウオなどを狙って、結構アイレベルの高さでも飛んでくれます。

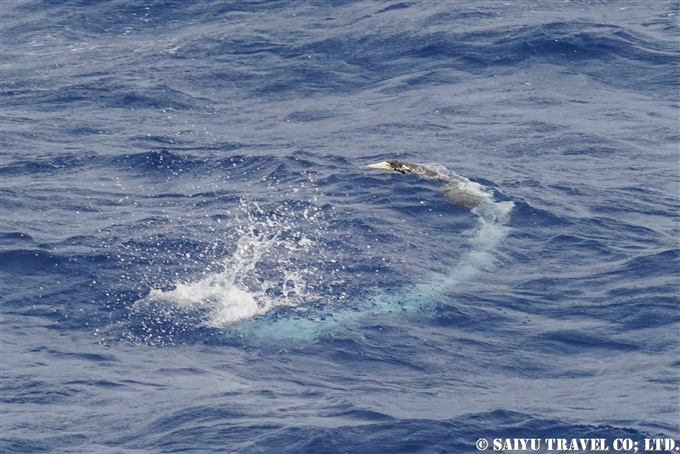

この雄のカツオドリ、めっちゃ魚をロックオン。

海に飛び込んで魚を追うカツオドリです。

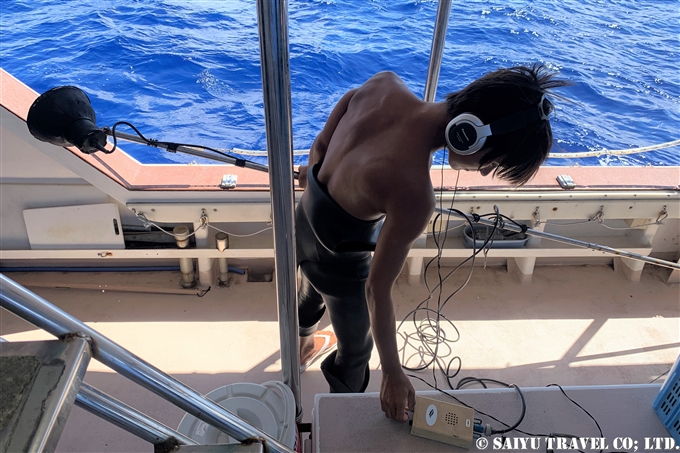

今回は甲板でHobby’s Worldの吉成さんと出会えて大変ラッキーでした。

Photo & text : Mariko SAWADA

Observation : Sep 2020, おがさわら丸、小笠原航路

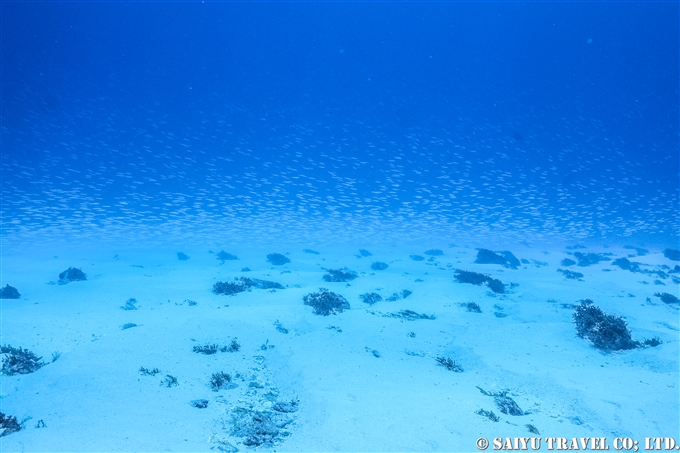

ダイビング中にザトウクジラに出会えたら・・・そんな夢が実現した小笠原。これまでも水中で「歌」を聞き、その声の大きさにすぐそばにいるんじゃないのかとドキドキしたこともありました。

ダイビング中にザトウクジラに出会えたら・・・そんな夢が実現した小笠原。これまでも水中で「歌」を聞き、その声の大きさにすぐそばにいるんじゃないのかとドキドキしたこともありました。