商船三井が運行するにっぽん丸ネイチャークルーズ~鳥島周遊~のレポートです。とても参加したかったのですが、かなわず、参加した西遊スタッフの米谷健吾によるレポートです。

♪ ♪ ♪ ♪ ♪

2021年のクルーズは4月18日に横浜港から出航。アホウドリの繁殖地である伊豆諸島の鳥島を周遊する2泊3日のクルーズでした。上陸することはもちろんできませんが、簡単には訪れる事ができない鳥島で、一度は絶滅の危機に瀕したアホウドリが繁殖している様子を目にすることができたのは、大変貴重な体験です。

アホウドリ最大の繁殖地・鳥島へ

アホウドリは、明治時代以前はおびただしい数が生息していましたが、1888年からアホウドリの羽毛採取のための乱獲がはじまり、1902年までに少なく見積もっても500万羽が犠牲になったと言われています。1902年に島が大噴火を起こして島民125名が亡くなった事は、後に「アホウドリの呪い」とも言われたそうです。

アホウドリ保護のために1933年には鳥島は禁猟区に指定される等保護対策も取られましたが、その後も減少の一途をたどり、1949年にはオースチン博士によって「アホウドリ絶滅」が学術誌に発表されるまでになってしまいました。しかし、絶滅したかと思われていたアホウドリが、再び鳥島で確認されたのは1951年のこと。鳥島気象台の山本氏によって10羽ほどのアホウドリが生き残って繁殖している事が伝えられたのです。

1970年代に入り、今回のクルーズにも乗船されていた長谷川博先生を中心にアホウドリの調査、個体数を回復するための活動が開始されるようになりました。従来の島の南側にある燕崎の営巣地は、非常に急な斜面にあり、火山からの土砂が頻繁に流れ落ちるなどの厳しい環境にありました。そこで、1981年からは斜面にハチジョウススキやイソギクの株を植えて、地面を安定させ、アホウドリが繁殖しやすい環境づくりが開始されました。効果は見られたものの、土砂が度々流れ落ちるこの場所では、なかなか高い繁殖成功率を保つ事はできなかったそうです。

1990年代に入ると、島の北側にある初根崎の緩やかな斜面にアホウドリの精工な模型(デコイ)とスピーカーを設置し、若いアホウドリたちを誘導しようという新たな試みが開始されました。この試みは着々と成果を上げ、現在鳥島にはこの新しい初根崎の繁殖地を中心に、従来の燕崎、そして燕崎のさらに上の子持山と、3つ繁殖地があります。一時は絶滅が発表されたアホウドリでしたが、鳥島集団の個体数も2018年に5000羽を越えるまでに回復しています。

横浜港を17:00に出港してから19時間の船の旅のすえ、翌日の12時頃になると鳥島の姿が近づいてきました。甲板からも時折、クロアシアホウドリやアホウドリの姿を見ることができました。

鳥島到着前に船上から観察したクロアシホウドリ

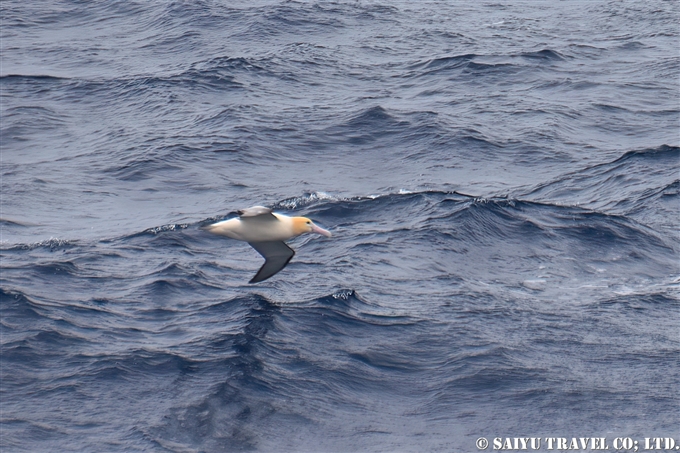

アホウドリ成鳥

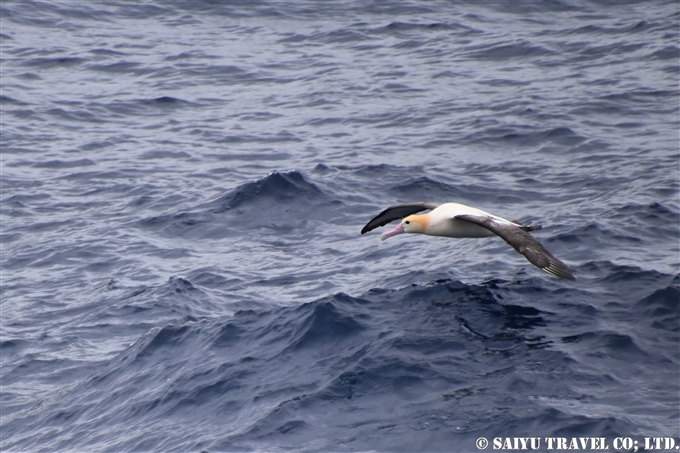

アホウドリ若鳥

アホウドリ若鳥

鳥島の姿が大きくなっていくにつれ、島の北側にある新しくできた初根崎の繁殖地が見えてきました。まだまだ遠くて肉眼では良く分かりませんでしたが、双眼鏡でみると、斜面にたくさんのアホウドリの姿、上空を飛ぶ姿も確認でき、甲板で観察する人達の興奮が高まっていくのを感じます。

北側からみた鳥島 向かって右手の方に新しくできた初根崎の繁殖地があります。

13時頃に島の北側の海上に到着。ここからは長谷川先生の解説を放送で聞きながら、反時計回りに島を一周しました。この辺りまでくると初根崎の繁殖地が肉眼でも確認できる様になり、アホウドリ、クロアシアホウドリが海上を飛ぶ姿をたくさん観察できました。

初根崎の繁殖地

海上を飛ぶアホウドリとクロアシアホウドリ

アホウドリ成鳥

海面に浮かぶアホウドリとクロアシアホウドリの群れ。こんな風景は他では決して見る事ができないでしょう。カメラや双眼鏡を除く人達から「凄すぎる!」「信じられない!」といった感嘆の声が次々に聞こえてきました。

海面に浮かぶアホウドリとクロアシホウドリ

海面から飛び立つアホウドリとクロアシアホウドリ。海面に浮かぶアホウドリはまだ、黒色の部分が多い若い個体が多いようです。

西側から見た鳥島 北側の傾斜が緩やかで、南側が急峻な地形である事が分かります。

島の南側に近づくにつれて、従来の繁殖地である燕崎が見えてきました。急峻な斜面で、火山の土砂が流れ落ちている状況が良く分かりました。アホウドリたちは初根崎の新しい繁殖地に徐々に移りつつありますが、まだこちらにも550組ほどのつがいが繁殖しています。

島の南側にある燕崎の繁殖地

燕崎の繁殖地(拡大)

島の東側には繁殖地がないため、船上から見られる鳥達の数も徐々に減っていきました。鳥島周遊の終わりが近づいていることに気づかされ、甲板の人々からは「もう1周してほしいなぁ」という声がこぼれていました。長谷川先生によると、このまま順調に進めば2026年には1万羽にまで回復することが見込まれるといいます。その過程をこの目で見られた感動はひとしおです。来年は是非、島2周で実施してほしいものです!

Photo & text :Kengo YONETANI

Observation /Cruise : 18-20April 2021 by Nippon-maru, Tori-shima, Izu Islands, Tokyo, Japan