2019年の2月がコロナ渦前の最後の添乗ツアーだった。添乗員の道を進んだときに最もしたかったツアーがパタゴニアのピューマを見に行くことで、売りに出たとき1本はすぐに完売となり、ツアーをひとつ増やし3月にも行く予定であったが、コロナのために入国制限をして直前にキャンセルとなった。

2019年の2月がコロナ渦前の最後の添乗ツアーだった。添乗員の道を進んだときに最もしたかったツアーがパタゴニアのピューマを見に行くことで、売りに出たとき1本はすぐに完売となり、ツアーをひとつ増やし3月にも行く予定であったが、コロナのために入国制限をして直前にキャンセルとなった。

パタゴニアの美しい景色の中に暮らしているインコ。2023年の2月に、もしかしたらまた行けるかもしれない。

カテゴリー: 鳥

183 ソデグロヅル Siberian Crane

鹿児島県の出水はツルの越冬地である。今年は16800羽のツル達が越冬したそうだが、そのうちの1羽が9年ぶりに飛来したソデグロヅルの成長だった。日本には本来来ない鳥が偶然飛来するのを迷鳥と呼ばれるが、他国では普通種が飛来しても個人的には本来の分布する地域で見たいなと思いあまり気にならないが、世界的にも数が減っている鳥は見れる機会があるならば見たいと思う。インドのケオラディオ国立公園はこのソデグロヅルの越冬地として世界的にも有名であったが、ここ何年もこなく、シベリアの繁殖地での減少が心配されている。名前の由来となった初列風切は黒いがとまっているときは見えない。2022年の正月に見に行った。世界には3700羽と推定されている本種、無事に繁殖地に戻り、繁殖成功し、そして来年も出水に来てほしい。

鹿児島県の出水はツルの越冬地である。今年は16800羽のツル達が越冬したそうだが、そのうちの1羽が9年ぶりに飛来したソデグロヅルの成長だった。日本には本来来ない鳥が偶然飛来するのを迷鳥と呼ばれるが、他国では普通種が飛来しても個人的には本来の分布する地域で見たいなと思いあまり気にならないが、世界的にも数が減っている鳥は見れる機会があるならば見たいと思う。インドのケオラディオ国立公園はこのソデグロヅルの越冬地として世界的にも有名であったが、ここ何年もこなく、シベリアの繁殖地での減少が心配されている。名前の由来となった初列風切は黒いがとまっているときは見えない。2022年の正月に見に行った。世界には3700羽と推定されている本種、無事に繁殖地に戻り、繁殖成功し、そして来年も出水に来てほしい。

タグ: 日本 ツル 鳥 出水

179 ダルマワシ Bateleur

176 フサホロホロチョウ Vulturine Guineafowl

172 ヒマラヤハゲワシ Himalayan griffon vulture

パキスタンで撮影したヒマラヤハゲワシ。崖下にマーコールの死体があり集まっていたのでクロハゲワシと共に上からの飛翔を撮影することができた。

話は変わりますが、世界で一番美しい野生ネコ図鑑が発売になりました。ぜひ手に取って見ていただければと思います。

168 ハイイロアホウドリ Light-mantled Albatross

シックな灰色の美しいアホウドリで南極海に生息する。平均で1ペアのハイイロアホウドリは5年に1回しか繁殖しないという。それだけ生存率が高いのだろう。

163 ミナミシロアホウドリ Southern Royal Albatross

翼長3mにもなるワタリアホウドリに次いで大きなアホウドリである。ニュージランド南部の亜南極の島々にて繁殖する。長く細い翼で海上を自由に飛翔する姿はとても美しい。ゴルフでアルバトロスがイーグルよりもスコアが良いのもうなずけるのである。陸上は苦手で簡単に捕まえられてしまうのでアホウという名がついてしまったと聞くが、美しくかっこよい鳥である。一時期に差別用語の名前がついた生き物の和名が変えられたが、生き物に対してそれを馬鹿にしたような名前のものこそ改名が必要なのではとも思ったりする。

タグ: アホウドリ, キャンベル島, シロアホウドリ, ミナミシロアホウドリ, 亜南極

161 ケッツアール Resplendent Quetzal

160 ヒガシイワトビペンギン Eastern Rockhopper Penguin

最近、イワトビペンギンが3種に分類学上分かれ、キタイワトビペンギン、ミナミイワトビペンギン、ヒガシイワトビペンギンになりました。そのためペンギンは19種となりました。ヒガシイワトビペンギンはニュージーランド南の亜南極に生息します。この写真はオークランド島で撮影したものです。

タグ: ニュージーランド, ヒガシイワトビペンギン, ペンギン, 亜南極, 鳥

159 ロイヤルペンギン Royal Penguin

遅れましたが、明けましておめでとうございます。本年も野生動物ツアーで世界中に行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。後ろはミナミゾウアザラシです。

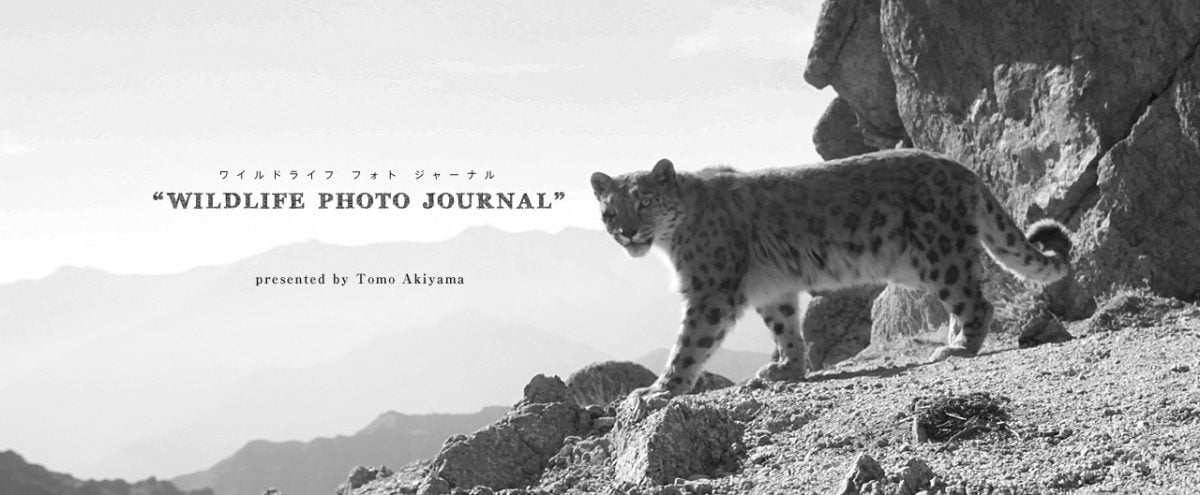

昨年の12月前半は亜南極へ、年始年末はユキヒョウ探しへのツアーがありましたが、その間にパソコンの電源が入らないというトラブルがあり、ブログの更新が遅れていました。このロイヤルペンギンはマカロニペンギンによく似ていますが顔が白いことで違います。またニュージーランドと南極の間にあるマッコリー島(オーストラリア領)にしか生息しないペンギンです。