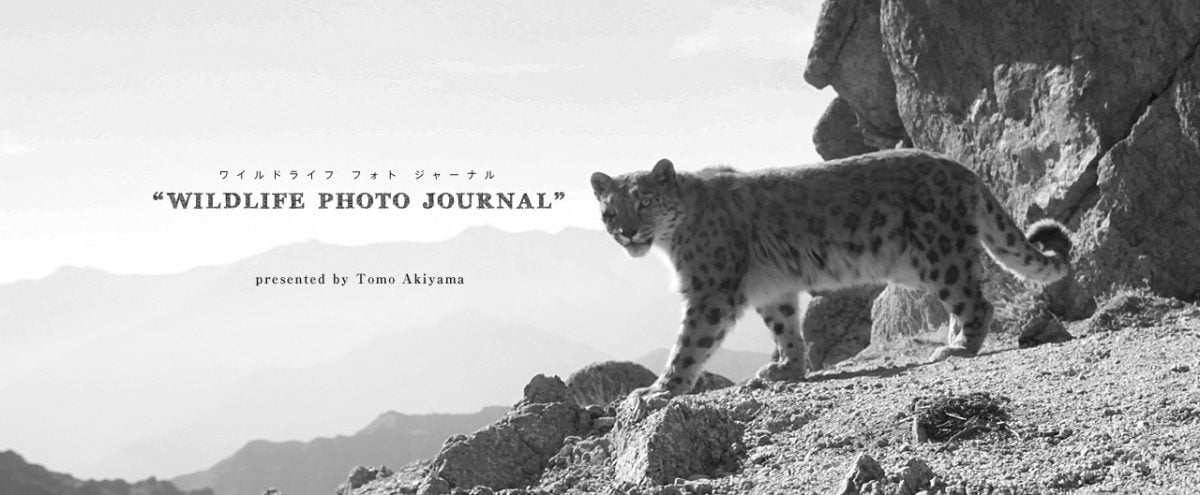

昨年、観察できた野生動物の中で観察できたときもっとも嬉しかったのはこのロシアでのアムールヒョウとコロンビアのクラウドジャガーネコでした。5日間 小さなハイドの小屋の中でカップラーメンと缶詰を食べながら、できるだけ音をたてずに待ち続けました。2012年には30頭まで少なくなってしまったアムールヒョウで、もう自分には観察できない生き物と思っていましたが、ロシアの始めた保全政策で数が増え、今はロシアに125頭、中国側に5頭の130頭になったそうです。

同所的に生息するアムールトラは2012年におよそ300頭だったそうですが今は1400頭ほどになったとのことでした。雪の上にトラの足跡はありましたが、姿は見られませんでした。

またミズナラ林でクマゲラ オオワシ オジロワシ ハシブトガラスなどの生物相は北海道にそっくりで森の中を歩いていると外国にいる感覚がしない不思議な気持ちになりました。外国にいて日本にいると感じたのは人生で初めてで不思議な感覚でした。ロシアの情勢もありツアーとしてはなか作るのが今は難しい場所ですが、興味ある方は西遊に問い合わせてみてください。国際情勢によっては少人数のツアーができるかもしれません。