(C)2024 The Apartment Srl – Numero 10 Srl – Pathe Films – Piperfilm Srl

(C)2024 The Apartment Srl – Numero 10 Srl – Pathe Films – Piperfilm Srl

パルテノペ ナポリの宝石

監督: パオロ・ソレンティーノ

出演: シルビオ・オルランド、ルイーザ・ラニエリほか

日本公開:2025年

ある美女の生涯が体現する、ナポリの街の美

1950年、南イタリア・ナポリで生まれた女児は、人魚の名でナポリの街を意味する“パルテノペ”と名付けられた。美しく聡明で誰からも愛される女性に育ったパルテノペは、兄のライモンドと深い絆で結ばれていた。

年齢と出会いを重ねるにつれ、さらに美しく変貌を遂げてゆくパルテノペ。だが彼女の輝きが増すほど、対照的に兄の孤独が暴かれていく。そしてある夏、兄は自ら死を選んだ……。彼女に幸せをもたらしていた<美>が、愛する人々に悲劇を招く刃へと変わる。それでも人生を歩み続けるパルテノペはどこへ向かっていくのか・・・

店舗であれば看板娘・名物店長といった人物がいるように、「その街っぽい人」というのは国内外問わずいるものです。日本にも「ミス◯◯」「ミスター〇〇」「親善大使」というように、街を代表する肩書や役職があります。

本作の主人公のパルテノペは、人魚伝説が根付くナポリの街自体を象徴するように描かれ、彼女の美やそれゆえの葛藤とあわせて、数十年の時代の変遷が描かれます。

作家目線としては、本人を描くのか、都市を描くのか、とてもバランスが難しいように思えました。つまり、パルテノペという人物を撮っているときも、いくらかナポリという都市(旧称パルテノペ)のことを撮っている気分でいなければいけないということです。

これは「観光」ということにも、とても似通っているように思えます。イタリア・ナポリに2025年訪れたとして、紀元前からはギリシア、そしてローマ・ビザンツ・ノルマンなど様々な歴史・文化的背景というのは、自分の頭で想像するしかありません。眼の前の景色という「現在」と、おびただしい出来事を経た「過去」。それが一刻一刻更新される中で、何かしらの「光」を「観る」のが観光というものです。

愛と自由を追い求めるパルテノペ。そして「太陽の街」ナポリそのもの。この2つを皆さんなりに交差させながら観ると、物語を追うだけではないとても独特な鑑賞体験ができると思います。

とにかく映像が美しいので、それだけでもあっという間に鑑賞時間が終わってしまうかと思いますし、間違いなくナポリに行きたくなる作品です。

『パルテノペ ナポリの宝石』は8月22日から新宿ピカデリー、Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下ほか全国順次公開。詳細は公式HPをご確認ください。

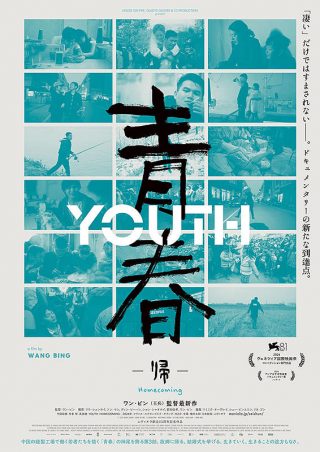

(C)2023 Gladys Glover – House on Fire – CS Production – ARTE France Cinéma – Les Films Fauves – Volya Films – WANG bing

(C)2023 Gladys Glover – House on Fire – CS Production – ARTE France Cinéma – Les Films Fauves – Volya Films – WANG bing

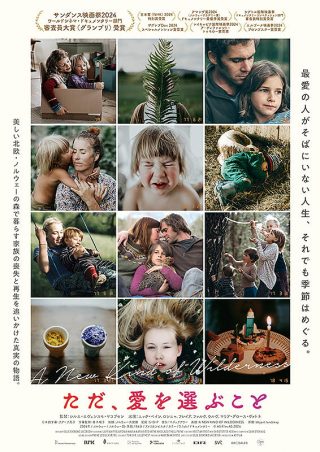

(C)A5 Film AS 2024

(C)A5 Film AS 2024

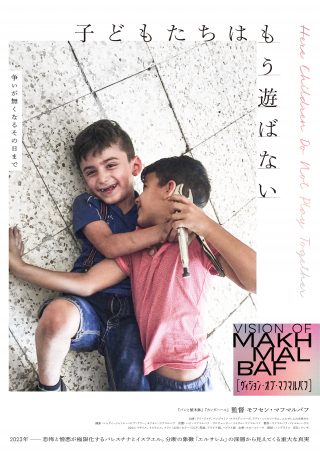

(C)Makhmalbaf Film House

(C)Makhmalbaf Film House

(C)Makhmalbaf Film House

(C)Makhmalbaf Film House

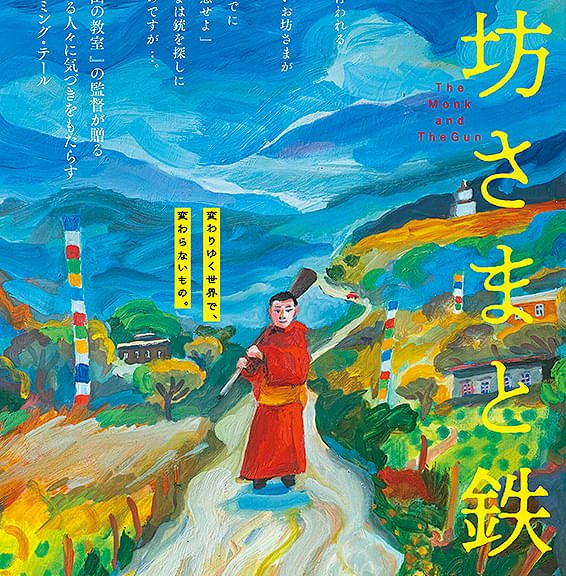

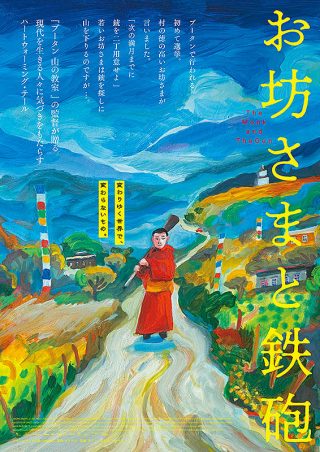

(C)2023 Dangphu Dingphu: A 3 Pigs Production & Journey to the East Films Ltd. All rights reserved

(C)2023 Dangphu Dingphu: A 3 Pigs Production & Journey to the East Films Ltd. All rights reserved

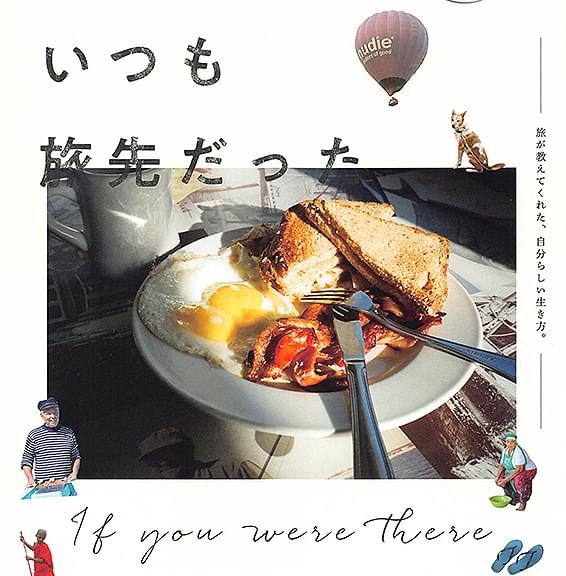

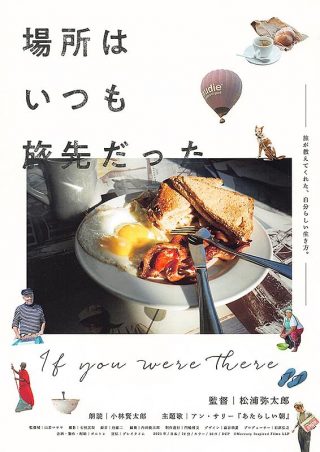

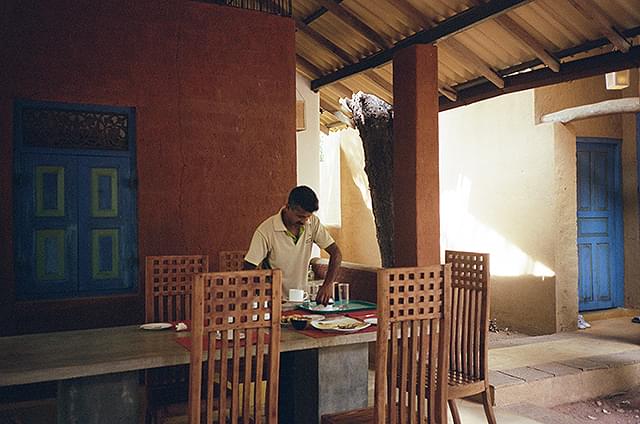

(C)Mercury Inspired Films LLP

(C)Mercury Inspired Films LLP

(C)2023 10:15! PRODUCTIONS / LUPA FILM / BOX PRODUCTIONS / FILM IN EVOLUTION / FOURIER FILMS / MIKINO / LES FILMS DU CAMELIA

(C)2023 10:15! PRODUCTIONS / LUPA FILM / BOX PRODUCTIONS / FILM IN EVOLUTION / FOURIER FILMS / MIKINO / LES FILMS DU CAMELIA

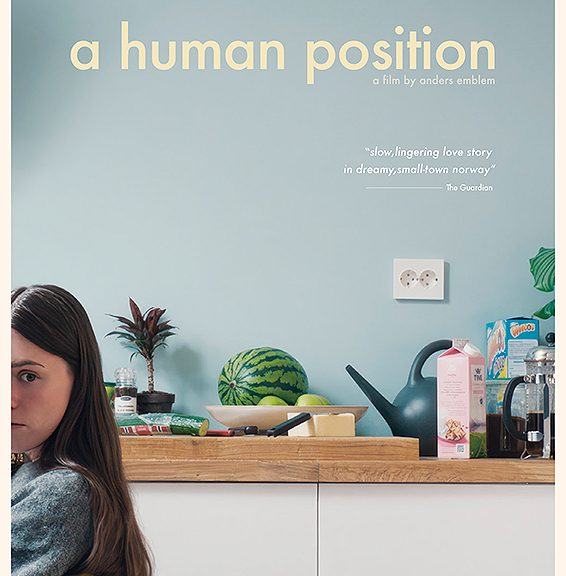

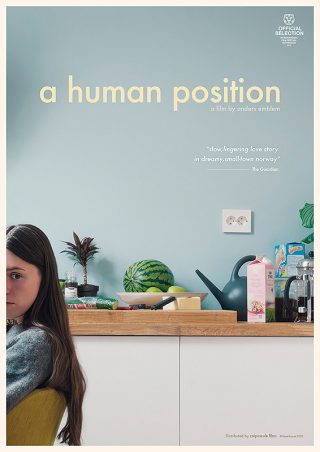

(C)Vesterhavet 2022

(C)Vesterhavet 2022