(C)O2 PRODUҪÕES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRÁFICAS LTDA.

(C)O2 PRODUҪÕES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRÁFICAS LTDA.

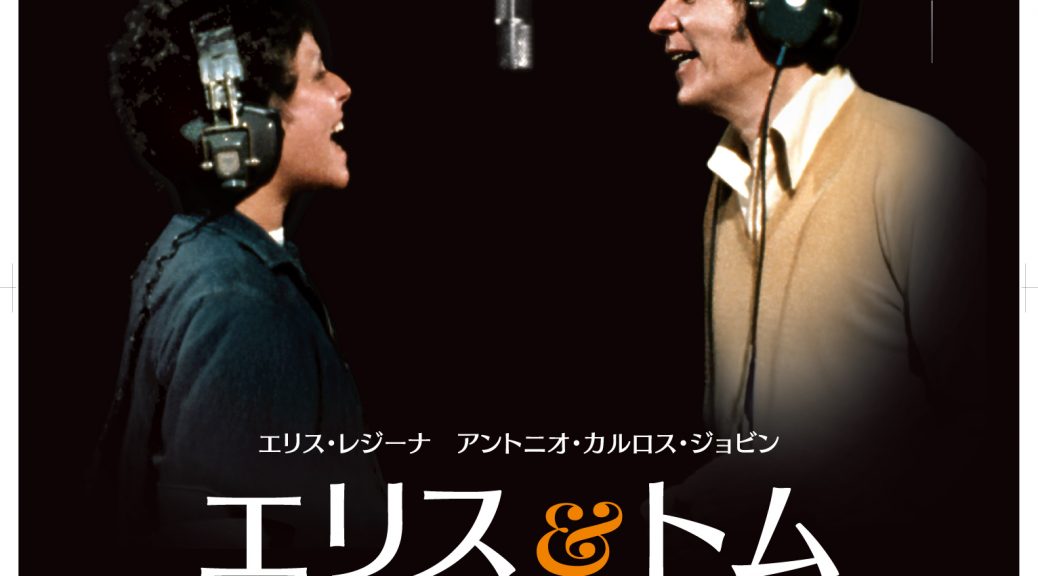

エリス&トム ボサノヴァ名盤誕生秘話

監督:ホべルト・ヂ・オリベイラ、ジョム・トブ・アズレイ

出演:エリス・レジーナ、アントニオ・カルロス・ジョビン 他

日本公開:2026年

1974年、ボサノヴァの名盤『Elis&Tom』が収録された「マイクのまわり」

軍事政権下のブラジルで国民的スターとして活躍していたエリス・レジーナ。

1960年代に「イパネマの娘」の大ヒットで世界的人気を博し、アメリカで活動していたアントニオ・カルロス・ジョビン(トム・ジョビン)。

1974年、ふたりが共作し、後に名盤となる『Elis & Tom』のレコーディングが行われる。ポップスターのエリスと古き良きシンプルな音楽を好むトムとの相性は最悪で、エリスの当時の夫でアレンジャーだったセザル・カマルゴ・マリアーノとトムとの関係にも亀裂が生じていた⋯

時間が経ってこそ可能になる物事があるかと思います。色々な事情があってすぐには発表できなかったり、うまくいかなかったり⋯⋯

「やっとこのレコーディングのことを語る時が来たか」という関係者を近年取材したときのコメントが本作の序盤に含まれていますが、約半世紀にわたり埋もれていた名盤『Elis&Tom』の収録風景のオリジナル映像が今回4Kリマスターされ、現代のインタビューも追加して作品化されました。

写真だけ見ると楽しそうな場面が多いですが、実際には音楽性の違いやレコーディングをめぐる葛藤が現場にはあったといいます。家族や関係者、バンドメンバーの証言とアーカイブ映像を通して、その全容が浮き彫りになっていきます。

さいきん名作のデジタルリマスターも多いですが、最新の技術によってそうしたアーカイブ映像から「発掘」された場面を使って、映画やシリーズ作品が生みだされることも多くなってきました。個人的には、2021年に配信プラットフォームDisney+で発表された『ザ・ビートルズ: Get Back』になぞらえながらみていました。

映画のメイキングを「Behind the Scenes」(シーンの後ろ側)といいますが、本作やビートルズ作品のような優れた音楽ドキュメンタリーは「Around the Microphones」(マイクのまわり)とでもいえる空間を観客に感じさせてくれます。

既に映画を観る前に繰り返し音源を聴くとしても、映画鑑賞後に初めて聴くとしても、「あぁこの歌が歌われたまわりにはこんな光景があったのか」と感慨深くなる『エリス&トム ボサノヴァ名盤誕生秘話』は3月6日(土)より角川シネマ有楽町 YEBISU GARDEN CINEMA アップリンク吉祥寺 ほか全国順次ロードショー。その他詳細は公式HPでご確認ください。

(C)2024 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

(C)2024 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

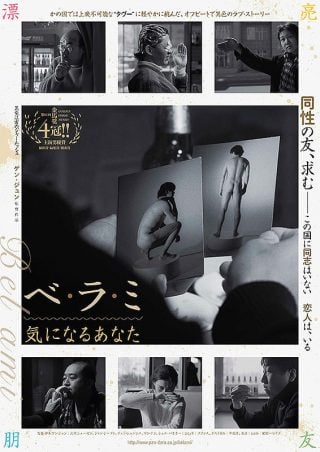

(C)2014 Avocados and Coconuts. (C)2015 mejirofilms

(C)2014 Avocados and Coconuts. (C)2015 mejirofilms

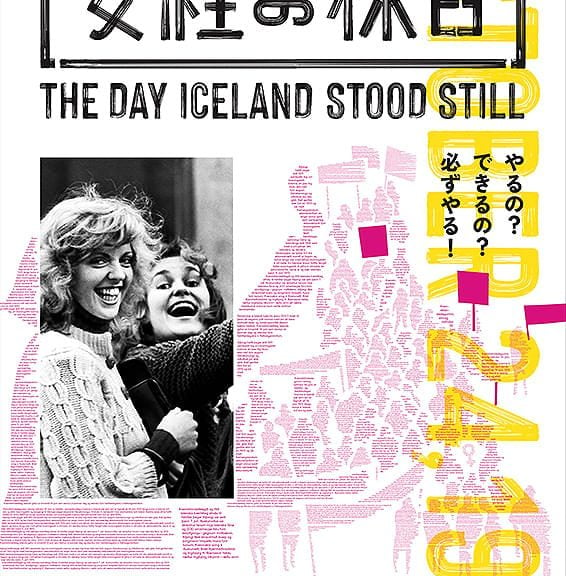

(C)2024 Other Noises and Krumma Films.

(C)2024 Other Noises and Krumma Films.

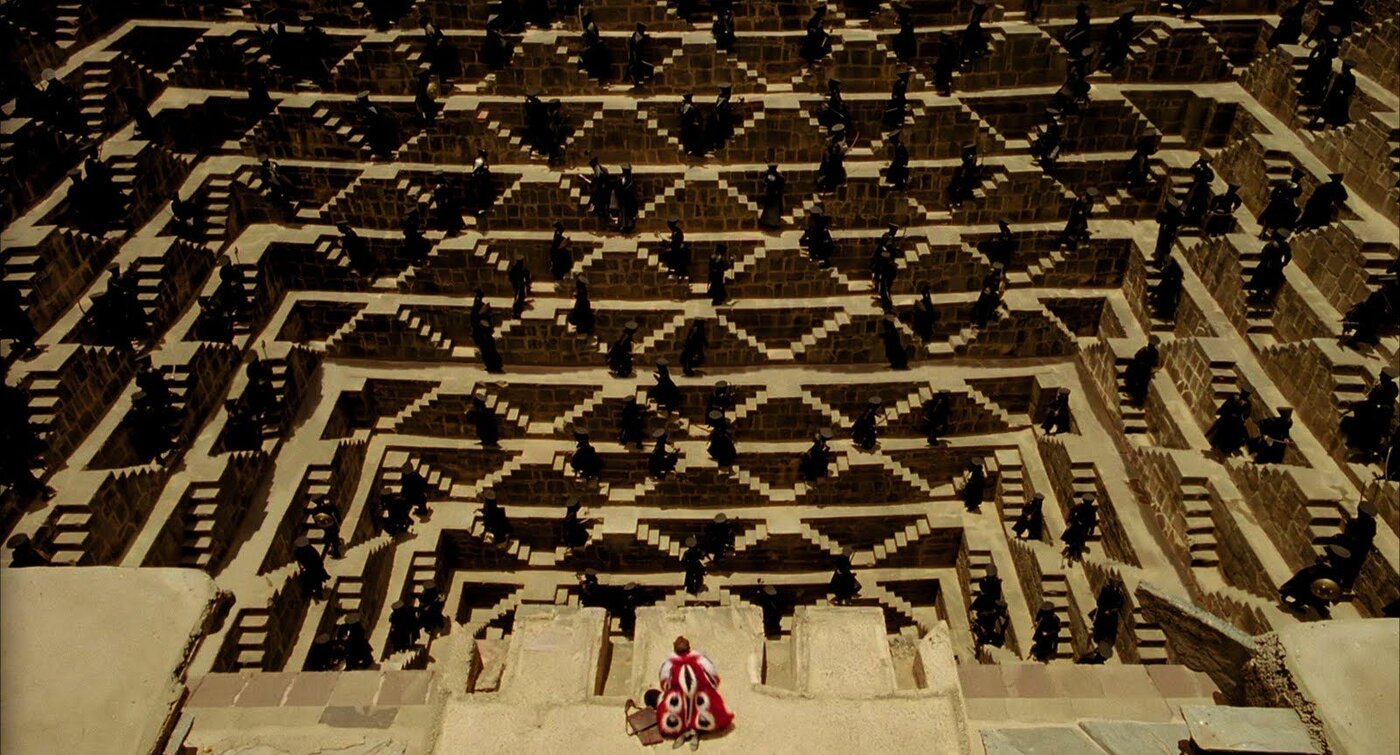

(C)2006 Googly Films, LLC. All Rights Reserved.

(C)2006 Googly Films, LLC. All Rights Reserved.

(C)2020 Mediaproduccion S.L.U., Gravier Productions, Inc. & Wildside S.r.L.

(C)2020 Mediaproduccion S.L.U., Gravier Productions, Inc. & Wildside S.r.L.

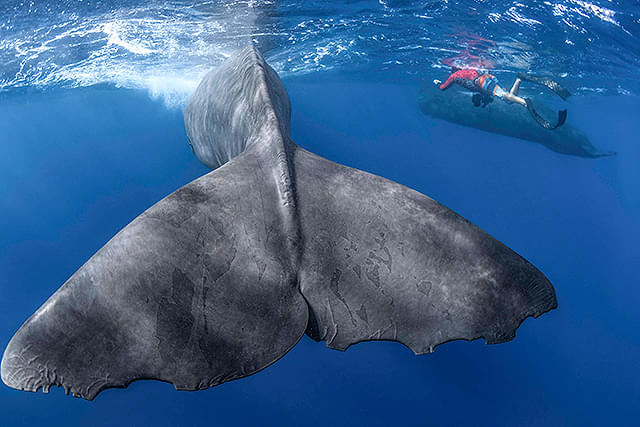

(C)Terra Mater Studios GmbH 2023

(C)Terra Mater Studios GmbH 2023

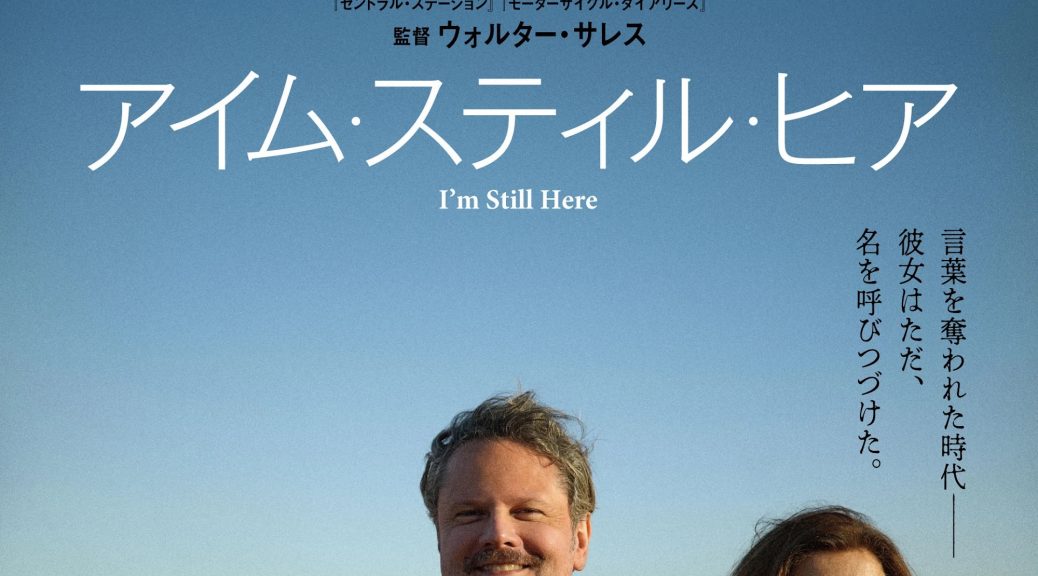

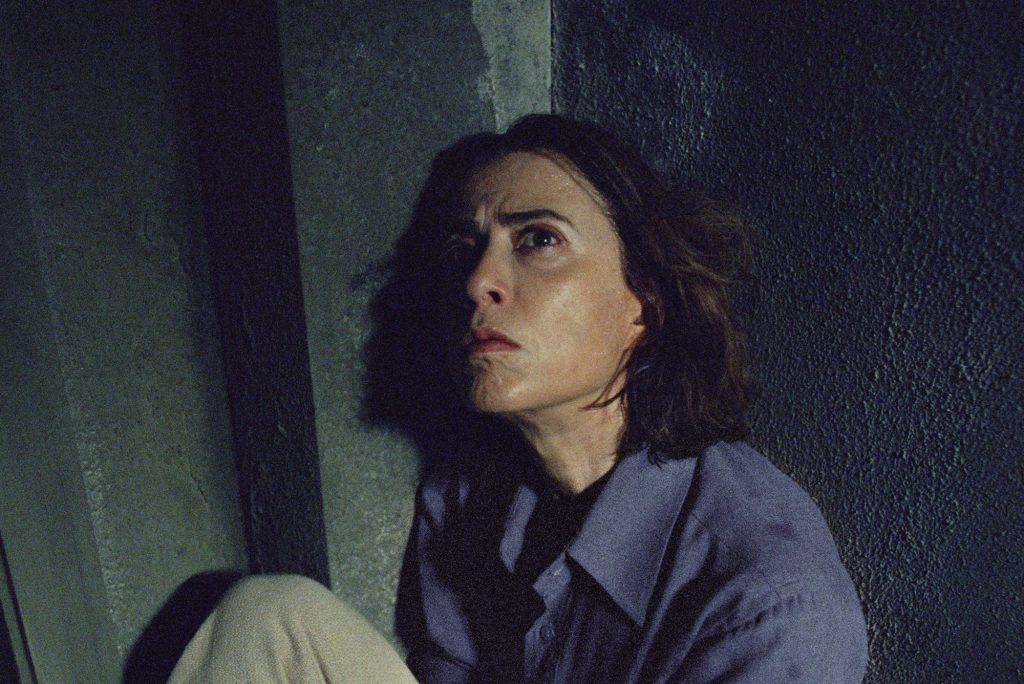

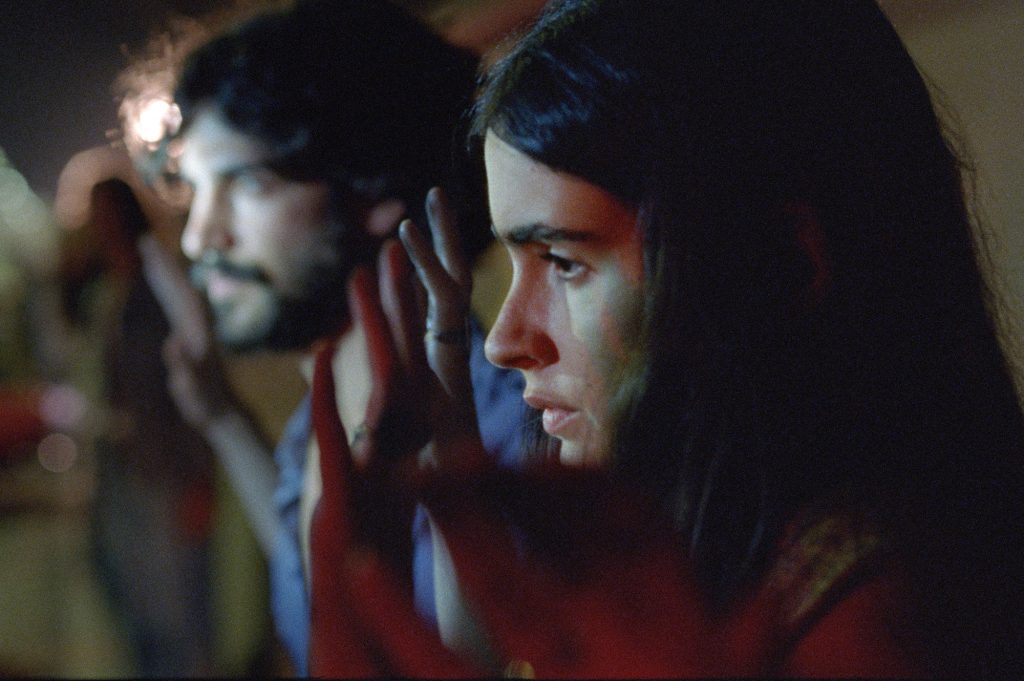

©2024 VideoFilmes/RT Features/Globoplay/Conspiração/MACT Productions/ARTE France Cinéma

©2024 VideoFilmes/RT Features/Globoplay/Conspiração/MACT Productions/ARTE France Cinéma

(C)Rosa Film, Ursula Film

(C)Rosa Film, Ursula Film