ナマステ!西遊インディアです。

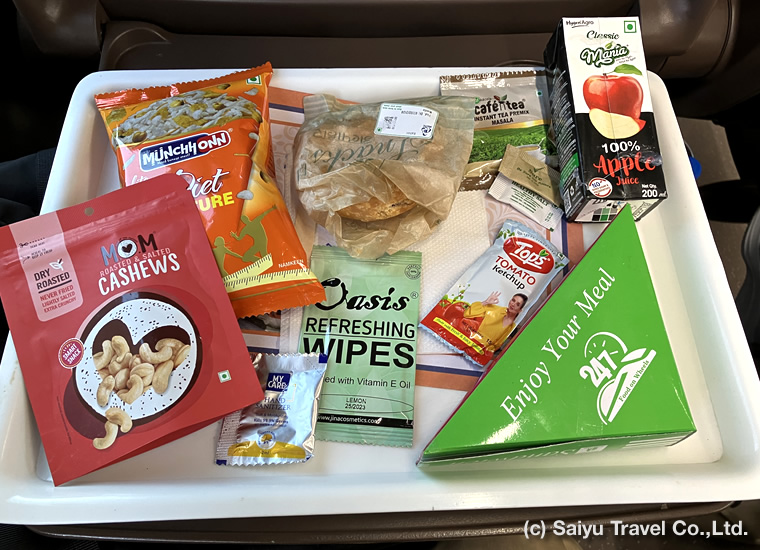

今回は、インド版新幹線「Vande Bharat Express」(ヴァンディ・バーラト・エクスプレス)の乗車体験を記事にまとめてみました。

インドの新幹線 Vande Bharat Express

インド国鉄が運営する高速鉄道。モディ首相が就任した2014年から掲げる製造業振興の取り組み「Make in India」の一環として、2019年2月15日に、デリー~バラナシの区間で運転開始されました。

運用路線は2024年2月現在で41路線。今後も30路線近くの新設が計画されており、とくに、ムンバイとアーメダバードを結ぶ総延長508kmの路線は、日本の新幹線方式と同じ専用線方式(在来旅客鉄道と軌道を完全に分離するもの)で建設中です(2024年2月現在)。

海外で日本の新幹線方式が採用されるのは、2007年に開業した台湾(台灣高鐵)につづき、インドが2か国目。

デリーを走るメトロの建設にも、計画段階から日本が資金・技術面で支援しており、インドのインフラ整備には日本が大きく関わっています。

なかでもVande Bharat Expressはハード面だけでなく、サービス面でも日本の新幹線方式を取り入れているとのこと。「7分間の奇跡」として知られる日本の新幹線の清掃体制に着想を得た「14分間の奇跡」という取り組みで、ターミナル駅でスタッフが連携し、スピーディーかつ効率よく車内清掃を行っているそうです。

チャンディーガル~デリー区間に乗ってみました

今回乗車したチャンディーガル~デリーの区間は、4番目に運行開始されたNo. 22447 / 22448 New Delhi – Amb Andaura(ヒマーチャルプラデシュ)路線の一部。約270kmの距離を3時間ほどで走ります。休暇でチャンディーガル観光に行ってきたので、デリーへ戻る交通手段としてVande Bharat Expressを利用してみました。

※ちなみにインドでは、カメラによる駅や空港の撮影は防衛上の理由で原則禁止されています。インド鉄道省の規定(鉄道省Webサイト)では、旅行者が思い出にスマホで撮る程度であれば本来許可をとる必要はないとしていますが、現場の係員には問答無用で注意されたりトラブルになる可能性もあります。そのため、世界遺産など観光地化された鉄道以外の撮影は控えた方が無難です。文中の写真も係員さんに許可をもらい、一般の観光客として見られる場所だけをスマホで撮ったものです。

1.チケット

チケットは事前にインド国鉄(IRCTC)のWebサイトで予約購入します。

日時、区間、座席クラス、食事などのオプションを選択し、決済するとEチケットがメールで届くので、乗車当日はそれをプリントアウトするかスマホにPDFを保存して持参します。

座席は椅子席タイプのEC、CCの2種類。今回はせっかくなので、ちょっと良い席のECクラスに乗車してみました。ECクラスは、日本でいうところのグリーン車といった感じでしょうか。座席の写真は、後述の車内設備の部分に載せていますのでそちらをご覧ください。

2.乗車

現在、チャンディーガルの鉄道駅は再開発中。大きな駅でなくても、焦らず自分の列車がくるプラットホームがどこなのか確認できるよう、余裕をもって出発時刻の30分前には到着しておくと安心です。

入ってすぐ左手に電光掲示板とエスカレーターがあります。電光掲示板に、列車番号、列車が駅に到着する見込み時刻、プラットホーム番号が表示されるので、確認してエスカレーターで上の階へ。プラットホームへの連絡橋に出るので、そこから自分の列車が来るホームへと降ります。

今回は、エスカレーターを上がってすぐ右のプラットホームNo.1。階段を降りてホームに行きます。構内ではホーム番号のアナウンスも流れていますが、基本はヒンディー語なので、聞き取りはなかなか難易度が高め…!なので、エスカレーターを上がる前に電光掲示板をチェックしていくのが確実です。

プラットホームの上部に設置されている小さな電光掲示板に、列車番号とコーチ番号が表示されるので、自分のコーチ番号の場所で列車を待ちます。今回は中央がCCクラス、階段を降りて右奥がECクラスのE1、E2コーチでした。

今回の路線は、チャンディーガル駅 15:32発 – ニューデリー駅 18:25着。列車は15:30頃に到着しました。インドの鉄道は大幅に遅れることもあるなかで、ほぼ定刻どおりの到着にちょっぴり感動です!

乗降口は各コーチの前後に一つずつ。席番号は車内の窓の上に書いてあります。頭上の荷物棚はあっという間に埋まるので、置きたい場合は頑張って早く乗りましょう!棚に置けなくてもECクラスは足元のスペースが広いので、機内持ち込みサイズのスーツケースくらいは問題なく置くことができます。

|

|

3.車内

ECクラスの座席配置は2席-2席、シートはベロアのような手触りのいい素材で、リクライニングできます。足元のスペースはゆったりしていて、通路も十分な幅があります。

CCクラスは3席-2席。進行方向に対して前向きと後ろ向きの席があり、足元と通路のスペースはECよりも少し狭め。シートの材質も違います。

ですが、両クラスともに空調完備・車内スタッフも配備されているので、荷物が多くなければ、CCクラスでも問題なく快適に過ごせそうです。

列車は駅に5~10分ほど停車した後、15:40頃に出発。

出発してから15分くらいすると、車両スタッフさんが席を巡回してチケットの確認にきます。名前を聞かれるだけの場合もありますが、念のためチケットをすぐに見せられるよう準備しておくと安心です。

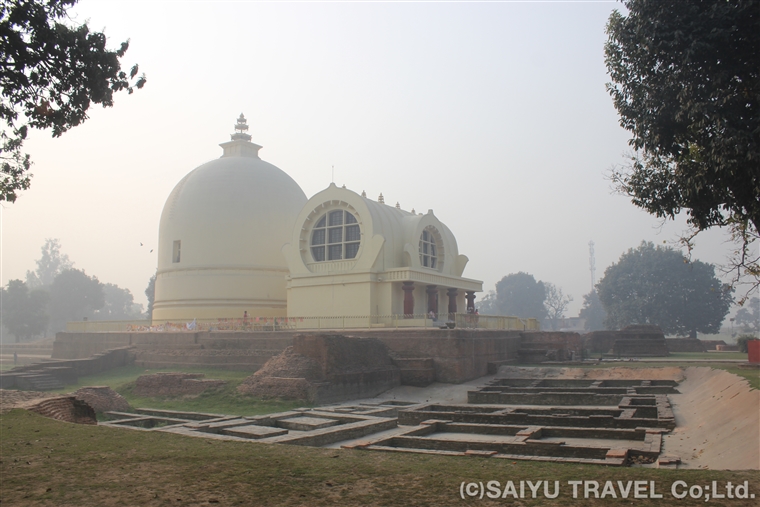

その後しばらくすると車内食が配られました。食事は、チケットを予約する時にオプションで選択できます。メニューは時間帯や路線によって異なるようですが、今回はベジのメニューのみだったので、そちらを予約してみました。事前に予約をしていなくても、追加料金を払えば車内で購入できるようです。

|

|

トイレは各コーチとの連結部にあります。和式のようにしゃがむインド式と洋式があり、洋式には備え付けのトイレットペーパーがありました。

16:15頃、アンバラ・カント駅に停車。この路線では、終点のニューデリーまでに停車するのはこの1駅のみです。到着する少し前に、英語とヒンディー語でアナウンスが入ります。

|

|

しばらく停車した後、駅を出発。この後はノンストップでひたすらデリーへと走ります。はじめは幹線道路沿いを走り、しばらくすると景色は郊外の住宅地に変わります。じょじょに田園地帯や、小さな寺院、ローカルなマーケットなどに移り代わり、車窓には素朴なインドの風景が映ります。

車内の温度は、空調が効きすぎて寒いということもなく快適でした。でも少し冷える感じはするので、カーディガンやパーカーなど羽織れるものを持参するのがおすすめです。

走行中の揺れは少なく、走行音も日本の新幹線とそこまで大きく変わらない印象です(楽しそうな家族のおしゃべり声が絶えないのは、日本と違ってインドらしいところです)。

4.終点のニューデリー駅に到着

列車は18:40頃、終点のニューデリー駅に到着。18:25着予定から約15分遅れですが、ほぼ定刻通りの到着です!乗車した2月の日没は18:30前だったので、到着する頃にはすっかり夜に。デリーに到着後、列車は折り返しで別の行先に変わりました。すぐに次の乗客が乗車してくるので、忘れ物のないよう速やかに列車を降ります。

今回はじめてVande Bharatを利用してみて、その快適さとスケジュールの正確さには驚きでした!

日数が限られた旅行のなかで、比較的確実性が高い移動手段として、選択肢のひとつになると思います。

昔ながらの長距離寝台列車で移動する旅は情緒があって良いですが、発展いちじるしいインドの「今」を感じられるひとつの体験として、Vande Bharatを利用してみるのもおもしろいかもしれません。

Photo & Text: Kondo

▼日本発着のインドツアー一覧はこちら

https://www.saiyu.co.jp/list/ipnp.php#india

▼インドの鉄道予約、現地発着の個人手配プランはこちら

https://www.saiyuindia.com/

タグ:SAIYU INDIA , SAIYU TRAVEL , インド , インドガイド , インドの手配会社 , インドの旅のブログ , インドの鉄道 , インドブログ , インド個人旅行 , インド個人旅行、インドの旅のブログ , インド旅 , インド旅行 , インド旅行会社 , インド現地手配会社 , 現地手配 , 西遊インディア , 西遊旅行

1. パニプリ PANIPURI पानीपूरी

1. パニプリ PANIPURI पानीपूरी

2. ワダ VADA वड़ा

2. ワダ VADA वड़ा

グジャラート

グジャラート パンジャーブ

パンジャーブ ベンガル

ベンガル