東京諸島の秘境 青ヶ島

- 日本

2021.03.01 update

「青ヶ島」と聞いて、どこにある島かすぐにお分かりになりますでしょうか?日本ではあまり知られていない島ですが、秘境好きや島好きの人にとっては一度は訪れたいと思うのが青ヶ島です。

青ヶ島は東京都の島嶼(とうしょ)地域に属し、東京から約360㎞離れ、八丈島から約70㎞南下したところにあります。周囲9㎞の島内に178人の人々が住んでいます。日本で一番人口の少ない村となります。

青ヶ島への行き方は八丈島からヘリコプターで行くか、同じく八丈島から出港する船を利用するかの手段となります。ヘリコプターは毎日1便ありますが、座席が9席しかありません。船は週に3~4便の就航がありますが、海況に左右されるので年間就航率は50%です。この就航率の悪さが人を寄せ付けない島にしています。

周囲は浜辺がなく断崖絶壁です

この青ヶ島に2020年11月中旬の「東京諸島最後の秘境・青ヶ島と八丈島ハイキング」ツアーで訪れました。その際の内容をご紹介したいと思います。

青ヶ島滞在記

八丈島の空港に到着し、ターミナルに入って正面がANAのカウンター、右側に行くと東邦航空(ヘリコプター)のカウンターがあります。9:20出発で8:30から受付開始となります。チェックイン時は、名前のみ伝えればOKとのこと。手荷物は、1人5kgまで超過料金はかかりません。チェックインが終わったら保安検査前のベンチで待機。時間になったら順番に保安検査へ。いよいよ搭乗開始です。

八丈島空港から青ヶ島へ

歩いて搭乗

添乗で数回、ヘリコプターに乗ったことがありますが、寒かったり、座席が薄く痛かったりしていましたが、さすが旅客用のヘリは暖かく、クッションの効いた椅子で、しっかりベルトもあります。離陸も滑らかでゆっくり上昇、ジェットコースター好きとしてはもう少し重力を感じる飛行を期待してしまいましたが、なんとも快適な飛行でした。

おおよそ高さ800mから1,000mくらいを250kmから270kmの速さで飛行。あっという間に青ヶ島が見えてきたら、青ヶ島の北側にあるヘリポートへするっと着陸。無事に青ヶ島上陸です。

機内の風景

青ヶ島が見えてきました

天気が最高に良いので早速、青ヶ島最高峰の大凸部(おおとんぶ)431mへ。ガイドさんから青ヶ島の植生や習俗を聞きながら登ります。ほんの15分程度で頂上に到着。頂上からの展望は本当に素晴らしかったです。二重式カルデラが綺麗に見えて、360度の水平線の絶景を見回すことができます。なんと言っても晴れ渡る空と太陽が迎えてくれました。

大凸部(おおとんぶ)への道中

二重式カルデラ 外輪山と丸山を望む

頂上の風景

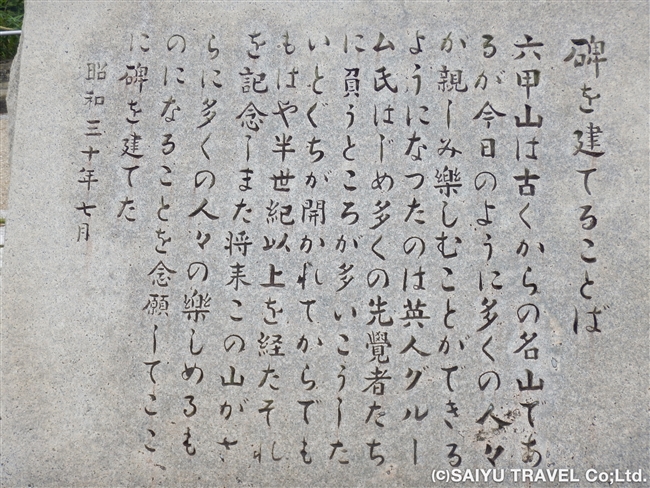

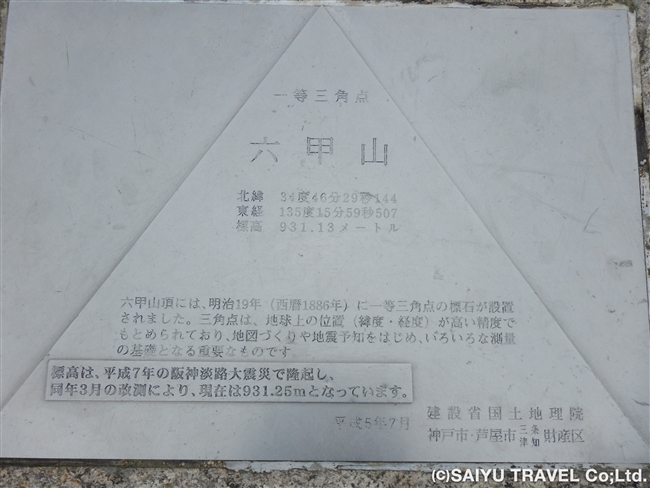

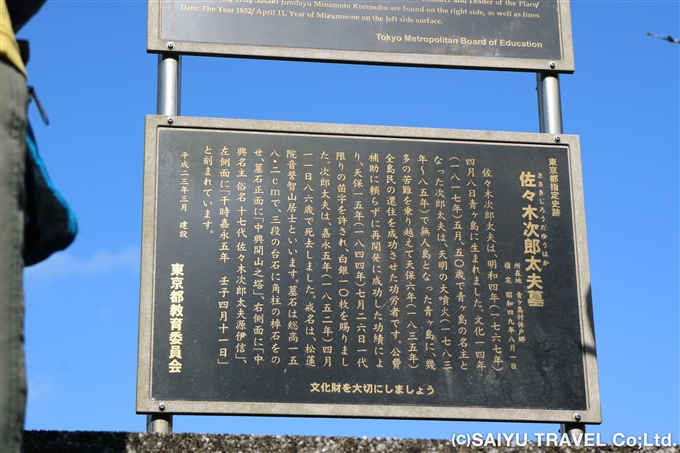

青ヶ島唯一の史跡、還住の立役者「佐々木次郎太夫」のお墓を見学し、景色をみながら青ヶ島の歴史などの解説を伺いました。

佐々木次郎太夫の史跡

お昼は地熱窯を利用したひんぎゃでクッキング。宿で頂いた食材を網に入れて地熱で温めます。じゃがいも、さつま揚げ、魚、卵や、おにぎりまでも温め、食材そのものの味わいを堪能しました。

ひんぎゃ(水蒸気)

ひんぎゃを利用した地熱窯

ひんぎゃの水蒸気で丸蒸しする

30分ほど調理の間にオオタニワタリの群生を見に行くことに。まさにジュラシックパーク的な景観を楽しめる森を散策。辺り一帯は溶岩の割れ目や、ゴツゴツ隆起があり、そこに木々の株や岩の上などにオオタニワタリが所狭しと生えていてとても雰囲気のある景色。

オオタニワタリは絶滅危惧種に指定されています

葉の裏には胞子がいっぱいついています

内輪山の丸山一周ハイキングへ。外輪山の中にあるもう一つのカルデラを回ります。ガイドさんからは丸山の山容がまだらになっている理由やがけ崩れの侵食の話などを聞きました。運が良ければ、貴重な野鳥のアカコッコを観察できるそうです。そして八丈島の富士講から影響を受けた青ヶ島の御富士様でお祈りをして下山。

内輪山の丸山を歩く

青ヶ島にも八丈島由来の富士講があります

池之沢に伝わるお話

観光に散策に盛りだくさんに歩きまわって、足が疲れてきました。島の人ったちの憩いの場であるふれあいサウナへ。通常のサウナは熱と乾燥とで喉が痛いですが、水蒸気サウナなら湿度があって大丈夫とおっしゃる方もいらっしゃいました。たっぷり汗をかいてさっぱりしました。夕暮れが濃くなってきましたが、最後の観光、三宝港へ。日本で唯一、船の停泊がなく、船を釣り上げて陸地に止めるという構造の港です。また、海はストーンと切り立っているので、水深の深いところにいるヒラマサ、カンパチも防波堤から釣れるそうです。

島唯一の港・三宝港

船の荷物をクレーンで運搬します

港に停泊ではなく、陸に船を止めます

帰り際、お土産屋さんへ行き、青ヶ島のお土産を購入。夕食も芋つきやなめろうなど青ヶ島の食を楽しみました。夕食後、みんなで地面に横になり、満点の星空を鑑賞、ちょうど獅子座流星群が近いため、流れ星もたくさん見ることができました。こうして西遊旅行初の青ヶ島は更けていきました。

青ヶ島から八丈島へ

翌日も晴天となり、無事にヘリコプターで八丈島に戻ることができました。

今回ご参加いただいた方の中にも、以前船の欠航や日程の都合で青ヶ島行きを断念したが、念願の青ヶ島の地を踏むことができたという方がいらっしゃいました。

ご興味が湧いた方は、ご検討をよろしくお願いいたします。

▼関連ツアーのご紹介