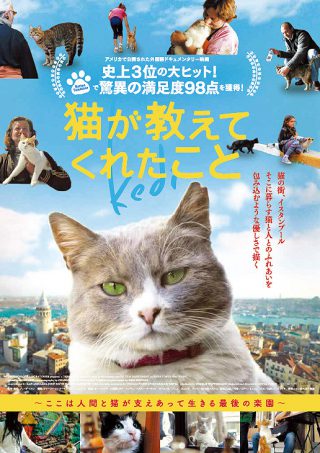

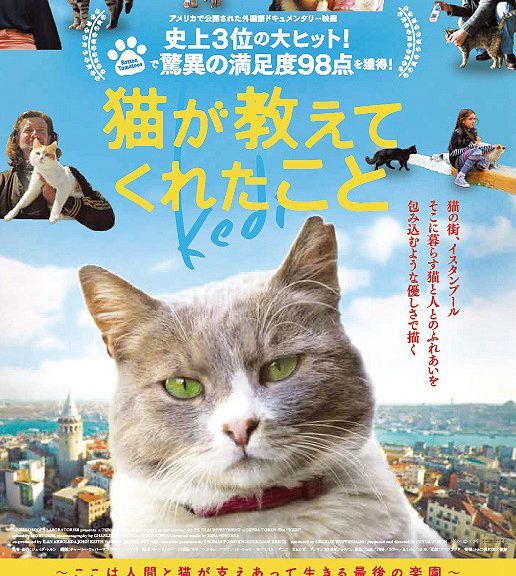

(C)2016 Nine Cats LLC

(C)2016 Nine Cats LLC

猫が教えてくれたこと

監督:ジェイダ・トルン

出演:イスタンブールの猫たち

日本公開:2017年

ネコは全てお見通し―ネコ目線で描く

大都市・イスタンブールの人間模様

ヨーロッパとアジアの文化をつなぐトルコ・イスタンブール。「文明の十字路」とも呼ばれるこの街で暮らす野良猫たちは、食料をもらったり寝床を与えてもらうかわりに、人々に生きる希望や癒やしを与え、自由気ままに暮らしている。映画クルーは猫目線のカメラアングルを多用して、猫たちを追いかけながら、イスタンブールに暮らす人々の気持ちと都市の輪郭を明らかにしていく・・・

ペットを飼っている方なら当たり前のことかもしれませんが、人間は動物を飼育するだけでなく、人生において大切なことを教わることがあります。

「落ち込んでいる時、猫に元気をもらった」

「この猫がいなかったら、自分はどうなっていたことか・・・」

というようなコメントが、本作にも多く出てきます。

本作に収められているコメントで特にユニークなのは、「神の意志」が反映された動物として、猫を見ている人がイスタンブールをには多いことです。たしかに、古代エジプトではバステト神と呼ばれる猫の女神がいましたし、日本にも猫を祀っている神社がいくらかあります。

なぜ神として祀られるのか?

そうした「神性」のヒントとなるような猫の行動が、本作ではとらえられています。

人間の気持ちをわかっているような行動、距離のとり方、そして時には空洞となって人間の気持ちを受け止める包容力・・・

猫を愛する人がいつの時代も止まない理由が、本作をみるとわかります。

私は一度イスタンブールを訪れたことがありますが、やはり町中で猫の写真を多く撮ったのをよく覚えています。猫目線で切り取られたイスタンブールということで、現地に行ったことがある方も、新鮮な旅情を掻き立てられるような景観が映画の中に広がっています。

アメリカでは1館の公開からスタートして130館まで拡大し、異例のヒットを記録した本作は、気軽に鑑賞できつつ、思いがけない切り口で深い感動を与えてくれる一作です。

イスタンブール

ボスポラス海峡を隔て、アジアとヨーロッパにまたがるトルコ最大の都市。首都はアンカラに遷都されましたが、現在でもトルコの文化、商業の中心です。主な見所はヨーロッパ側にあり、金角湾を挟み新市街と旧市街に分かれます。

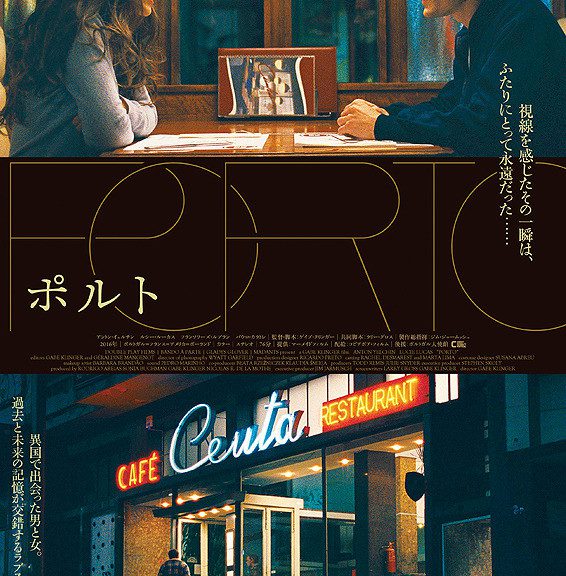

(C)2016 Bando a Parte – Double Play Films – Gladys Glover – Madants

(C)2016 Bando a Parte – Double Play Films – Gladys Glover – Madants

©2017「ポルトの恋人たち」製作委員会

©2017「ポルトの恋人たち」製作委員会

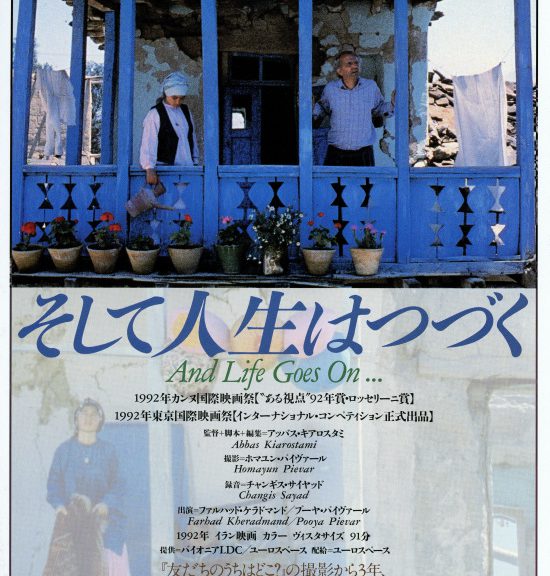

(C)ARGOMEDIA Sp. z o.o. TVP S.A. CANAL+ Studio Filmowe KADR 2013

(C)ARGOMEDIA Sp. z o.o. TVP S.A. CANAL+ Studio Filmowe KADR 2013