「ムガル帝国」は、北インドを観光中、1日に一度ならず何度も何度もガイドの口から出てくるワードの一つです。

インドはイギリス植民地として支配下に置かれるまで、ムガル帝国によって支配されてきました。その支配力は常にインド全域に渡っていたものではありませんでしたが、特に北インドにおいては、広く諸勢力を支配下に置き、北インドは長い間ムガル帝国の基礎・拠点となってきました。

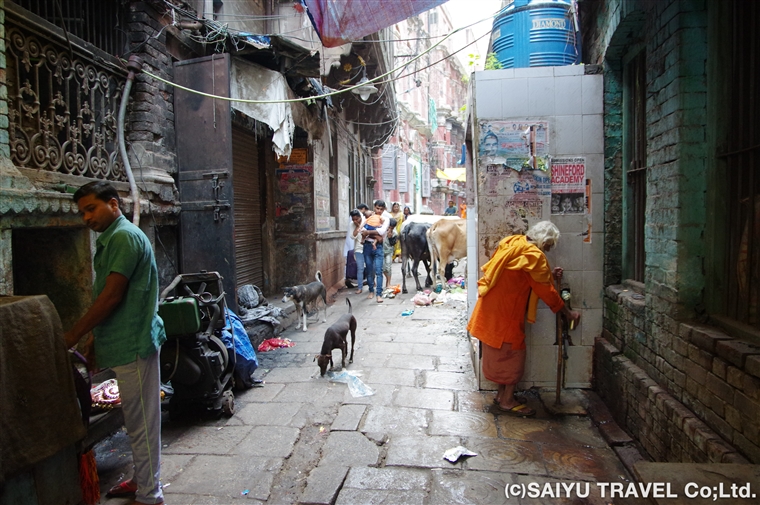

デリー、アグラを中心とする北インドエリアでは帝国の統治下において、インド・イスラーム文化が華開き、現代にも多くの遺産が受け継がれ、大切にされています。

今回は、その「ムガル帝国」建国までの歴史と、創立者であるバーブルについて紹介します。

■生誕とサマルカンド奪還の野望

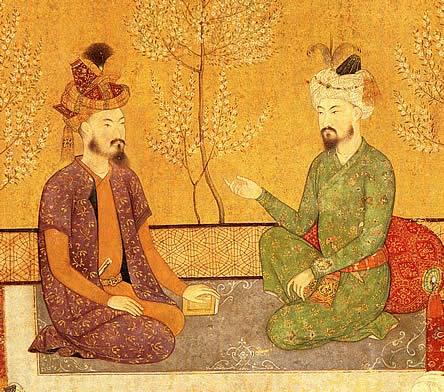

1483年、バーブルは現在のウズベキスタン東部に位置するフェルガナ地方にティムール朝の王子として生まれました。

父親は14世紀末に中央アジアに覇権を唱えたティムールの血、母親はモンゴル帝国のチンギス・ハンの血を継いでおり、バーブルは輝かしい出自であったと言えます(バーブル自体はティムールの5代目の子孫でした)。

フェルガナの領主の息子として育ったバーブルですが、1494年、父親の突然の事故死により、僅か12歳でフェルガナの領主となります。

当時サマルカンドを都としていたティムール帝国(1370-1507)は既に凋落の一途を辿っていました。諸勢力がサマルカンド獲得を巡って攻防を続けていましたが、バーブルもこの攻防に参加し、ティムール帝国の再興をもくろみます。

バーブルは1497年には従兄のバイスィングル、1500年にはウズベク系のシャイバーニー朝、また1511年には再度シャイバーニー朝を破って計3回のサマルカンド入城を果たしましたが、どれも短命政権に終わり、サマルカンドを後にすることとなりました。

■インド支配への道

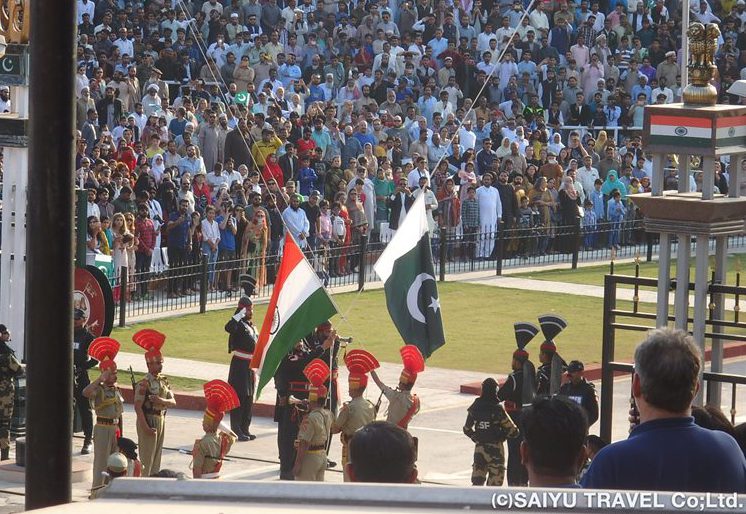

3度にわたるサマルカンド支配に失敗したバーブルは、サマルカンドから南部へと路線を変更します。アフガニスタンのカーブルに最初の拠点を築いたバーブルは、同じくアフガニスタンのカンダハール、パキスタンのペシャワール、そしてインドのパンジャーブへと進軍し、徐々にインド方面へ目を向けるようになっていきました。

1520年にはタジキスタン南部のバダフシャンを占領し、2年後の1522年にはさらに南下してカンダハールを占領。カーブルを拠点として、インド方面へと支配力を広げていきます。

また、バーブルはインドへ6度に渡って遠征を繰り返しています。カブールは大帝国の都としては十分な土地ではなく、始めは単に財貨の略奪を主目的としてインドへの遠征を行っていました。北西インドでは10世紀頃からイスラーム勢力の侵入が激しくなってきますが、このような財貨の略奪を目的とした遠征は当時としても珍しいことではなかったようです。

しかしインドへの遠征の中でバーブルはその豊かさに驚き、次第にインドを拠点とした建国を目指すようになります。徐々に力を増したバーブルは、当時の北インドのイスラーム勢力の内部抗争を好機とみて本格的な侵攻へ向かいます。1526年、第6次の遠征で、バーブルはデリーから北西に約90kmのパーニ―パットにてローディー朝を破り、デリー・アグラヘ入城。ここから、単なる略奪ではなく、インドに拠点を置いての本格的な支配へと移行していきます。

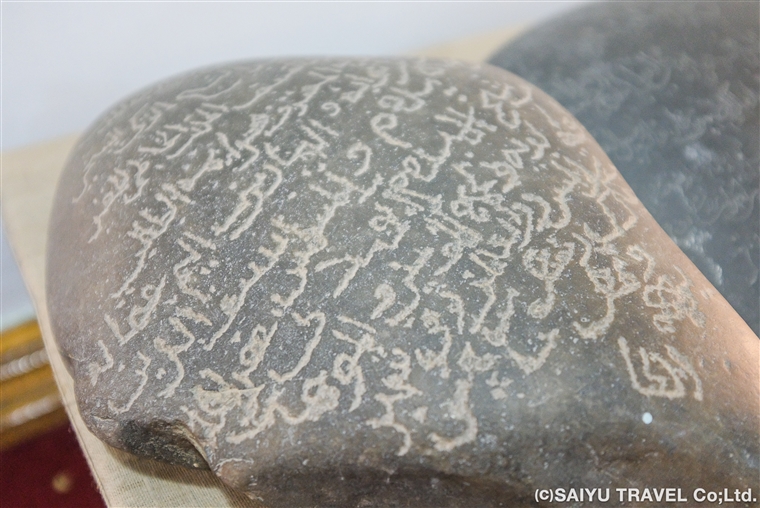

若くから各地を転々とし建国の野望を秘めていたバーブルは、43歳にしてようやくムガル帝国の建立に至りました。「ムガル」とは、ペルシャ語でモンゴルを意味する語が変化したもの。バーブルがティムールの子孫であり、モンゴル系の血統を継いでいることに由来しています。実際はムガル帝国という名は自称していたものではなく、自称としてはヒンドゥスターン(ペルシャ語で「インダス川の土地」を意味)と名乗っていたようです。

当初はデリーとアグラ周辺を支配する小国に過ぎなかったムガル帝国ですが、バーブルは息子で後に第2代ムガル皇帝となるフマユーンとともに、ガンジス川沿いに東方のビハール、そしてベンガル地方へ遠征を繰り返して勝利を治め、インドでの支配基盤を整えていきました。

■バーブルの最期

1530年、病に倒れ遠征から帰ったフマユーンのため、バーブルは自らの命を捧げてフマユーンの回復を祈る儀式を行います。フマユーンは無事回復しますが、それからほどなくした1530年12月26日、バーブルはアグラにてその47年の生涯を閉じました。

諸国を遍歴し、ムガル帝国の建立後も僅か4年でその生涯を終えたバーブル。文学と書物を愛し、詩人でもあった彼は、その自伝を『バーブル・ナーマ』(バーブルの書)として書き記しており、まさに波乱万丈の生涯を窺い知ることができます。

バーブルは、自らの死後は初めて自分が拠点としたアフガニスタンのカーブルに葬ることを遺言として残していました。しかし、バーブル死後の戦乱のためにカーブルへの埋葬は叶わず、まずはヤムナー川沿いのラーム・バーグ庭園に葬られることとなります。バーブルの治世は僅か4年でしたが、このラーム・バーグ庭園はその中でバーブルが命じて建造した数少ない建築物でした。

その後、バーブルの棺はカーブルに移され、現在にまで伝えられています。

Text by Okada

カテゴリ:■インド北部 , インドの偉人タグ:SAIYU INDIA , インド , インドの偉人 , インドの旅のブログ , バーブル , ムガル帝国 , 北インド , 西遊インディア