カンムリウミスズメ Crested murrele ,

アマツバメ Pacific Swift ,

ハヤブサ Peregrine Falcon ,

サンショウクイ Ashy minivet ,

ミヤマホオジロ Yellow-throated bunting ,

アカハラ Brown-headed thrush ,

コシアカツバメ Red-rumped swallow ,

オオルリ Blue-and-White Flycatcher ,

ジョウビタキ Daurian redstart ,

ウミネコ Black-tailed gull ,

マミチャジナイ Eyebrowed Thrush ,

センダイムシクイ Eastern crowned-warbler ,

カラアカモズ Northern Brown Shrike ,

飛島

日本海側の離島は、渡りの時期は鳥、鳥、鳥…色々な鳥が所せましとあちこちで見られるのが特徴です。はてさて、今春は……?

1日目。一足早く島に入っていたガイドの簗川ですが、なんて言うことでしょう!島に鳥がいません。珍鳥どころか、普通種もいない有様。本当にほとんどいません。原因は晴天続きなことが考えられます。鳥が島に降りるのは、理屈上は天気が悪い時です。大海原を渡っている時に天気が崩れると、緊急避難的に島に降ります。逆に天気がいいと、島には降りませんし、島にいたものは飛び立っていきます。

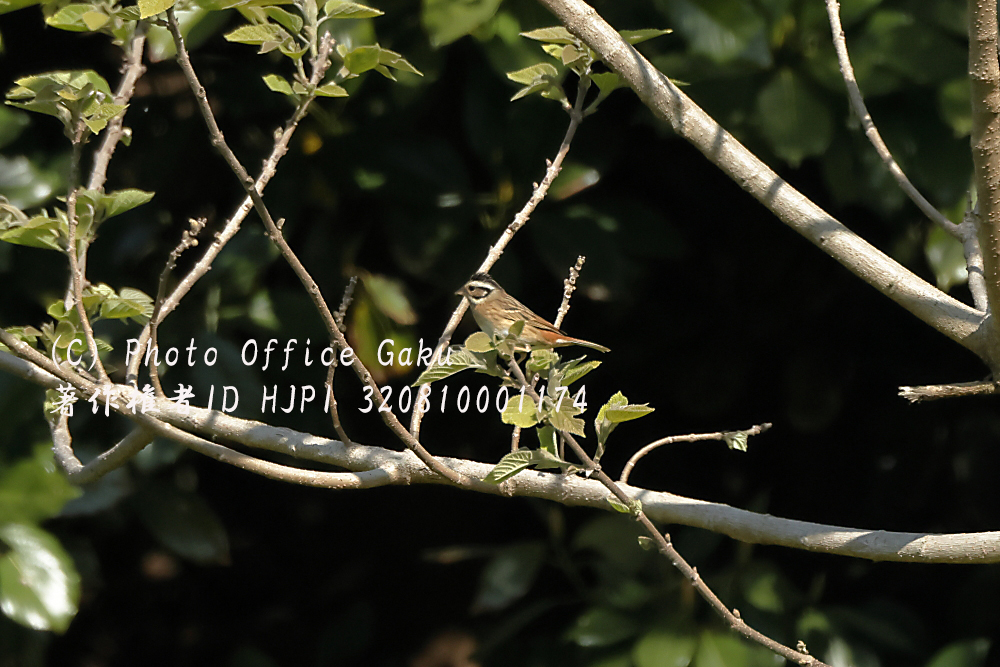

そんな中でのスタートとなりました。何もいない島内をただただ歩くだけの時間が過ぎていきました。ようやく法木でミヤマホオジロ♂とキビタキ♀を見ました。

ミヤマホオジロ(撮影・日下部様)

ミヤマホオジロ(撮影・日下部様)

ヘリポートではチゴハヤブサがあっという間に通り過ぎ、サンショウクイが林縁に出てきました。

サンショウクイ

サンショウクイ

鼻戸崎では夕方恒例のアマツバメの乱舞が観察できました。

アマツバメ(撮影・大林様)

アマツバメ(撮影・大林様)

校庭にも寄りました。ここも鳥がいませんでしたが、桜の木の下に鳥影がありました。アカハラです。

アカハラ(撮影・日下部様)

アカハラ(撮影・日下部様)

校庭での探鳥

校庭での探鳥

すると今度は冬鳥のジョウビタキ♂の登場です。

ジョウビタキ(撮影・日下部様)

ジョウビタキ(撮影・日下部様)

まだいるとは驚きです。帰り道では中村集落でムギマキのさえずりが聞こえてきましたが、姿は見えず。コシアカツバメの声がすると思ったら、上空を飛ぶ姿を確認しました。手前の電線にコシアカツバメがいて、ツバメと並んでいました。

コシアカツバメ(撮影・大林様)

コシアカツバメ(撮影・大林様)

2日目。早朝、カラスバト狙いで定点です。いつもは30分も待っていれば現れて、そこそこじっくりと見られるのですが、ついてない時はついてないらしく、現れてくれませんでした。続いて校庭へと向かいました。今日もジョウビタキがいました。オオルリのさえずりが聞こえてきたので、辺りを見渡すと、いました。

オオルリ

オオルリ

緑に青がきれいです。続いて「ツィー」と小声で飛び出してきたのはマミチャジナイです。

マミチャジナイ(撮影・日下部様)

マミチャジナイ(撮影・日下部様)

さて、この日は1便欠航です。朝食後、ウミネコのコロニーを観察し、孵ったばかりのヒナを確認。

ウミネコのコロニー(撮影・日下部様)

ウミネコのコロニー(撮影・日下部様)

お隣の崖には、常連のハヤブサが登場。そのうがパンパンに膨れています。

ハヤブサ(撮影・日下部様)

ハヤブサ(撮影・日下部様)

鳥は相変わらずしないので、観光がてらに柏木山に登り、御積島を眺めました。

白瀬沢ダムでは、昼食をとりながらセンダイムシクイとオオルリなどが少し観察できました。マミジロのさえずりも聞こえました。

センダイムシクイ(撮影・大林様)

センダイムシクイ(撮影・大林様)

四谷ダムも鳥影はなく、林道を進んで八幡崎へ。すると、2の畑でアカモズの亜種カラアカモズが出たとの情報が入り、戻って再び2の畑へ。島中のバードウォッチャーが集まったかのように人だかりが!探すことしばし、いました、いました、カラアカモズ!

やや遠いものの、いい所に止まっては地面に降りて、餌をとることを繰り返しています。ようやく鳥を見た感が出てきました(笑)

亜種カラアカモズ(撮影・日下部様)

亜種カラアカモズ(撮影・日下部様)

3日目、最終日です。今日も鳥はいません。昨日同様、ウミネコのコロニーとハヤブサを観察。

ウミネコの親子(撮影・大林様)

ウミネコの親子(撮影・大林様)

ハヤブサ(撮影・大林様)

ハヤブサ(撮影・大林様)

風もなく天気もいいので、一路、荒崎へ向かいました。御積島を眺めつつ、名物のカンムリウミスズメを探します。ベタ凪なので好都合です。すると、200m程度は離れているものの、6羽のカンムリウミスズメを確認!うち3羽は少し手前にいます。これはラッキーです。御積島とカンムリウミスズメを見ながら昼食をとり、今回のツアーを終えました。

カンムリウミスズメ(撮影・大林様)

カンムリウミスズメ(撮影・大林様)

天気が良すぎて生憎、鳥はいませんでしたが、これも離島の宿命です。次回はきっといい鳥に出会えることを期待しながら、解散しました。

この記事を書いた人

簗川 堅治 やながわ けんじ

1967年生まれ。山形県在住。日本野鳥の会山形県前支部長。「何しったのやぁ?こだい寒いどごで(何してるんですか?こんなに寒い所で)」「鳥ば見っだのよぉ(バードウォッチングです)」「こだい寒いどぎ、ほだなどさ、鳥あて、いだんだがしたぁ?(こんなに寒い時にそんな所に鳥がいるんですか?)」私の地元では、こんな会話が日常茶飯事です。鳥はいつでもどこでも楽しめます!見て、聞いて、撮って楽しんでもらうのはもちろん、ほっこりとした温かい時間を過ごしてもらえるように山形弁でがんばります。おらいの(私の)島、飛島さもきてけらっしゃい(飛島にもきてください)!

とコホオアカ 撮影・大林修文-1024x682.jpg)