洋上のアルプス屋久島・宮之浦岳縦走

- 日本

2021.02.10 update

山、川、海が凝縮された南国の山岳島、別名「洋上のアルプス」と呼ばれる屋久島を11月に訪れ、島の中央に聳える宮之浦岳(1,936m)を縦走してきました。宮之浦岳に登り、縄文杉を経て、白谷雲水峡へ至る1泊2日の縦走登山の様子をご紹介します。

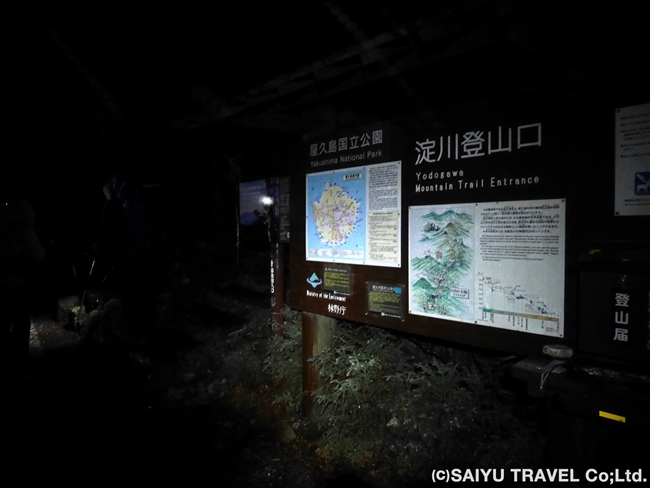

■縦走1日目:淀川登山口-宮之浦岳-新高塚小屋

宮之浦のホテルを朝4:00に出発し、1時間強で淀川登山口に到着。あたりはまだ真っ暗です。早速、ヘッドランプをつけて歩き始めます。

淀川登山口

まずは、モミやツガ、スギの樹林帯の中を進みます。木道や階段、木の根の連続ですが、アップダウンはさほどではなく、歩き易く感じます。しばらく行くと花崗岩の露出した場所があり、ガイドの松田さんが、花崗岩が隆起してできたという島の成り立ちとあわせて、土壌の薄さと保水力のなさ、そして、土壌の少なさを凄まじい雨量が補ってくれるので木々が成長できる事などを分かりやすく説明してくれました。

花崗岩の露岩

登山口から1時間弱で淀川小屋に到着です。ようやく日が出て明るくなりました。小屋の先にある橋からはモミジが美しく紅葉しているのが見え、淀川(よどごう)の清流と相まって美しい景観でした。淀川を渡ると急登がはじまり、ひたすら登りが続きます。

淀川の紅葉

途中、コブのある杉を示しながら、屋久杉とコブについて説明がありました。屋久島では樹齢1,000年以上の杉を屋久杉、それ以下を小杉と呼びます。これは大正時代に仕分けのために使われた言葉で、杉の直径が、両手を広げた長さである一尋(いちひろ=約160cm)あるか否かで、昔の人は、屋久杉の目安にしたそうです。ちなみに有名な「千尋(せんぴろ)の滝」は、千人の人間が手を結んだくらい大きいという例えから名付けられているそうです。また、コブはストレスを受けた時にできる杉の防御反応の結果できるもので、この部分には油(精油)が多く含まれており、工芸品として利用する際には、独特の模様ができるため、高値で取引されるそうです。

屋久杉とコブ

さらに進むと日本最南端にある高層湿原・花之江河(はなのえごう)に到着です。正面に見えるのは、黒味岳(くろみだけ/1,831m)です。黒味岳の名の由来は、「黒御岳」からきているそうです。通常、奥岳(おくだけ)や御岳(みたけ)と呼ばれる峰々は、山麓から眺めると花崗岩の岩峰や岩肌が見えるのですが、黒味岳は木々に覆われて黒々していたため、黒い御岳⇒黒御岳⇒黒味岳となったそうです。また、花之江河は山麓の集落を結ぶ道の分岐になっており、祠が祀られ、昔から人々に大事にされてきたそうです。奥岳は聖域だったため、ここで体を清めるという意味合いもあったそうです。

小花之江河から望む高盤岳の豆腐岩

花之江河から望む黒味岳

「黒味別れ」という黒味岳の分岐を経て、さらに進むと花崗岩の露出した場所やロープを使って下る急斜面もありました。まさに花崗岩でできた屋久島らしい登山道です。

ロープを伝って下る

屋久島らしい花崗岩の登山道

森林限界の投石平(なげしだいら)の岩盤に出ると、視界が広がり、低木のうねりの中に花崗岩の巨石が点在する頂上稜線が見えました。

岩峰・中股の頭と右奥の雲の中のピークが宮之浦岳

投石平から急斜面を登り、ロープを2本登った後は、トラバース道に変わり、小さなアップダウンを繰り返しながら進みます。

小さなアップダウンを繰り返す

翁鞍部に到着すると「宮之浦岳まであと1km」の表示がありました。大きな岩のある栗生岳(くりおだけ/1,867m)では、山頂にある祠と岳参りの説明がありました。栗生岳は、栗生の集落の奥岳です。屋久島では集落(村)ごとに奥岳があり、屋久島では現在においても山に登り、祈りを込める「岳参り(たけまいり)」という風習が残っています。この岳参りは「山岳信仰」の一種ではあるものの、山伏のように修業をするわけはなく、そこに住む人々が集落の繁栄、五穀豊穣、家内安全を願って山に登る行事の一つなのです。

栗生岳

栗生岳から頂上へ続く斜面を20分ほど登り、ようやく宮之浦岳の山頂に到着しました。

宮之浦岳の山頂へ向かって

ガスにまかれ、展望はなくても、嬉しい山頂です。

宮之浦岳の山頂

その後は、ヤクザサ(ヤクシマヤダケ)とシャクナゲの低木の主稜線を平石岩屋まで下りました。春にはシャクナゲの花が咲き、それはそれは美しい景色になるそうです。平石岩屋からは樹林帯に入ります。下り気味にほぼ平坦な登山道を進みます。杉の巨木にナナカマドが着生し、そのナナカマドが紅葉しています。緑色の中に紅色が映えています。ガイドの松田さんによると「屋久島の紅葉は打ち上げ花火だ」と言ったガイド仲間がいるそうです。本州では「山肌を紅色に染める」のが紅葉かもしれませんが、屋久島では「常緑樹林の緑の中に、紅色の紅葉がそこだけ浮かび上がって見える」からなのだとか。詩的な表現ですね。

スギに着生したナナカマドの紅葉

第2展望台の手前で坊主岩を眺め、ヒメシャラの林を眺めながら、ようやく新高塚小屋に到着しました。

ヒメシャラの林

新高塚小屋は、収容人数40人のブロック造りの山小屋で、内部は2階建てになっています。近くに水場もトイレもある快適な小屋でした。山小屋到着後、雄と雌のヤクシカが姿を現しました。

ヤクシカ

新高塚小屋

■縦走2日目:新高塚小屋-縄文杉-白谷雲水峡

翌朝は6:00に新高塚小屋を出発。屋久杉の巨木の森を進み、高塚小屋に向かいます。日の出の時間帯には、雲海の上に昇る朝日が樹林帯を照らし、幽玄な景色になりました。この区間の屋久杉の巨木の森は、人も少なく、とてもよい雰囲気です。木々の間から宮之浦岳と翁岳を見ることができました。

日の出と雲海

木々の間から宮之浦岳を望む

点在するヒメシャラの赤い幹は目をひきます。屋久杉に絡みつくように密着して生えている木は、大抵、ヤマグルマの木です。ガイドの松田さんによるとヤマグルマは、シカやサルの大好物なんだそうです。屋久杉の枝に着生して成長する事で、シカやサルの食圧から逃れることができ、かつ、日光を浴びるには有利な高い場所にあるためだと考えられています。ただし、ヤマグルマは、絞め殺しの木とも言われ、あまりに密着しすぎてスギを枯らせてしまう事もあるそうです。

1時間ほどで高塚小屋に到着しました。高塚小屋は3階建ての独特の形をしており、入口には「レモンガス 赤津慎太郎 小屋」と書かれたプレートが張られています。この小屋は、「レモンガスかごしま」という電力会社の社長・赤津氏の個人の寄付によって2013年に改築されたそうです。

高塚小屋

高塚小屋からは「大株歩道(おおかぶほどう)」と名付けられた屋久杉が集中する道を進みます。江戸時代につけられた屋久杉の試し切り跡を見ながら進みます。ほどなくして「縄文杉」に到着しました。縄文杉は日本最大のスギで、樹高25.3m、胸高直径5.2m、胸高周囲16.4mです。この時間帯は、山小屋泊りの人しかいないので、静かにゆっくり見学できるのがよいですね。

縄文杉

その後は、子供が生まれる瞬間のようなコブがある「子宝杉(こだからすぎ)」、や横枝が両側のスギに癒着し2本のように見えるから名づけられた「夫婦杉(めおとすぎ)」、推定樹齢3,000年の「大王杉(だいおうすぎ)」と屋久杉のオンパレードです。

子宝杉

夫婦杉

大王杉

「ウィルソン株」では、株の内部に入り、お約束のハート型に見えるポイントで写真を撮ります。その後は、10年ほど前に倒れてしまった「翁杉(おきなすぎ)」を通り、大株歩道入口へ。

ウィルソン株

株の内側から見上げるとハート型に見えます。

大株歩道入口から先は、大正時代から今も現役でトロッコが走る安房森林軌道、通称トロッコ道に変わりました。トロッコは、登山道にあるトイレなどの維持管理に必要な物資・し尿の輸送や、屋久杉の土埋木や昔の切り株などの運搬に使用しています。

トロッコ

トロッコ道の軌道沿いに、ほぼ平坦な道を楠川分れまで進みます。途中、「仁王杉(におうすぎ)」、「三代杉(さんだいすぎ)」を通り、「楠川分れ」に到着です。

トロッコ道を進む

楠川分れからは「楠川歩道(くすかわほどう)」と呼ばれる道をすすみます。島の北東にある楠川集落を起点に海から山に入るルートのひとつで、スギの平木(薄板)を年貢として納めていた江戸時代には、「年貢道」と呼ばれていました。楠川分れからは標高差約280mを1時間ほどで登り、辻峠へ向かいます。

楠川分れから辻峠へ

辻峠から太鼓岩を往復しました。太鼓岩では、昨日登った宮之浦岳を中心に頂上稜線と大杉谷、安房川の流れを眼下にします。左から岩峰・天柱岩(てんちゅういわ)のある太忠岳(たちゅうだけ/1,497m)、石塚山(いしづかやま/1,589m)、翁岳(1,860m)、宮之浦岳(1,936m)、永田岳(1,886m)を見渡すことができました。

眺めのよい太鼓岩。眼下に大杉谷と安房川

岩峰・天柱岩のある太忠岳と石塚山

左から翁岳、宮之浦岳、永田岳

太鼓岩から辻峠に戻ると、木道と階段で整備された道を白谷雲水峡へ向かって進みます。「かみなりおんじ」「武家杉・公家杉」を通り「苔むす森」へ。「苔むす森」は、1997年公開のジブリ映画「もののけ姫」でシシ神やコダマがいる森のモデルとされた場所で、実際に宮崎駿監督やジブリのスタッフが訪れています。木々や岩がよい感じに苔に覆われ、神秘的な雰囲気さえ感じさせます。

辻峠から白谷雲水峡へ

苔むす森

「七本杉」を経て、白谷小屋の分岐で休憩。その後は、「鹿の宿」「くぐり杉」、渡渉地点を越えて、さつき橋、飛流おとしの滝、憩いの大岩を経て、ようやく白谷登山口に下山したのでした。皆さまお疲れ様でした。

白谷雲水峡の美しい清流

白谷小屋の分岐

憩いの大岩を経て白谷登山口へ下山

2021年は、シャクナゲ咲く5月~6月とベストシーズンの10月~11月に実施します!

是非ご検討ください↓↓