キトラ古墳と箸墓古墳【飛鳥編】

- 日本

2021.04.05 update

毎年文化庁の主催で行われている「キトラ古墳」の国宝の内部壁画の一般公開に合わせ設定しているのが、「キトラ古墳と箸墓古墳」のツアーです。今まで第16回の「朱雀」と第17回の「白虎」の公開時にツアーが催行しました。キトラ古墳が保存されている明日香村と、ツアー後半で訪れる桜井市に残る古代の史跡の数々をご紹介いたします。

「飛鳥時代」という時代がある程、かつて日本の中心だった飛鳥地方。この地名は、一説に朝鮮語で「安住の宿」という意味の「アンシュク」という言葉が由来とい言われています。飛鳥には当時の渡来人の居住区跡もあり、大陸からの文化、風習、技術、宗教などが飛鳥に集結、そして日本人に伝播、伝授されていきました。写真は川原寺から出土した千仏画ですが、椅子に座った初期の仏陀の姿と、飛天が描かれた大陸風の仏画です。

川原寺出土の千仏画

ここには天皇のお墓である「陵」も残っています。写真は第29代天皇の欽明天皇陵。欽明天皇の治世中の538年に、百済より仏教が渡来しました。百済の聖明王が遣わした使節団の中に、日本に最初に足を踏み入れた僧侶もいました(彼らの軌跡は次回の桜井編でご紹介いたします。)

欽明天皇陵

こちらの写真の陵は、天武天皇と持統天皇の合葬墳墓。天武天皇が古代律令国家体制の基礎を築き、持統天皇がその志を継いだと言われています。持統天皇は、天皇として初めて火葬された人物としても知られています。

天武天皇と持統天皇陵

現在の明日香村には、飛鳥時代から残る木造建築はほとんどなく、替わりに石造物が沢山残っています。こちらは、欽明天皇陵近くにある吉備姫王の檜隅墓にある猿石。高さ1mほどの4体の石造があり、猿の顔に似ていることから猿石と呼ばれています。

猿石1

猿石2

猿石3

また欽明天皇ゆかりの石造物として、写真の「鬼の雪隠」と「鬼の俎」があります。もともとは欽明天皇陵の石室の底石と蓋がひっくり返ったものと言われていますが、鬼が旅人を霧で迷わせ捕らえて爼で料理し、満腹になったあとに雪隠で用を足した場所というおどろおどろしい伝説があります。

鬼の俎

鬼の雪隠

こちらは、聖徳太子生誕の地と言われる「橘寺」の境内にある「二面石」です。一方はペルシャ人、もう一方は日本人を模したものと言われており、当時大陸からの渡来人にペルシャ系の人がいた証になります。

橘寺の二面石

日本人

ペルシャ人

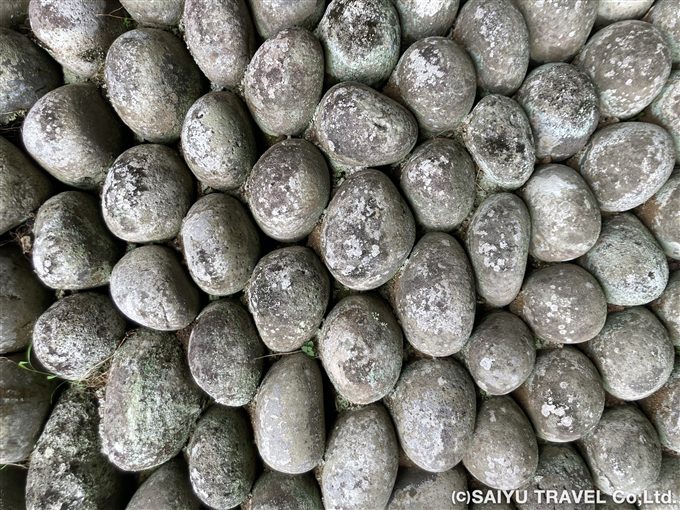

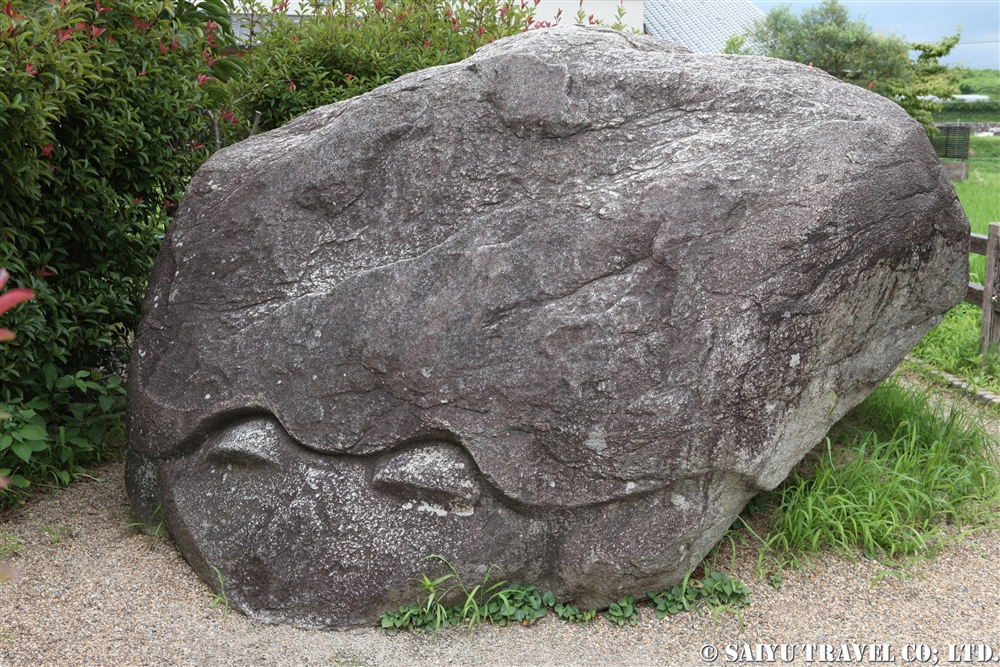

明日香の石造物は巨石も多く、こちらは長さ3.6m、幅2.1m、高さ1.8mの巨石の下端部に亀に似た顔があることから「亀石」と呼ばれています。

亀石

石舞台古墳全景

玄室入り口

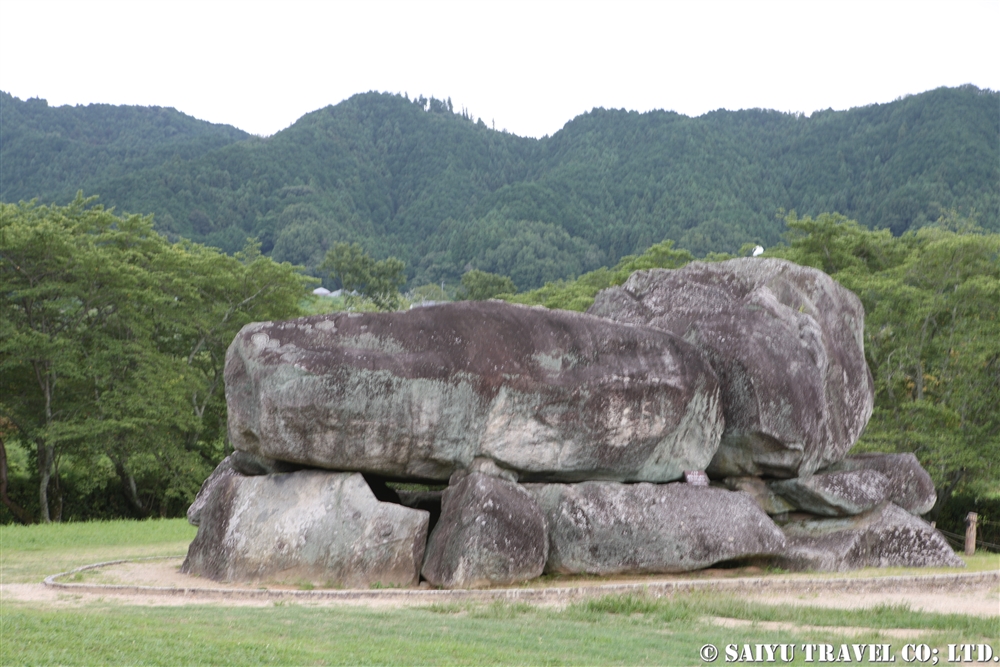

また明日香観光の代名詞とも言える石舞台古墳は、もっと巨大です。6世紀の築造で、巨石30個を積み上げて造られた石室古墳です。周りの盛土が失われて、露出した天井石の上面が平らなことにちなんで、石舞台と呼ばれています。石室の長さは19.1m、玄室は高さ約4.7m、幅約3.5m、奥行き約7.6m。石の総重量は推定2,300tあります。付近に蘇我馬子付近の庭園があったことから、馬子の墓ではないかとの説が有力です。

玄室内部

飛鳥の石造物で、最もミステリアスなのがこちらの二つ。まず1999年に発見された「亀形石造物」。南の方向に顔を向けた全長2.4m、幅2mの亀の形をしています。この亀の前足は四本指で通常の亀の五本指とは異なるのですが、中国大陸で描かれるこの時期の亀は四本指なので共通しているそうです。

亀形石造物

この石で、女性の天皇だった斉明天皇が儀式を執り行う前に禊ぎ(みそぎ)を行ったと言われていますが、女性の天皇ですから全身の禊ぎではなく、手足だけの禊ぎだったのか?と想像していました。

上が頭で、四本の指が見えます

亀形石造物の南東の林の中に残っているのが、酒船石です。長さ5.3m、幅2.27m、厚さ1mの石の平坦な上面に、奇妙な形の溝が彫られています。その用途には様々な説があり、酒船石という名前の通り、かつて酒の醸造に使用されたという言い伝えの他、小魚を入れてどこの穴に入るを見て占いをしたとも言われています。また、飛鳥を舞台にしたミステリー小説「火の路」を執筆した松本清張は、ゾロアスター教風の儀式をした場所との説を唱えています。さらに、古代ゾロアスター教の神官が使った、覚醒作用のある液体「ハオマ」を造った施設という説もあります。

酒船石

では石造物のご案内から、ツアーの本題の「キトラ古墳」のご案内に移ります。

キトラ古墳は、高松塚古墳に続き日本で2番目に発見された大陸風の壁画古墳です。名前の由来は、中を覗くと亀と虎の壁画が見えたため「亀虎古墳」と呼ばれたという説、古墳の南側の地名「小字北浦」がなまって「キトラ」になったという説、またキトラ古墳が明日香村阿部山集落の北西方向にあるため四神のうち北をつかさどる亀(玄武)と西をつかさどる虎(白虎) から「亀虎」と呼ばれていたという説など、いろいろな説があります。1983年11月7日に石室内の彩色壁画のひとつである玄武が発見され2000年には国指定史跡に指定され、続いて特別史跡に指定されました。

キトラ古墳外観

石室の天井には天文図があり、昨年9月に日本天文学会から「日本天文遺産」に認定されました。壁には四つの方位を守る神とされる四神、「朱雀」「白虎」「玄武」「青龍」の他、人間の姿をした十二支の絵が描かれています。

壁画が公開される四神の館

下の写真は、飛鳥資料館に展示されている壁画のレプリカです。写真では、それぞれの絵は大きな絵と見えるかもしれませんが、実際は本当に小さな絵です。表情や体の細部まで描くには、相当な絵の技術と、繊細な絵を描く道具がないとできないことがわかります。

国宝に指定の壁画・朱雀

国宝に指定の壁画・白虎

国宝に指定の壁画・玄武

壁画の展示室の見学は一回につき12人、10分までと決まっており、受付での検温などの健康チェックを受けてからの見学となります。

これらの壁画公開に合わせて企画された「キトラ古墳と箸墓古墳」のツアーを是非ご検討ください。

次回は、ツアー後半の桜井市に残る史跡の数々をご紹介します。