ナマステ!西遊インディアです。

今年も、オリッサ州プリーで開催されるヒンドゥー教のお祭りラタ・ヤートラ(Ratha Yatra)の日が近づいてきました。

今年の開催日は2025年6月27日。ラタ・ヤートラは、クリシュナ神の化身であるジャガンナート神に捧げるお祭りで、毎年、インドの太陰暦におけるアーシャーダ月(現代の6〜7月)のうち、シュクラ・パクシャという新月から満月へと月が満ちる期間に盛大に祝われます!

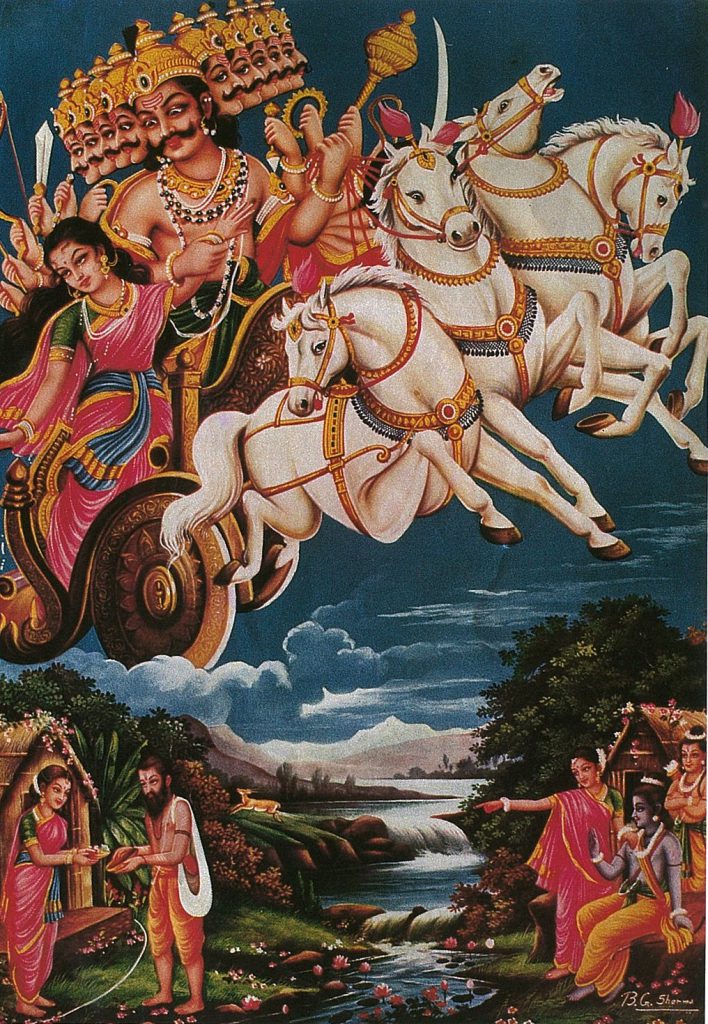

巨大な山車に乗ったジャガンナート神と、その兄・妹の神様の像が、プリーのジャガンナート寺院から町を練り歩き、インドでも最も賑やかで有名な行事のひとつ。

そのお祭りにちなんで、前回紹介したホーズ・カース(Hauz Khas)遺跡と同じエリアにあるジャガンナート寺院(Jagannath Mandir)を訪れた際の様子をまとめてみました!

オリッサ州の伝統的な建築様式を取り入れた、白い塔門が美しい寺院。寺院上部のシカラ(塔)は漆喰仕上げの彫刻で飾られていて、層状に積み重ねられたトウモロコシのようなフォルムと渦巻き状の形は、かつてオリッサで栄えた王国カリンガの古典様式が感じられるものです。

入口には、寺院を護る象に乗ったシンハ(獅子)の像が立ち、門の上部には花飾りや鈴が吊るされていて、お祭りの日にはさらに華やかに装飾されるそうです。

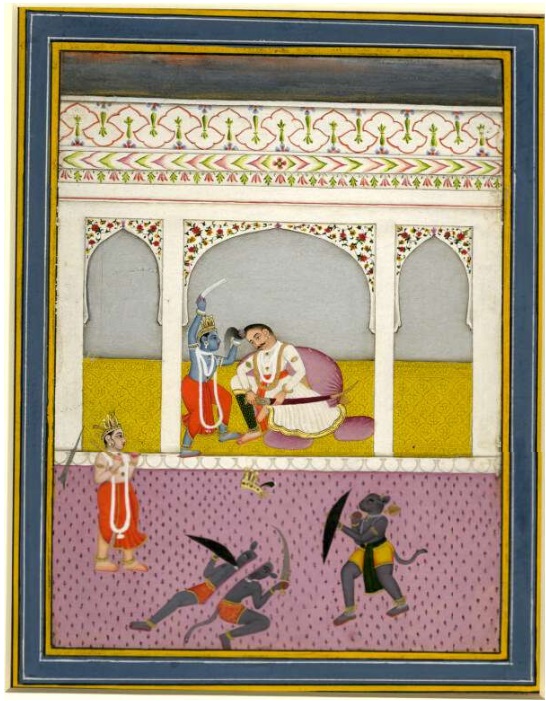

寺院の内部には、左から兄のバラバドラ(バララーマ)、妹のスバドラー、ジャガンナート神の三神像が並び、きらびやかな装飾とともに祀られています。

去年の7月に訪れたときは日曜の13時頃。はじめは扉が閉まっていましたが、ちょうどお昼のプラサード(お供物)を捧げるダルシャン(ご神体の拝観)の時間になったようで、神像を拝むことができました。

寺院の中はたくさんの参拝者で賑わっていました。

現地の方に聞くと、1日に数回ダルシャンの時間が設けられており、それ以外の時間帯は扉が閉じられているそうです。

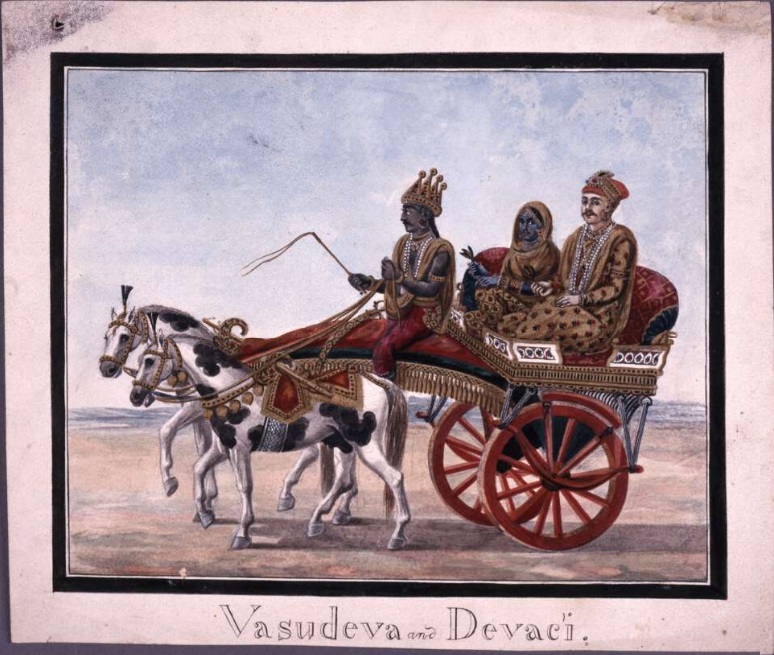

そもそも、ジャガンナート神(Jagannath)とはどんな神様かというと、「宇宙の主」「世界の守護者」という意味をもつ、ヒンドゥー教の神様のうちのひとつ。

もともとはオリッサ地方で信仰されていた土着の神様でしたが、ヒンドゥー教にとりこまれ、ヴィシュヌ神の化身であるクリシュナ神と同一視され信仰されています。

プリーのジャガンナート寺院は、ヒンドゥー教における四大巡礼地「チャール・ダーム(Char Dham)」のひとつに数えられています。

ちなみに他の3つは、北のバドリナート、南のラーメーシュワラム、西のドワルカです。

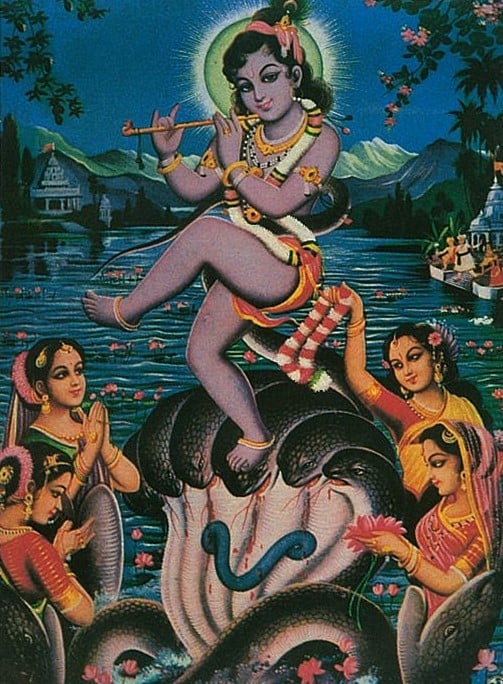

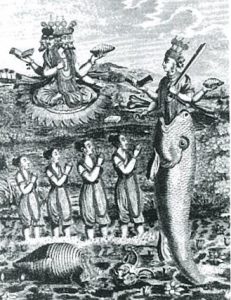

ジャガンナート神の特徴はなんといっても、そのユニークなビジュアルです!

丸い大きな目と丸太の柱のような体は、他のヒンドゥーの神々とはまったく違うもので、一度見たら忘れられないインパクト(日本人からすると、キャラクターのような親しみやすい雰囲気も?)があります。

このジャガンナート神の独特な姿には、ある伝説が残されています。

ある時、クリシュナ神の遺骨を納めた木製の像を作るため、オディシャの王が職人ヴィシュヴァカルマンに依頼しましたが、彼が依頼を受ける条件として「完成まで絶対にのぞかないこと」という約束をしました。しかし、王(または王妃)は、作るのを失敗していないか、好奇心に負けてのぞいてしまいます。すると職人は姿を消し、未完成のままの像が残っていた…というお話です。

現在のジャガンナート神の像に手足がないのは、この伝説に由来しているともいわれています。

とはいえ、この話は後から作られたという説もあり、もともとはこの地域で古くから信仰されてきた土着神であったとも考えられています。

ラタ・ヤートラ当日は、プリーの様子が毎年ライブ配信されています。

こちらは2024年の配信ですが、山車を曳く人々の熱気(と、ものすごい数の人々!)が画面越しにも伝わってきます!なんでも、この山車にひかれて亡くなると、ヴィシュヌの天国ヴァイクンタへ行けるといい、昔は山車の前にとびこむ人もいたそうです。

今年もおそらく同様の配信があると思いますので、ご興味のある方はチェックしてみるとおもしろいかもしれません。

デリーのジャガンナート寺院でも、ラタ・ヤートラの当日には山車を曳くお祭りが催されるとのこと。

オリッサ州からデリーに移り住んだ人々によって支えられているそうで、ラタ・ヤートラの雰囲気を感じられる場となっています。

デリーにいながらにしてオリッサの文化にふれることができる、ホーズ・カースのジャガンナート寺院。

ラタ・ヤートラの時期にあわせて訪れてみるのもおすすめです!

<おまけ>

デリーの手工芸品マーケット「Dilli Haat」のオリッサ州のブースで、ミニサイズのジャガンナート神三兄妹の置物を見つけました。デリーでもこうした民芸品を通じて、ジャガンナート神に出会えるのもなんだかうれしいですね!

|

|

※寺院の情報は2024年7月訪問時のものです。

参考:Jagannath Mandir Hauz Khas公式サイト、INDIA TODAY、「インド神話入門」(長谷川明)など

Photo & Text: Kondo

▼日本発着のインドツアー一覧はこちら

https://www.saiyu.co.jp/list/ipnp.php#india

▼インド現地発着の個人手配プランはこちら

https://www.saiyuindia.com/

タグ:SAIYU INDIA , SAIYU TRAVEL , インド , インドガイド , インドの手配会社 , インドの旅のブログ , インドの神様 , インドブログ , インド個人旅行 , インド個人旅行、インドの旅のブログ , インド旅 , インド旅行 , インド旅行会社 , インド現地手配会社 , インド神話 , ジャガンナート神 , ヒンドゥー教の神様 , 現地手配 , 神話 , 西遊インディア , 西遊旅行