ジュレー!西遊インディアです。1.空の玄関口 レー空港 2.クショク・バクラ・リンポチェとは? 3.ラダックにおける存在と空港名となった経緯 4.ゆかりの場所

1. 空の玄関口 レー空港

デリーから飛行機で約1時間。ラダック連邦直轄領のほぼ中央、中心都市レーの標高約3,256mに位置するレー空港(Kushok Bakula Rimpochee Airport, Leh)。スピトゥク僧院から遠望したレー空港の滑走路

ヒマラヤ山脈とカラコルム山脈に囲まれた山間部にあるため、離着陸のアプローチが困難な空港のひとつ。そのかわり、それと同時に山岳風景が美しい場所です。スピトゥク僧院

2.クショク・バクラ・リンポチェとは?

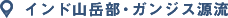

仏陀の16人の阿羅漢(十六羅漢)のうちの1人で、9番目の阿羅漢である、バクラ(諾距羅・なくら)の転生とされる高僧です。(仏教では輪廻転生が信じられています。)

パドゥム僧院(ザンスカール)の壁に描かれたバクラ・リンポチェ 現在は、ヌブラ渓谷のキャガール村で2005年に生まれた20世が、ダライラマ14世によって認定されています。現在は南インドで修行されているのだそう。

3.ラダックにおける存在と空港名となった経緯

先日逝去されたマンモハン・シン元首相も「現代ラダックの設計者」と称したという、バクラ・リンポチェ19世。常に人々の分裂が起こらないように努め、ラダックの人々のアイデンティティが保たれることを望んでいたと、多くの人々が言葉を残しています。スピトゥク僧院に置かれていたバクラ・リンポチェ19世の写真

1918年に、ラダックのマト村で王族に生まれたバクラ・リンポチェ19世。ダライ・ラマ13世によって転生者であると認められました。1949年、31歳のときに当時の首相ジャワハルラール・ネルーに説得されて公職につくまで、政治とは無縁でした。のどかなマト村

英領インド時代、かつてジャンムー・カシミール州は一つの藩王国でしたが、第二次世界大戦後の1947年にインド・パキスタンが独立する際に、どちらの国へ帰属するかを決められることになりました。1957年1月21日カルカッタを訪問中のダライ・ラマ14世とバクラ・リンポチェ19世(ダライ・ラマ14世の右) – Public Domain, Wikimedia Commons

このような経緯で、現在のラダックの礎を築くキーパーソンとなったバクラ・リンポチェ19世。教育と社会の改革、宗教と文化の保護に力を注ぎ、ラダックの発展と近代インドに残した貢献を称えるため、バクラ・リンポチェが亡くなった後の2005年に、レー空港はリンポチェの名を冠する名称に変更されました。

4.ゆかりの場所

バクラ・リンポチェ19世の写真はラダックの僧院のお堂などで目にすることができますが、バクラ・リンポチェにとくにゆかりのある場所をいくつかピックアップしてご紹介します。■スピトゥク僧院 Spitok Gompa スピトゥク僧院からの眺め お堂に飾られていたバクラ・リンポチェ19世の絵と20世の写真

■シャンカール僧院 Sankar Gompa シャンカール僧院のドゥカル像

■ザンラ旧王宮 Zangla Palace ザンスカールのザンラ旧王宮に立つバクラ・リンポチェのストゥーパ(左) 小高い岩山の上に残るザンラ旧王宮

■その他 パドゥム僧院からの眺め パドゥム僧院(ザンスカール)の壁に描かれたバクラ・リンポチェ トンデ僧院 トンデ僧院のお堂の内部。19世バクラ・リンポチェの写真が

ラダックの玄関口である、レー空港に名を冠するクショク・バクラ・リンポチェ。

▼日本発着のインドツアー一覧はこちら https://www.saiyu.co.jp/list/ipnp.php#india

▼インド現地発着の個人手配プランはこちら https://www.saiyuindia.com/

カテゴリ:

■インド山岳部・ガンジス源流 ,

インドの偉人 ,

インドの宗教 ,

ラダック ,

レー タグ:

SAIYU INDIA ,

SAIYU TRAVEL ,

インド ,

インドガイド ,

インドの手配会社 ,

インドの旅のブログ ,

インドブログ ,

インド個人旅行 ,

インド個人旅行、インドの旅のブログ ,

インド旅 ,

インド旅行 ,

インド旅行会社 ,

インド現地手配会社 ,

ザンスカール ,

チベット仏教 ,

ラダック ,

レー ,

現地手配 ,

西遊インディア ,

西遊旅行