4日目 天売島 霧~曇り

5時に起床してウォッチング船からの連絡を待ちます。参加者には5時30分に出航できる状態で待機を連絡してもらっています。20分に連絡があり出航が決定。今日は天売港からです。集合してから車で港に向かいます。今日は風が南なので反時計回りで赤岩を目指すとの事。早速出航をすると辺り一面ウトウが浮いています。霧がかかっていますが明るいので速いシャッターが切れるのはありがたい。

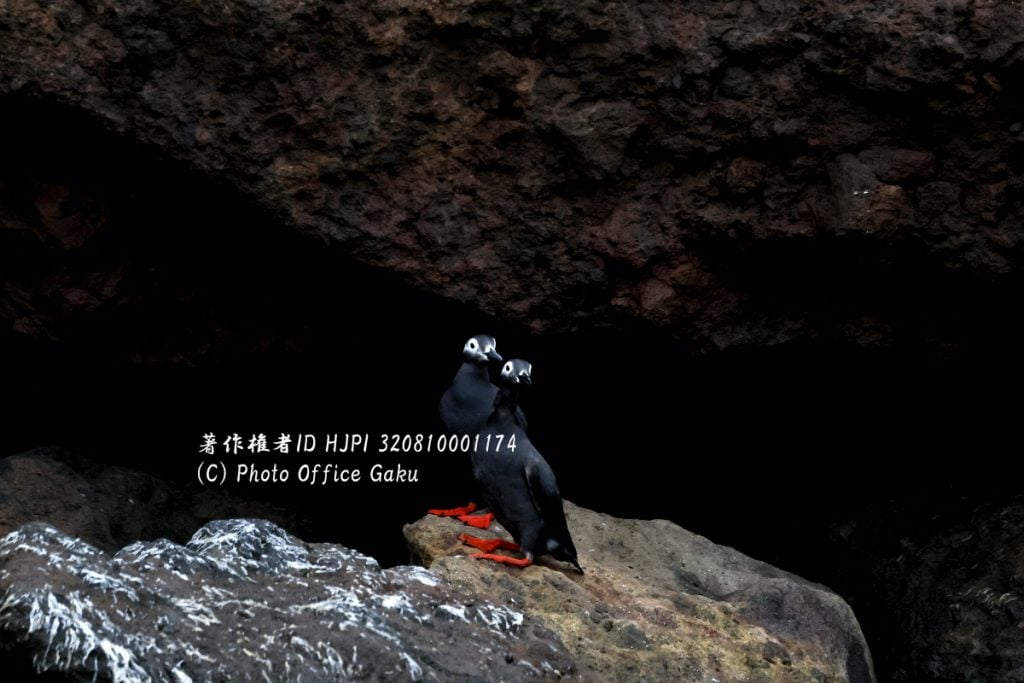

先に進むにしたがいケイマフリの姿が増えます。泳ぐ姿、波しぶきを上げて走り飛翔する姿も、岩で休む姿も撮れました。

それよりも明るい時間にケイマフリと一緒に岩の上でくつろぐウトウを間近で撮影ができるなんて!昨日の暗いライトアップの中とは大違いです。

その後もゼニガタアザラシや珍しいヒメウの営巣、ウミウ、オオセグロカモメの繁殖コロニーを観察しながら赤岩へ向かいますが霧が濃いのでここで引き返すことになりました。私たちも一旦船から戻り朝食を美味しく頂きました。

さてこの後どうするかです。ダメ元で霧の赤岩展望台に向かうと、霧の合間から岩の上にとまるケイマフリが!

撮影を楽しんでいるとだんだんと霧がはれて視界が広がります。そうなれば飛翔するケイマフリやこちらに向かって飛んで来る姿を撮影してもらいます。かなり難しいのですが、コツとカメラの設定を教えてここからはスパルタ撮影会です。チャンスが多いので何度も繰り返すうち、それなりのカットは撮れたようです!

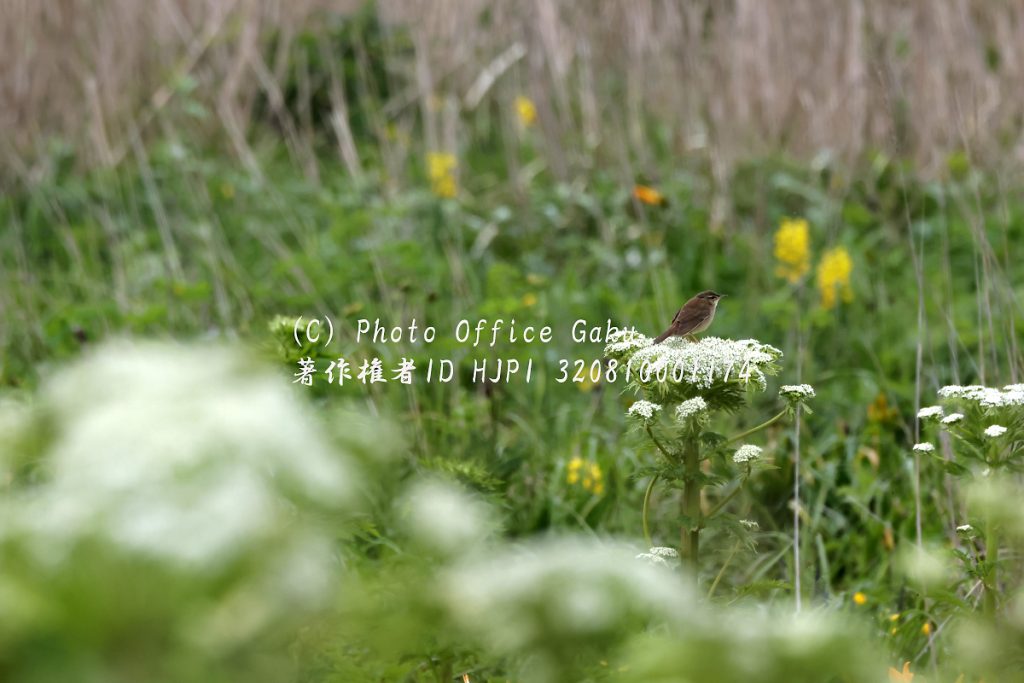

10時を過ぎるとケイマフリの飛翔が減ります。そんな時ですハヤブサが岩棚にとまったのでしっかりと撮影してもらいます。ふと、下の海を見るとウミガラスが3~4羽海の上に浮かんでいます。これがもし太陽が出ていれば「天売ブルー」の海の上に浮かぶウミガラスだったのにとちょっと悔しかった。鳥たちの動きもなくなってきたので、島をゆっくりと一周しながら鳥たちを探しながら撮影します。ノゴマは多いのですがなかなか手強い。天売島では気を付けなければいけないことがある。それは昼食難民。お店が早い時間に閉まってしまうので食べられなくなる危険性が!最悪は宿の天売マフレでも食べられるができれば違うモノが食べたい。そこで港の食堂へ行くと・・・定休日。なお営業時間はAM10:30~PM13:30!あっぱれじゃ。結局宿の隣の番屋という店で食べる事になりました。その後は約2時間の休憩にしました。

今日も夕食時間が早いので車で移動して森の中を散策します。しかし時間が悪いのでさえずりは少なく、いるのはノゴマばかり。うまく撮れる場所にいればいいのですが、ともかく悩ましい。

クロツグミの美声も聞こえますが姿は見つけられません。そのうち足元で鳥の鳴き声が凄くしますが見当たりません。約15分嘗めるように探すとようやく近くの枯れ枝が積み上げられている場所に巣立ったばかりのヒナ鳥がちょこんと乗っていました?頭にはまだ幼羽が残っています。アオジの巣立ちびなでした。

その後アカゲラがけたたましく鳴くので近くに巣があるのがわかります。しばらくするとこちらを警戒して出てきた姿を撮影してその場を離れました。草原ではノゴマ祭り!声はしますがシマセンニュウは見当たりません。ようやくノビタキのペアを見つけましたが遠い!けれど撮ってもらいます。ノビタキの巣立ちびなもいましたがこちらは撮れませんでした。

早めの食事を済ませて帰巣するウトウを狙いに行きます。途中以前クロツグミがいた場所に来るとオスがミミズ獲りに必死になっていたので、ラッキーなことに撮影ができました。私は運転席のドアを開けると逃げられる可能性があるのでじっと我慢(笑)さて到着すると昨日よりもウトウが早く戻って来ます。その嘴にはびっしりと小魚が!次から次へと戻る個体のどれもが魚を持っています!

どうやら久しぶりに大漁だったようで皆早い時間に戻ってきたようです。曇り空ではあるが風向きもいい事でまさに次から次へとこちらに向かって来る姿は圧巻です!今日は年に1,2回のお祭りのようです!暗くなり撮影ができないなか3人でこの圧巻の光景を堪能しました。今日は最高の1日です。ライトアップはさすがにあまりみなさん興味が無いようで、時間になりガイドの車に着いて宿へ戻りました。

5日目 天売島~旭川空港 曇り~雨~晴れ

今日も電話待ち。雨が降っているので中止かなと思っていると出航との事。ただ今日は前浜港という小さな港から。集合をすると雨は止んでいます。ここから一気に赤岩へ向かいウミガラスを狙うとのことでした。到着するとウミガラスが増えていてびっくり!以前はデコイの方が多かったのに今は生きてる個体の方が多い。ただし海に浮かんでいる姿は確認できません。しかしコロニーから飛び立つ姿が見られるのでみなさんにそれを伝えて撮影してもらいます。しかしいい時代になった、こんな撮影が簡単にできてしまう!

その後、昨日と同じコースを回りますが、今日はあまり明るくないので撮影がイマイチ。風向きが変わったという事で、天売港で降ろされてから業者の車で前浜漁港へ向かい、車を取りに行った後参加者をピックアップして宿へ。この日は時間的に廻っている余裕がないので朝食後はゆっくりと時間を取り、天売港でフェリーを待ちます。天気が悪いので外には出ず船内でまったりとしてもらいます。羽幌港に着くと雨足も強いのでとりあえず空港に向かい走らせました。途中道の駅で昼食を食べたのですが、ここが安い!少し離れただけでこんなにも値段が違うとは。しかし長時間ここにいたわけではないが、この時間が帰りの到着時間に影響してしまった。乗る飛行機が今回も遅れるという事もあるが、本来の到着時間よりも30分遅くなってしまったため、次回はコンビニで買っていただき車内で食べていただくのが良いと良い経験になった。

なかなか初めてのツアーで不手際もありましたが、もってる参加者のみなさん十分に楽しんでいただけたのではと思いました。ご参加ありがとうございました。

撮影できた鳥

ヒメウ・ウミウ・アマツバメ・ウミネコ・オオセグロカモメ・ウミガラス・ケイマフリ・ウトウ・ノスリ・アカゲラ・ハヤブサ・モズ・コムクドリ・ノゴマ・ノビタキ・ハクセキレイ・カワラヒワ・クロツグミ・ギンザンマシコ・ウソ・アオジ・カヤクグリ・ゼニガタアザラシ

見られた&声が聴かれた鳥

キジバト・ドバト・アオサギ・ツツドリ・ウミスズメ・トビ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・シジュウカラ・ヒバリ・ヒヨドリ・ウグイス・エゾセンニュウ・シマセンニュウ・コヨシキリ・オオヨシキリ・ムクドリ・ルリビタキ・イソヒヨドリ・キビタキ・オオルリ・スズメ・ベニマシコ・アリスイ・キタキツネ