6月11日(土) 1日目 曇りのち雨

集合時間にみなさん間に合ったので専用車に乗り、雨が降る前に霧多布に向かいました。出発時は曇りだったのですが、目的地に近づくにつれて雨が降り出します。霧多布岬は霧の中で視界がききません。当然ラッコの親子の姿を見ることも不可能なので残念ですが宿に向かう事にしました。途中オジロワシがテトラポットにとまっていましたが、写真的にイマイチだったので停まらずに通過させてもらうことにした。移動途中にタンチョウがいる場所を通過するので、いないかなと探していると廃校になった小学校にいました。車外に出ると逃げてしまうので、車内から撮影をしてもらいました。この日は雨が止まなかったのでここで終了となりました。

6月12日(日) 2日目 曇りのち大雨

晴れていれば4時30分や5時からスタートしたいところですが、曇っていて暗かったので6時から宿の前で撮影開始です。タンチョウのペアが風連湖にいたのでセンダイハギの黄色の花を前ボケに入れて撮ってもらったり、草むらでさえずる小鳥をさがして撮影しました。

朝食後に車へ荷物を積み込んでいると道路の対岸に真赤なベニマシコのオスが出たので、居合わせたみなさんは撮影を楽しまれたのですが、遅れた2名が撮影できなかったのが悔しかった。

落石港へ向かう途中に立派な木にとまるオジロワシのペアがいたので、ゆっくり静かに近づくが全く逃げる気配がないので、橋の上からがっちりと撮影することができました。

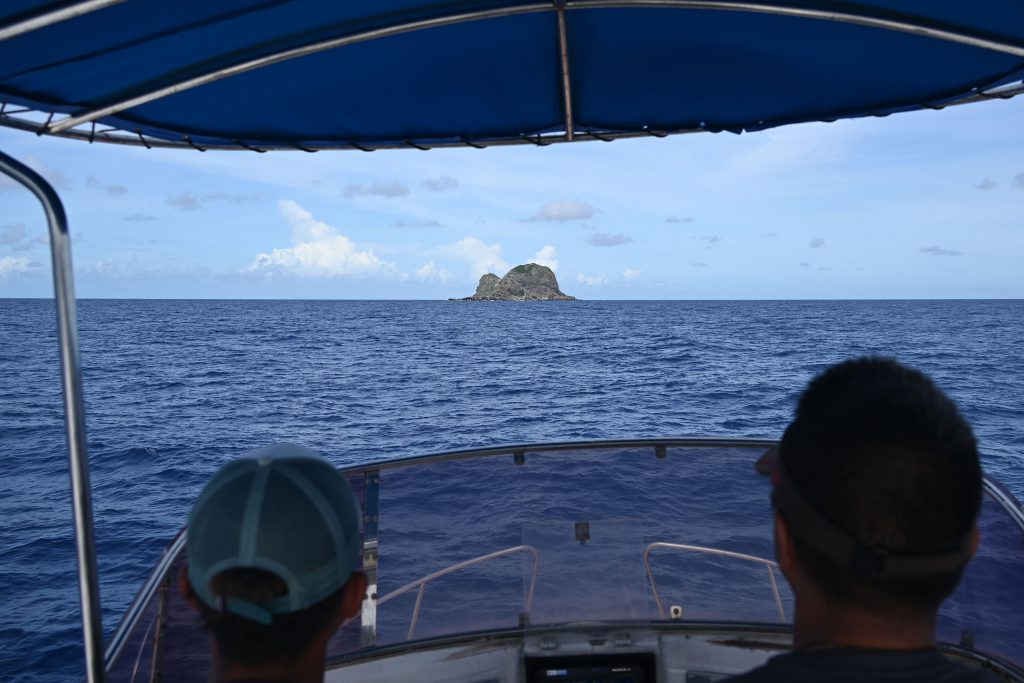

落石クルーズは少し波が心配でしたが無事出航することができました。初めはウトウがちらほら出ますが、波があるので船が揺れる、揺れる!そのため撮影の難しいこと。

ふと上を見上げるとずんぐりむっくりの鳥が飛んできました。(ずんぐりむっくり・ウトウよりも高い場所を飛ぶ???)気が付きましたが咄嗟で声が出ません!「エトピリカ!」と叫ぶと幸か不幸かあまりにも近くを飛んでいたのでみなさんが見上げた時にはすでに後ろ姿を見送るだけになってしまったが、ここ数年数を減らしているので観られただけでも超・ラッキーという事になります。

その後はガイドさんが若いツノメドリを見つけてくれて何とか撮影もできました。今年はチシマウガラスが多く見られるというのでその岩場へ。揺れる船上からの撮影はなかなか難しいですが、しっかり撮れたとのではと思う。参加者の皆さんはピンと来てないようだったので説明をしっかりしておく。この鳥は滅多に見られないし、夏羽なんて超レアなんだよと(笑)

その後はラッコがいる岩場へ行くと、まず親子が見られました。自分的にはこれでラッコはOKだったのですが、その後に海藻に身体を巻き付けた10数頭のラッコの群れに遭遇!これはまるでカリフォルニアじゃないか!こんなことは初めてで私自身が興奮をしてしまいました。

周辺ではケイマフリがちらほら出てくれたので撮影もできたと思います。港に入る手前でトウゾクカモメが出現。撮影はできなかったと思いますが、本来ならば沖合にいる鳥なので港近くで見られただけでもラッキーです。

本当にラッキーだったのはこの後かもしれません。船から降りて車に乗った瞬間から雨が降り出しました。結局、宿に入るまでこれが降り続けることになるとは。宿に戻る途中にある、走古丹、野付半島を雨の中で生き物を探しますが、結果はパッとしません。それでも走古丹でエゾタヌキを見られたことは個人的にラッキーでした。何しろ溜めフンは見たことがあったのですが、生きてる姿は初めてだったからです。宿に到着後は、宿の向かいにある天然温泉へ希望者だけ入浴をしてもらい楽しんでいただきました。

6月13日(月) 3日目 雨のち曇り

雨が降ってなければ5時出発の予定でしたが、雨が降っていたので6時出発に変更しました。野付半島ではシカの食害で一番撮影がしやすい場所の草が減ってしまい、小鳥たちが巣造りができないため数が激減しているようでさっぱり!それでも何とか花が咲いている別ポイントで歩きながら撮影をしてもらいましたが、気温が低いので小鳥たちが花に上がってきません。気温が低いのでエサの虫が地面近くにいるためです。それでもカッコウだけは周囲を飛び回ってくれるのでこの場所はまだ多くの小鳥たちが繁殖していることがわかりました。しかしここで小鳥たちのアップが撮れないのが悔しい限りです。

2時間もするとみなさん寒さで疲労困憊している様子なので一旦トドワラのネイチャーセンターで休憩をしてもらうことにした。到着と同時に私の電話が鳴る。嫌な予感がする。やはり尾岱沼のクルーズだ。「本日は波が高いので船は出ない」と伝えられる。困った!野付もダメ、船もダメ、天気もダメの八方塞がりの中、急遽地元の知人にこの周辺でいいポイントはないかとメールで聞くと近くにある公園を教えてもらった。合わせて翌日予約してあるシマフクロウが撮影できる宿にも電話をして今日、空きがあれば入れるかと聞くと大丈夫という事で、ほっとする。今日の船は乗れないがシマフクロウのチャンスが1回増えたことを伝えるとみなさんの表情が穏やかになった。

休憩後は知人に教えてもらった公園へ行き撮影を楽しむ。草原・湿地・森林と狭いながらに多様な環境があることでいろんな鳥たちを楽しむことができました。園内にはクマが出るようで公園事務所でクマ鈴を借りて散策します。クマ本体には出くわさなかったが「うんち」を観察することができました。夜も撮影があるので早めに宿に入り夕食まで各自での休憩にしました。宿は西遊旅行社の所有の宿「知床サライ」です。夕食は羅臼と思えないほどの手の込んだおしゃれな料理で、夜の撮影が無ければもっとエンジョイができたのではとちょっぴり残念な気分になってしまいました。

シマフクロウは、今年はヒナが2羽いてひんぱんにエサを捕りに来るという事で、ペアでの出現が19時50分、20時50分と続いたがその後は出現が無く、予定どおり23時に終了としました。(出なかった場合は12時まで粘る予定でした)

.jpeg)

アカショウビン 撮影・大塚).jpeg)