シムシャール・パミール SIMSHAL PAMIR

カラコルム地図の空白地帯にヤクとともに生きる

- パキスタン

2013.03.01 update

シムシャールの伝説とクッチ「移動」

シムシャールの村は今から400年前、14代遡る祖先マムシンがワヒ族の妻とこの地に住み始めたことからはじまったと信じられています。彼らの息子シェールはある日、カラコルムの山に分け入りこの「パミール」を見つけます。「パミール」とはワヒ族にとって“人々が家畜とともに暮らすことができる山の草地”。ところがこの「パミール」の所有をめぐってキルギス族と争いになりました。そこで、ワヒ族とキルギス族は「ポロ」で勝ったほうがこのパミールを所有することで決着をつけることになりました。馬に乗って戦うキルギス族とヤクに乗って戦うワヒ族。シェールは見事キルギス族に勝ち、この「パミール」を手に入れたのです。毎年6月20日ごろ、夏のヤクの放牧地をもとめてワヒ族とヤクの群れが「パミール」の集落、シュウェルトを目指して大移動します。

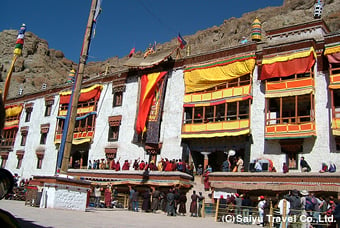

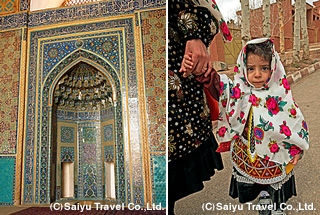

シムシャールについてシムシャールはギルギット・バルティスタン州(旧ノーザン・エリア)の村の中でも最後までアクセスが難しい村のひとつでした。カラコルム・ハイウェイ沿いのパスーから60キロ、ジープに揺られること3時間。村人の17年間の努力によって村への自動車道が完成したのは2003年のことでした。それまでは村人の足でも2日がかりでしか訪れることができない村だったため、他の上部フンザ(ゴジャール地区)比べ、シムシャールの独自の文化が残されています。現在人口はおよそ1700人、180世帯が暮らしています。 シムシャールの歴史シムシャールの人々はワヒ族ですが、フンザ藩王国のミール(藩主)へ忠誠を誓い、王国の存在した1973年までフンザの領土として税を納めてきました。そのため、初期よりワヒ語とワヒ族の文化、ブルシャスキー語(フンザの言葉)とフンザの文化が混在することとなりました。そして100年ほど前にフンザのミールがイスマイリ派に改宗して以来、シムシャールの人々もイスマイリ派を信仰しています。 シムシャールのワヒ族の暮らしシムシャールの人々の暮らしはそのほとんどをヤギ・羊とヤクなどの家畜にたよっています。家畜の乳から乳製品を作り主食とし、その毛や肉を利用したり売ったりすることが主な収入です。この毎日の放牧(春~秋の定期的な移牧)と乳製品作りは女性の仕事です。男性は、高地に強く山歩きが得意なことから山岳ガイドやポーターとして働いているケースが多く見られますが、ヤクの毛を刈ったり、毛を紡いで絨毯を作ったりする仕事、そして冬のヤクの移牧も男性の仕事です。 移牧の暮らしシムシャールの女性は夏の間、シュイズヘラブ(標高4,350m)とシュウェルト(標高4,670m)の2个所の草地での放牧のため集落を移動し、家畜を放牧しながら乳製品を作って暮らします。この集落への移動を「クッチ(移動)」といい、クッチの日には男性、その他の家族も手伝いにかけつけ、大掛かりに行われます。クッチが終わると男性は村に帰り、5月から10月までこの集落には女性のみが暮らします。そして10月末になると女性たちはヤギ・羊をつれて村にもどってきます。冬の間、家族は一緒に村で過ごしますが、村から選ばれた男性達が山に残り、ヤクとともに冬を越します。これもシムシャールの人々の間に伝わる「冬のシュプーン(放牧)」と呼ばれる伝統です。 |

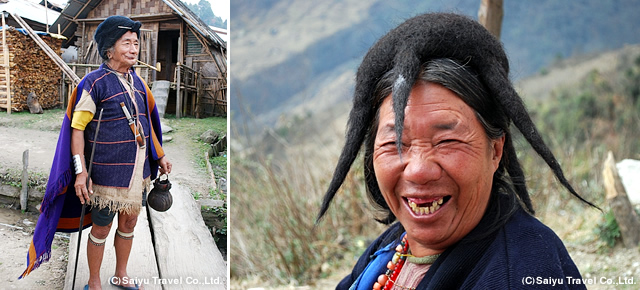

ワヒ族 (Wakhi)

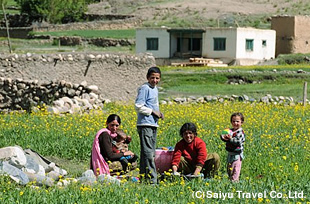

東イラン系パミール諸族のひとつで、現在のアフガニスタン・タジキスタンの国境パンジ川、ワハーン川渓谷とその山地〈ワハーン〉の民族。1883年まで独自の王国を築いていましたが、アフガン政府の介入やロシアとイギリスによる「グレートゲーム」による国境線引き(1895年)のため、1883年から1919年に多くのワヒ族が現在の中国、パキスタン領へと移動しました。現在のワヒ族の推定人数は、9,500人(アフガニスタン・ワハーン回廊)、12,000人(タジキスタン・ゴルノバダフシャン/ワハーン渓谷)、2,500人(中国・新疆)、10,500人(パキスタン・ギルギットバルチスタン:旧ノーザンエリア)。パキスタンのノーザン・エリアではゴジャール地区を中心に、チャプルソン、イシュコマン、ブルグル、ヤルクン、ヤスィーン地区に暮らしています。  シムシャール村:6月、ショルミッシュ(カラシ菜)の花が咲き村人 が畑に出て働く姿が見られます。  シムシャール村のワヒ族の伝統的家屋の天井(ラテルネンデッキ天井) 天井の白い装飾は4月の春祭り・タガムのときに描かれたものです。 ヤクの毛を紡ぐのは男性の仕事です。  シュイズヘラブの夏の放牧地にて。クルトという乾燥チーズを屋根の 上で乾かす女性。 |

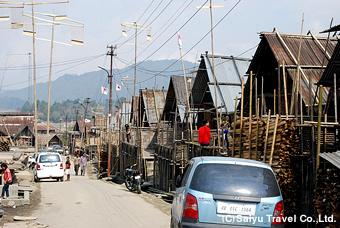

Column – 「クッチ(移動)」とパミールでの暮らし6月下旬、シュイズヘラブの夏の放牧地からシュウェルトの放牧地までの「クッチ(移動)」が行われます。20~30家族のワヒ族、ヤク、ヤギ・羊が大きな群れとなって標高4,755m のシムシャール峠を越えシュウェルト(標高4,670m)を目指します。クッチの日は長老達の話し合いによって前日に決まります。クッチの日が決まると、早朝からの乳搾りに続いて荷造り、家屋の戸締りをし、荷物をヤクに積みます。そして荷を積んだヤクのキャラバンとシムシャールの男たちが出発すると、続いてヤク、ヤギ・羊の囲いが明けられ一斉に峠を目指して移動を開始します。歩けない老人はヤクに乗り、村人は生まれたての子ヤギを抱き、皆で「パミール」を目指して歩きます。人と家畜が一斉に美しい高原を移動するこの光景は圧巻であり、今でも残る貴重な伝統の体験でもあります。 |

「クッチ」の荷造りの様子。女性が中心であるため、小さな子供も 参加します。  子供を背負いグルチンワシュクサムの峠を登る女性。お祈りしながら 歩いていました。 |

シムシャール峠にせまるヤクの群れ |

シュウェルトに到着後の祈りの集会。手作りのチーズなどを持ち寄 ります。 |

「クッチ」シュイズヘラブの家畜の囲いが開き、人とヤク、ヤギ、羊の大移動が始まります。 |

|

関連ツアーのご紹介

シムシャール・パミールトレッキングと6,000m峰登頂

カラコルム“地図の空白地帯”に赴く。パキスタンと中国との国境「地図の空白地帯」に暮らすワヒ族。夏の民族大移動「クッチ」に参加し、数千頭のヤクと共にパミールを目指す。

シムシャール・パミール SHIMSHAL PAMIR

ワヒ族の夏の移動「クッチ」にヤク・サファリとトレッキングで同行するアドベンチャー。夏のシムシャール・パミールでワヒ族の暮らしを体験。