サウジアラビア<後編>

ジュッバの岩絵とマダイン・サーレ

- サウジアラビア

2022.06.17 update

後編では、ツアーで訪れるあと2つの世界遺産ジュッバの岩絵とマダイン・サーレをご紹介いたします。そして、最後にサウジアラビアの食についても少しまとめていますのでご覧ください。

ジュッバの岩絵【世界遺産】

|

ジュッバの岩絵観光の拠点となるのは、首都リヤドから約700km北西に位置する地方都市ハイル。サウジアラビア北部に広がるナフード砂漠を横目に、ハイルから約1時間半国道を北上するとジュッバの岩絵にたどりつきます。2015年に「ハイル地方の岩絵」として世界遺産に登録されました。ハイル地方の岩絵は、2つの地域から構成されており、ジュッバの他、ハイルの南方約250kmに位置するシュウェイミス近郊にも岩絵が残っています。

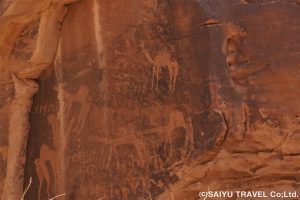

ジュッバの岩絵地域は、ジャバル・ウンム・シンマンと呼ばれ、ジャバルは「山」、ウンムは「母」、シンマンは「(ラクダの)こぶ」という意味があります。確かにラクダのこぶのような岩山が林立していました。岩山の麓には、かつては人々の水源となっていた湖があったと推測されていて、現在の砂漠地域では見られない動物も生息していたと考えられています。1万2000年前~3000年前に描かれたラクダ、レイヨウ類、その他の動物、人、文字など数千もの岩絵が残っているといわれています。

見上げて岩絵を撮影(もっと近くで見れる岩絵も多いです。) |

ガイドさん曰く、これはライオンだそうです。(当時はこの辺りでも生息していたのでしょう。) |

ラクダは一番多く描かれている動物 |

縦書きが特徴の古代タムード文字 |

写真のように足場が整えられています。 |

マダイン・サーレ【世界遺産】

サウジアラビアの観光の目玉となるのが、ハイルから約430km西に位置するアル・ウラ周辺の観光です。

その中でもマダイン・サーレは、遊牧民のナバティア人によって建設され、ヨルダンのペトラ以南では、現存するナバティア文明最大の遺跡。紀元前2 世紀から紀元後2 世紀にかけて繁栄し、かつてこの地にいた預言者サーレにちなみ「サーレの町(マダイン・サーレ)」と呼ばれています。古代ローマに征服され、交易の要地としての役割を失い、廃墟になったと考えられています。岩盤を掘りこんで作られ、アッシリアやギリシャの影響を受けた装飾が施された霊廟群の他、ナバティア文明以前の碑文や洞窟絵画などが残っています。2008 年に「アル・ヒジュルの古代遺跡(マダイン・サーレ)」の名称で世界文化遺産に登録されました。

現在の調査では、大きな墳墓が4 つあり、装飾が施された132 もの墓石群(ガイドの説明によると紀元前168 年~紀元後106 年にかけて建造)のほか、神殿、用水路や貯水槽などの遺跡が良好な状態で保存されています。いずれもナバティア人の建築技術と水利技術の高さを顕著に示すものです。さらに一帯では、ナバティア文明以前の碑文や岩絵も多数発見されています。遺跡内はとても広大な為、ヨルダンのペトラ遺跡のように徒歩で見学するのではなく、専用バスで巡ります。入場券は、首から下げるQRコード付きのカードタイプでした。下記は、専用バスで巡ったマダイン・サーレ内の4か所です。

■Jabal Ithilib(イスリブ山 / Diwan & Siq)

ヨルダンのペトラ遺跡のスークを彷彿とさせる空間。岩山には、大きな空間(「ディワン」という集会室も彫られています。 |

ナバティア人の主神ドゥシャラー(鷲)や男女のマナト神(左右の壺)を祀る祠が岩面に彫られています。 |

■Qsar al Bint(乙女の墓)

マダイン・サーレ遺跡の目玉の一つで、「乙女の山」とも呼ばれています。1 つの大きな岩山に38 もの墓が掘られていて、そのうちの36 の墓が女性の墓のため、乙女の墓と名がついています。

|

■Jabal al Ahmar

今年安倍首相がサウジアラビアを訪問された際に、このピーナッツ型のような墳墓の前で写真を撮られていました。裏側も含め、約20の墓がこの岩には彫られています。 |

上の綺麗なピーナッツ型の裏側には、墳墓が多数並んでいますが、その中でも墳墓117は、2011年まで未盗掘だった唯一の墓だそうです。フランスの調査隊により、埋葬されていた30歳位の女性の遺体や副葬品が発見され、当時の埋葬方法が明らかになりました。 |

■Qsar al Farid(1 つの大きな墓)

|

通称「唯一の(ユニークな)お墓」と呼ばれていて、大きな岩山に一つだけの未完の巨大なお墓が穿たれています。マダイン・サーレを代表する墳墓の一つです。ナバティア王国の有名な将軍の墓と考えられており、将軍は2 世紀初頭の古代ローマ帝国との戦いで戦死した故に未完です(マダイン・サーレに残る墓の中では年代が新しい墓です)。しかし未完に終わったお蔭で、ナバティア人がどのようにしてこれらのお墓を彫っていったのか研究者たちによって解明されました。まずは岩にひびを入れ、そこに木の棒を差し込み、お湯をかけて木を膨張させ岩山を大まかに割り、後は大小のノミで地道に彫っていき、最後は硬い火山岩で軟らかい砂岩の岩山を磨き上げたと考えられています。

ヒジャーズ鉄道

そして、この辺りに一部残る建造物と言ったら、なんといってもアラビアのロレンスで有名なヒジャーズ鉄道です。ツアーでは、数か所でヒジャーズ鉄道跡をご覧いただけます。

マダイン・サーレの駅舎跡。ここはまるで映画撮影のセットのようにきれいに修復されています。 |

ヒジャーズ鉄道は、オスマン帝国によって20世紀初頭に建設された、シリアのダマスカスからシリア、ヨルダン、およびアラビア半島西部のヒジャーズ地方を縦断した総長1308kmの鉄道。終点は現在のサウジアラビアのメディナです。敷設目的は、、イスラム教徒の聖地であるメッカやメディナへ向かうハッジ(大巡礼)の巡礼者たちの交通のためであるとされましたが、真の目的は、オスマン帝国の宗教に対する支配やヒジャーズ地方に対する軍事支配を強め、またダマスカスとヒジャーズ地方との交易を強化するためであったとも考えられています。第一次世界大戦時にイギリスの支援を受けたアラブ勢力に破壊され、路線のほとんどは以後再建されることはありませんでした。

アル・ウラ駅は、修復されずに廃墟のように |

アル・ブエイル駅は修復済 |

サウジアラビアの食

サウジアラビアの食事は、近郊諸国でも食されているアラブ料理が基本となります。ここで少しサウジアラビアの食文化をご紹介いたします。

■サウジアラビアのコーヒー

コーヒーは、サウジアラビアのおもてなしには欠かせません。カルダモンが加えられていて、少しスパイシーな味わいで、甘いデーツとの相性は抜群です。ちなみにカップ5,6分目まで注ぐと歓迎の印で、カップ満杯に注ぐと客人に対して「もうお帰りいただきたい」ということを示唆しているそうです。

色は薄めです |

■サウジアラビア産のデーツ(ナツメヤシ)

デーツにも様々な種類がありますが、ドバイの空港でも見かける高級デーツの店「バティール(Bateel)」でも、価格が飛びぬけて高いのはメディナ産の「アジュワ(Ajwah)」という種類。メディナで古来より育っていたアジュワ種を、預言者ムハンマドは聖遷の際に好んで食べたそうです。そして、現在はサウジアラビア王家ご用達。そう聞くと何だか価値のあるデーツに感じて食べたくなりませんか。お土産にも最適です。甘さは控えめながらしっかりと深みのある味わいです。

他にも砂糖がコーティングされたような甘味の「スッカリー(Sukkari)」種など、デーツの種類も沢山ありますので、食べ比べて好みを探すのも楽しいかもしれません。

アジュワ種:量り売りで1kg=1600円くらいでした。空港などにはおしゃれなパッケージのデーツも売られています。 |

デーツのペーストが中に入っているクッキーもお土産に丁度良いかもしれません。 |

マダイン・サーレで頂いたデーツ |

バター付きで出てきたことも |