ジュレー!西遊インディアです。

日本人になじみの深い温泉。インドにも温泉の湧く場所がいくつかあり、マナリ近郊のバシストやマニカランが有名ですが、ラダックにも温泉の湧き出る場所がいくつか存在します。

今回はそのなかでも、ラダック南東部チャンタン高原、標高4,200mに広がる地熱地帯プガ(Puga)とチュマタン(Chumathang)を訪ねたときのレポートです。

温泉や泥湿池が点在し、それによってつくられたポコポコとした独特の地形など、地球のエネルギーを感じられる場所です。

・「地熱地帯」とは…

地球の奥深くにある高温のマグマに、地下にしみこんだ雨や雪解け水が流れ込み、熱せられた水や蒸気が断層や割れ目を通って地表に噴き出します。その結果できるのが、温泉や間欠泉、泥火山などです。

こうした構造が、ヒマラヤ山脈の地殻変動によって生まれたラダックにも存在しています。さらに、この熱い蒸気を使ってタービンを回すことで電気をつくるのが地熱発電です。

プガ Puga

レーからツォモリリ(湖)に向かう途中、分岐点スムドの近くにあるプガ。ポコポコとした地形はラダック東部でチラホラ見かけますが、ここは特に均一・広範囲に広がっていて、遊牧民や谷あいの景観と相まって独特の風景を生み出しています。

プガ渓谷は標高4,200mほどの高地にあり、気候区分でいうとツンドラ気候に入ります。難しく聞こえますが、簡単にいうと「夏でもあまり暖かくならず、木が育たない草原や湿地が広がる気候」のこと。北極圏に広がるツンドラと似た環境が、ここラダックの高地にも見られるのです。

地面がぽこぽこと盛り上がって見えるのは、地下で水や氷が凍ったりとけたりをくり返すことが大きな理由だそう。さらにプガの場合は、地下の熱によって湯気や熱湯が噴き出すため、ユニークな景観をつくり出しています。

訪れたのは6月下旬。湿地の奥へ歩いてみました。

途中で川のようになっている箇所を渡る必要があり、膝下まで水に浸かって進むと、熱湯が噴き出すポイントにたどり着きます。

|

|

|

足元は泥にハマると膝まで沈むほど。周囲にはピカ(ナキウサギ)や羊、渡り鳥の姿もあり、自然観察の場としても楽しめました。

近くのテントにはアムチ(チベット伝統医学のお医者さん)がいて、症状を伝えると湯治が必要かどうかを診断してくれるのだそう。

ここはインド初の地熱発電計画が進められている場所でもあり、調査によると地下2〜8kmには200〜260℃の高温層があり、理論上は2メガワット(一般家庭100軒分をまかなえる規模)の発電も可能とされているようです。

ゆくゆくはレーへ電力を送る構想もあるそうで、課題は様々あるようですが、インドのエネルギー分野で注目を集めている地でもあります。

チュマタン Chumathang

レーからツォモリリ方面へ向かう道で、ウプシからマヘ橋へ向かう途中、標高3,950mの場所にあるチュマタン温泉。硫黄を含んだ熱湯が地面から湧き出し、川辺に湯気を立てています。荒涼とした山岳地帯の長距離移動の中、一息つける休憩スポットでもあります。

インダス川のほとりで、地中から湧き出す硫黄を含んだこの温泉は、古くからリラクゼーションや湯治に利用され、皮膚病や関節痛に効能があるとされてきました。ここも、アムチの診断を受けた人が湯治にくるそうです。

プガの訪問には、濡れても良い靴(マリンシューズのようなものがあればベスト。裸足で芝生に直にふれるのも気持ちいいです)と、裾をまくれる服装または半ズボンがいいです。泥に思いっきりハマることもあるので、替えのズボンや靴下があると安心。

ラダックのなかでも、まだ外国人観光客のそう多くないプガ。ツォモリリを訪ねる方、地質や自然に興味がある方、自然がつくり出すちょっと不思議な景観にご興味のある方には、おすすめしたいスポットです。

※情報は2025年6月訪問時のものです。

参考:

・『Ladakh: Crossroads of High Asia』ジャネット・リズヴィ(Oxford University Press, 1998年)

・「Exploring and Exploiting Geothermal Resources of India: Case Study of Puga Geothermal Field, Ladakh」Society of Petroleum Geophysicists, India(2023年)

・「ONGC、インド初の地熱発電プロジェクトがラダック・プガ谷で現実味を帯びる」Indian Masterminds(2023年記事)

・「ラダック・プガ谷の地熱プロジェクト、期待と環境懸念のはざまで」Scroll.in(2023年記事)など

Photo & Text: Kondo

▼日本発着のインドツアー一覧はこちら

https://www.saiyu.co.jp/list/ipnp.php#india

▼インド現地発着の個人手配プランはこちら

https://www.saiyuindia.com/

タグ:SAIYU INDIA , SAIYU TRAVEL , インド , インドガイド , インドの手配会社 , インドの旅のブログ , インドブログ , インド個人旅行 , インド個人旅行、インドの旅のブログ , インド旅 , インド旅行 , インド旅行会社 , インド現地手配会社 , チベット仏教 , チャンタン高原 , ラダック , レー , 現地手配 , 西遊インディア , 西遊旅行

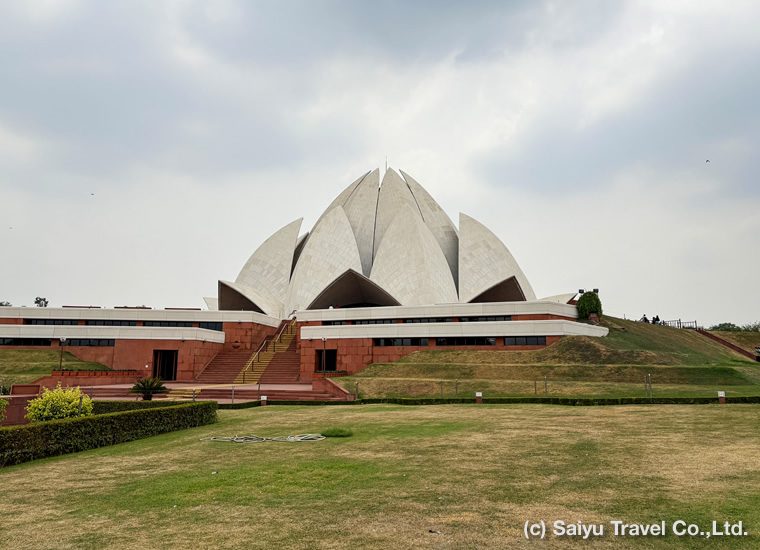

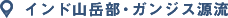

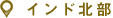

流れに沿って階段をのぼり、ぐるっと礼拝堂の入口まで進んでいきます。途中で靴を脱ぐところがあるので、無料で借りられる靴袋に入れて持ち歩きます。よく掃除されているのか、そこまで靴下は汚れませんでした。

流れに沿って階段をのぼり、ぐるっと礼拝堂の入口まで進んでいきます。途中で靴を脱ぐところがあるので、無料で借りられる靴袋に入れて持ち歩きます。よく掃除されているのか、そこまで靴下は汚れませんでした。