ナマステ!西遊インディアです。

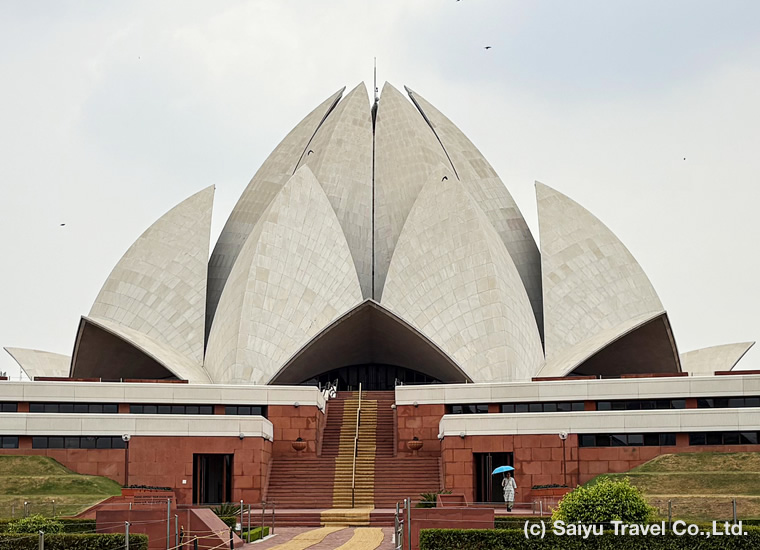

先日、南デリーにあるロータス・テンプルを訪れてみました。バハイ教という、イスラム系一派のバブ教から発展した新宗教の礼拝堂です。

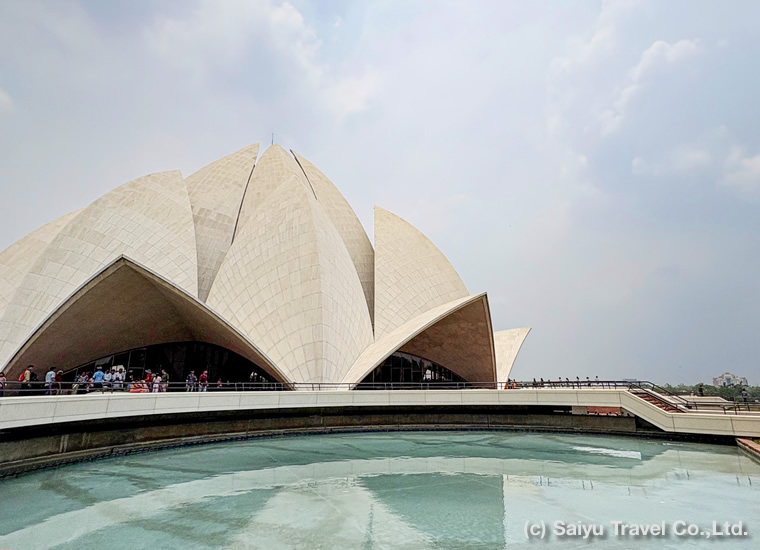

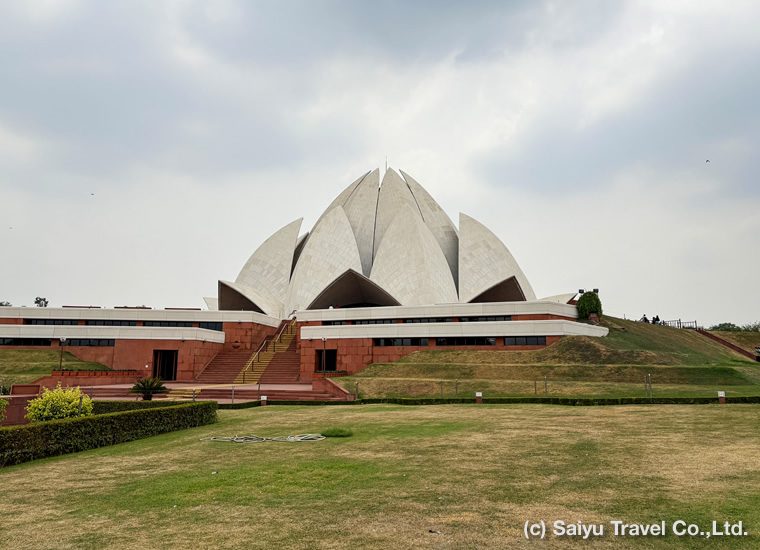

その名のとおり蓮の花の形をした建築が特徴的で、このインパクトのあるビジュアルに、ガイドブックなどで見覚えがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「ロータス寺院」「バハーイー寺院」などともよばれますが、正式名称は「Bahá’í House of Worship」といい、デリーメトロのOkhla NSIC駅から徒歩5分ほどの場所にあります。今回は土曜日のお昼に訪問。近くにはカーリー女神を祀ったカルカジ・マンディルというヒンドゥー教寺院があり、参拝する人で行列ができていました。

– バハイ教とは

1844年成立、イランでバハー・ウッラー(バハ・オラとも)によってひらかれた宗教。国連登録NGO機関として、教育や女性の職業訓練の支援など国際的に活動している団体でもあります。「人類の平和と統一」「宗教と科学の調和」「男女平等」などを原則とし、特定の神様や教義を押し付けるのではなく、異なる信仰や文化を尊重する姿勢を大切にしています。

デリーのロータス・テンプルも、「すべての人が信仰・国籍・カースト・性別・民族にかかわらず、並んで祈りを捧げることができる場所」とされています。

実際、リキシャやタクシーのドライバーさん、ガイドさんに「ロータス・テンプルはバハイ教の寺院?」と聞いても、「All religions(すべての宗教)だよ」と答えが返ってくるほど。「誰でも皆がお祈りしてよい場所」という認識が浸透しているようでした。

デリーだとわかるアイコニックな場所、ということで観光スポットのように訪れる人も多く、ヒンドゥー教徒と見受けられる人々も寺院を訪れていました。

– インドとの関係

バハイ教はイラン発祥ですが、インドとの結びつきも深い宗教です。誕生した当初、バブ教(バハイ教の前身)の信者の一部はインドから来ていたため、早くから教義がインド各地に広まったようです。

1872年(明治5年)には、ペルシャのバブ教信者ジャマル・エフェンディがインドを巡り、バハー・ウッラーの教えを広めました。藩王の王族から庶民まで、カーストや宗教を問わず多くの人と交流をもったことで、多様なインド社会でもバハイ教の価値観が受け入れられていきました。20世紀の初頭にはムンバイやデリーにバハイ教徒のコミュニティができ、1923年にはインド全体の統括組織も設立されました。

– 建築の特徴

1986年に完成したロータス・テンプルは、各地にあるバハイ教の礼拝堂の中でも、建築がユニークかつ美しいことで知られています。

設計はイラン出身の建築家ファリブルズ・サバ氏。インド各地の宗教建築を視察した際に、異なる宗教であっても共通して蓮の花が神聖視されていることに注目しました。そこに着想を得て、バハイ教の理念である「純粋さ・シンプルさ・清らかさ」の表現として、開花する蓮の花を模したデザインを採用したのだそうです。

建物外部は、27枚(9枚×3層)の花びらを模したパネルで構成され、外側は白大理石で覆われています。大理石は合わせて10,000平方メートル分(サッカーコート1面半くらい)、ギリシャで採掘し、イタリアで加工されたものだそう。礼拝堂を囲む9つのプールは蓮の葉を表現しており、デザイン性だけでなく、夏場には建物を自然に冷却する効果もあるそうです。

礼拝堂の内部はドーム構造になっており、花びらの間から自然光が差し込む設計。一度に最大1300名を収容できます。

– 見学してきました!

Okhla NSIC駅から徒歩約5分、入口ゲートから整備された遊歩道を流れに沿って歩くと、蓮の花のような建物が見えてきます。

礼拝堂の手前右側に半地下のような建物があり、インフォメーションセンターになっています。ロータス・テンプルの構造がわかるジオラマ、バハイ教の教義や歴史を解説するパネル、海外にある礼拝堂の写真などを展示。ボリュームはコンパクトなので、ぐるっと見て回って10~15分ほどでした。

撮影禁止のため写真はありませんが、日本語を含む多言語のパンフレットが置かれており、書籍の販売コーナーもありました。

|

|

|

流れに沿って階段をのぼり、ぐるっと礼拝堂の入口まで進んでいきます。途中で靴を脱ぐところがあるので、無料で借りられる靴袋に入れて持ち歩きます。よく掃除されているのか、そこまで靴下は汚れませんでした。

流れに沿って階段をのぼり、ぐるっと礼拝堂の入口まで進んでいきます。途中で靴を脱ぐところがあるので、無料で借りられる靴袋に入れて持ち歩きます。よく掃除されているのか、そこまで靴下は汚れませんでした。

礼拝堂の内部は、入場者数を制限しながら見学者に開放している方式です。入口に一定の人数が集まるまで待ち、簡単な説明があったのち、中を自由に見学できます。入場前の説明は基本はヒンディー語ですが、必要に応じて英語でも説明してくれます。

堂内では写真撮影や私語は禁止。静かな空間で椅子に座って、思い思いにお祈りや瞑想をすることができます。

今回は土曜日のお昼に訪れましたが、1日4回行われるという祈祷の時間を外していたためか、比較的空いていて落ち着いた雰囲気でした。興味のある方は、祈祷の時間に合わせて見学することもできるそうです。

インフォメーションセンターと礼拝堂、両方を見学して、滞在時間は全体で40分ほどでした。礼拝堂の中に入らず、外観だけ見学することもできます。個人的には、先にインフォメーションセンターで情報を知ってから、礼拝堂の見学をするのがおすすめです!

■基本情報メモ

・開館時間:8:30〜18:00(4月〜9月)/8:30〜17:00(10月〜3月)

・休館日:月曜日

・祈祷の時間:10:00、12:00、15:00、17:00(各回約15分)

・入場無料

・アクセス:デリーメトロ・マゼンタ線「Okhla NSIC」駅より徒歩約5分

※寺院の情報は2025年6月訪問時のものです。

参考:Bahá’í House of Worship公式サイト

Photo & Text: Kondo

▼日本発着のインドツアー一覧はこちら

https://www.saiyu.co.jp/list/ipnp.php#india

▼インド現地発着の個人手配プランはこちら

https://www.saiyuindia.com/

タグ:SAIYU INDIA , SAIYU TRAVEL , インド , インドガイド , インドの手配会社 , インドの旅のブログ , インドの神様 , インドブログ , インド個人旅行 , インド個人旅行、インドの旅のブログ , インド旅 , インド旅行 , インド旅行会社 , インド現地手配会社 , デリー , ニューデリー , バハイ教 , 現地手配 , 西遊インディア , 西遊旅行