コイカル Yellow-billed Grosbeak ,

コウライウグイス Black-naped Oriole ,

コホオアカ Little Bunting ,

カラシラサギ Chinese egret ,

オバシギ Great Knot ,

クロツラヘラサギ Black-faced spoonbill ,

タイワンハクセキレイ Siberian Wagtail ,

アカツクシガモ Ruddy shelduck ,

コマミジロタヒバリ Blyth's Pipit ,

キマユムシクイ Yellow-browed Warbler ,

ヨーロッパビンズイ Tree Pipit ,

GCKR13 ,

マミジロキビタキ Yellow-rumped Flycatcher ,

シロハラホオジロ Tristram's Bunting ,

韓国バードウォッチング ,

アムールムシクイ Pale-legged Leaf-warbler.

ツアー3日目

朝目覚めると快晴で風は収まり、波も穏やかです。思わず一人でガッツポーズをしてしまいました。朝食でも皆さん心なしか嬉しそうです。出航が決定し、ホッとした気持ちでチェックアウトを済ませ、港へ向かいました。船に乗り込むと7割程度の乗船率。途中、2つの島を経由して2時間ほどで目的の島に到着です。一昨日から入島している韓国の鳥友からの情報だとホオジロ類が山ほどいるとのこと。宿へ向かう途中、電線に止まっているアカハラツバメを見つけ皆さんと観察。今回は諸事情から2箇所に分かれての宿泊となりましたが、島の宿で各部屋ともトイレ・シャワー付きなのは有り難かったです。

はやる気持ちで観察道具をセットし、昼食までの2時間ほど探鳥へ。まずは集落裏の鳥の多いポイントへ行くと、歩くたびに草地からもの凄い羽音を立てて鳥が飛び立ちます。コホオアカとシベリアアオジの大群です。その数、数百!キマユホオジロもめちゃくちゃいます。その一角だけでもそれぞれ1000羽以上はいたと思います。アトリも何百もの数が入っていて、真っ黒な頭にオレンジの胸の雄にドキッとさされます。菜の花には夏羽のノビタキの雄やホオアカが止まっています。背後の林からはカラアカハラやシロハラの囀りが聞こえ、オオルリやキマユムシクイがあたりを飛びます。広葉樹の梢を見るとコイカルの群れが目に入りました。皆さん鳥が多すぎて何を見ていいのかわからない状態で嬉しい悲鳴をあげている様子。と、草むらから少し大きめの鳥が飛び出しました。「コマミジロタヒバリ!」韓国でもレアな部類に入る鳥です。草むらの中でなかなか全身を現さず、そのうち潜って見えなくなってしまいました。遠く飛ぶことをしなかったのでまた出会えるでしょう。

コホオアカの群れ

コホオアカの群れ

島の風景

島の風景

鳥の多いポイント

鳥の多いポイント

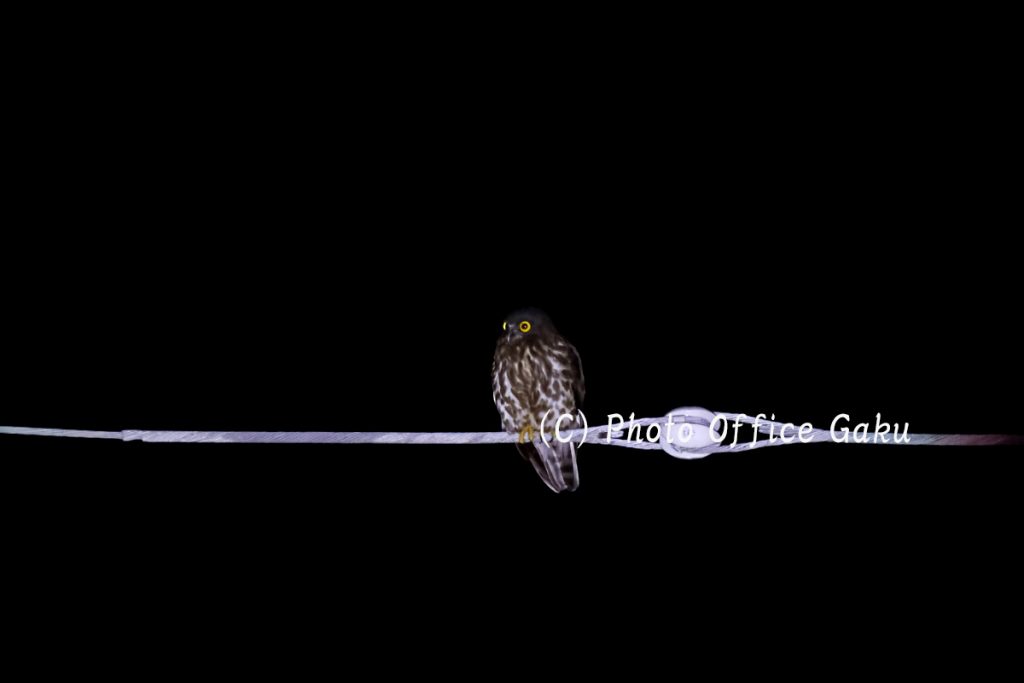

昼食はユッケジャンと肉鶏タン。午後からの探鳥は東屋の近くで綺麗なコルリの雄が我々を出迎えてくれました。エンベリザとアトリの群れをやり過ごし、歩を進めると聞き覚えのある声がします。声の主はシロガシラでした。今日1日で30羽ほど確認しましたが、この鳥は韓国で分布を広げている代表種で、この島でも繁殖している可能性があります。シベリアジュリンの雌雄を見ながら魚醤タンク置き場へ向かいます。タンクに群がるハエなどの昆虫を狙って多くのセキレイ類を始めとする小鳥が付く場所です。そこではタイワンハクセキレイがそこかしこにいて、真っ赤なムネアカタヒバリの姿も。シマゴマを狙いに峠に向かうと大型ツグミが大合唱していました。カラアカハラがあたりを飛び、時折木に止まるので雌雄や成幼の識別点の説明ができました。ここではアカハラ、クロツグミなど6種の大型ツグミ、ノゴマ、マミジロキビタキなどを確認しましたがシマゴマは鳴き声のみでした。珍しかったのはエゾムシクイで韓国では超レアです。私も20年間で2回しか見たことがありません。それを観ていると、よく似た「ピッ」という声を発しながらひっきりなしにムシクイ類が通過します。今度はアムールムシクイです。忙しい鳥見であっという間に時間が過ぎていきます。これぞ渡りの本流、離島での鳥見です。宿へ戻ると山からコノハズクとアオバズクの声が聞こえてきました。夕食は牛プルコギ。島に渡れたこととコマミジロタヒバリに皆さんと乾杯しました。鳥合わせをすると本日の出現種は72種となりました。

タイワンハクセキレイ雄

タイワンハクセキレイ雄

アムールムシクイ(撮影:藤田明嗣さま)

アムールムシクイ(撮影:藤田明嗣さま)

探鳥風景

探鳥風景

ツアー4日目

天候は晴れ。風が幾分吹いています。朝探(朝の探鳥のこと)は6時から開始です。集合前に上空をミサゴとハヤブサが舞っています。昨日一番鳥の多かった菜の花畑に行くとムジセッカが複数囀っています。小さな学校の校庭にはコホオアカやシベリアアオジが群れていて、シロハラホオジロもいます。昨日韓国の鳥友がヒメコウテンシを見た場所をチェックしましたが既に抜けたようでした。残念。広場で鳥を待っていると、どこからかコウライウグイスの声が。「あそこにいます!」五百澤さんがスカイラインの木の中にいるのを発見し、鳴いている場面をプロミナーでじっくり観察できました。広場は小さな人工池があり、珍鳥がでるポイントです。今は水が抜けていますが、雨水が溜まるので鳥が集まります。ぱらぱらといるビンズイを丹念にチェックしているといました!ヨーロッパビンズイです。我々が観察していると韓国のバーダーも到着し、興奮しています。こちらでもそう簡単には見られない種なのです。朝食のため宿に戻る途中、逃げないマミジロキビタキの雄がいてなかなか戻れません。朝食はクロソイの焼き物が出てきました。基本、韓国の食事は野菜や魚中心でヘルシーです。

午前の探鳥に出発すると道端には鳥影が多く、シロハラホオジロが増えている感じです。島に鳥が入ってきたのを実感する瞬間です。昨日まで大騒ぎしていたコホオアカやキマユホオジロ、シベリアアオジは、皆さんにはもう普通種になっています。その後、菜の花畑でコマミジロタヒバリを再発見し、今度は姿が見えて大サービス。コイカルも群れで止まっていて雌雄の違いを見比べることが出来ました。島には天然記念物になっている常緑樹の小山がありそちらへ行ってみることに。ヒメイソヒヨがよく出るポイントもあります。木道を歩き、鳥を探しながら登ります。途中、踊り場で一休みしていると上空を小鷹が飛びます。ツミかと思いきや翼先が黒い。アカハラダカです。山頂に着き、昨日鳴いていたコノハズクを探しましたが確認はできずでした。下山後は東屋でまったりと鳥を見ます。歩いての探鳥も良いですが、1箇所留まっていると結構色々なものが見れたりします。その後、発電所脇の草地ではコジュリンの雄やノジコを見ました。

コマミジロタヒバリ

コマミジロタヒバリ

コウライウグイス

コウライウグイス

コイカル雄(撮影:藤田明嗣さま)

コイカル雄(撮影:藤田明嗣さま)

シロハラホオジロ雄(撮影:藤田明嗣さま)

シロハラホオジロ雄(撮影:藤田明嗣さま)

昼食を終え、午後からの探鳥は東屋を拠点に周辺をウロウロと探します。朝より逃げない鳥が増えています。採餌に夢中なチョウセンウグイスやケラを捕まえて格闘中のマミジロキビタキの雄が目の前に現れたりとなかなか楽しい。ツグミ類の多かった場所に行くと今度はムシクイ類がたくさんいます。多くはキマユムシクイでしたが、アムールムシクイやヤナギムシクイも出現し、「ムシクイロードだね」と皆さん。その他、クロウタドリの雌、オオヨシキリ、ノゴマなども確認できました。探鳥を終えて宿へ戻ると裏山の稜線にチゴハヤブサが止まっていました。

本日の夕食は焼肉、サムギョプサルです。食後にはコピ(コーヒー)を飲みますが、韓国では砂糖とミルクが入りのとても甘いやつを飲みます(最近の若者はブラックが増えているとか)。最初は「そんな甘いのはちょっと」と敬遠していた皆さんもいつの間にか虜になっています。韓国に来るとこれを飲まないと食事が終わった気がしなくなります。面白いですね。食事後の鳥合わせでは78種を観察していました。

キマユムシクイ(撮影:伊藤紀子さま)

キマユムシクイ(撮影:伊藤紀子さま)

ヨーロッパビンズイ(撮影:藤田明嗣さま)

ヨーロッパビンズイ(撮影:藤田明嗣さま)

ラをくわえるマミジロキビタキ雄

ラをくわえるマミジロキビタキ雄

ツアー5日目

朝、霧が立ち込めるなか、港にはモンゴルカモメが佇んでいました。この天候で多くの鳥が島に入ってきている様子ですが、朝食後には島を離れなければなりません。朝探でホオジロ類の同じ顔ぶれなどを見ながら歩いているとコウライウグイスの声がします。他にもカラアカハラ、クロツグミ、シロハラが合唱し、シマゴマも鳴いています。霧の中で聞く鳥たちの声はとても幻想的です。と、目の前をヨタカが横切ります。まだまだ面白くなりそうなところでいつも終了です。後ろ髪を引かれながら島を後にし、本土へ戻ります。昼食は海鮮カルグクス。2日目の店よりあっさりしていたかな。

午後は車を北へ走らせチョンスマンへ。冬はガンカモ類やハクチョウ、ツルなど多くの鳥たちで賑わう探鳥地として有名な所です。この時期シギチも面白く、このあたりは砂質の干潟もあるのでクンガンとは少し違った種類も期待できます。予想通り干潟にはミヤコドリやオバシギ、キョウジョシギ、チュウシャクシギなどが多く、フラッグ付きのオオソリハシシギも見られました。干潟にいる白いサギを見るとすべてカラシラサギでした。流石は韓国、7羽もいます。シギチドリを堪能したあと、上流の観察舎がある場所へ移動し、カモ類などを観察し、本日の探鳥は終了しました。

今日の宿泊地はインチョン。ラストナイトの夕食は韓国の伝統料理・サムゲタン(参鶏湯)。丸鶏の中に高麗人参やもち米、ナツメ、松の実などを詰めて煮込んだ薬膳料理です。今回は全体的に気温が低かったので、探鳥で冷えた体には嬉しい食事です。食後に鳥合わせを行い、本日は84種となりました。

カラシラサギ

カラシラサギ

オバシギ

オバシギ

ツアー6日目

朝食はホテルでのバイキング。久しぶりに洋食も嬉しい。最終日の探鳥はクロツラヘラサギとモンゴルカモメの繁殖地へ向かいます。今回は飛行機の関係で午前のみの探鳥になりますが十分に楽しめます。ホテルから40分ほどで現地に到着。調整池の中洲には人工の円形の小島が2つあり、そこでクロツラヘラサギが営巣しています。ただいま繁殖期の真っ只中で、幾つかは雛が孵っています。小さなヘラを持った幼鳥の姿がとてもキュートでした。同じ場所にはモンゴルカモメも営巣していて、こちらも幼綿毛でもふもふの雛の姿が見られました。両種とも今年の繁殖は早いようです。目の前に出てくるガルマエナガを見ているとヨシ原からカモの群れが飛び出しました。アカツクシガモです。池脇の林ではカササギが営巣中でキマユムシクイやシベリアアオジなどの姿も。2時間ほどの探鳥を終え、昼食へ。空港近くの滑走路が見渡せるカフェで韓国冷麺とキンパ(韓国海苔巻き)をいただきました。食事後空港へ向かい、全員でチェックインを済ませ、今回のツアーは無事終了となりました。

アカツクシガモ(撮影:藤田明嗣さま)

アカツクシガモ(撮影:藤田明嗣さま)

営巣中のクロツラヘラサギ

営巣中のクロツラヘラサギ

都会の中の繁殖地

都会の中の繁殖地

今回のツアーでは156種を観察できました。島での滞在は1日短くなってしまいましたが、それでも十分渡りの本流を実感していただけたかと思います。離島は欠航のリスクがあり、渡れないこともしばしばあります。しかし、一度離島マジックを体験してしまうと病みつきになるのがこのツアー。リピーターの方が多いのも頷けます。来年は別の島へ行くことも考えています。今回ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。またどこかでお会いできるのを楽しみにしております。

この記事を書いた人

大西 敏一 おおにし としかず

1961年生まれ。大阪府在住。野鳥歴45年。フリーランスとして鳥類調査をメインに執筆、講演、ツアーガイドなどに携わる。離島の渡りに関心があり、韓国の島嶼にも長年通い続けている。シギ・チドリ類やムシクイ・ヨシキリ類などが好み。主な著書に「日本の野鳥590/650」(平凡社)、「世界のカワセミハンドブック」(文一総合出版)などがあり、協力図書も多い。