ズグロミゾゴイ Malaysian night heron ,

GJOK25 ,

ムラサキサギ Purple heron ,

アカガシラサギ Chinese Pond Heron ,

ズアカアオバト Whistling Green-pigeon ,

ヤエヤマオオコウモリ Ryukyu flying fox ,

リュウキュウアカショウビン Ryukyu Ruddy Kingfisher ,

ツメナガセキレイ Yellow Wagtail ,

アカハラダカ Chinese Goshawk ,

リュウキュウコノハズク Ryukyu scops owl ,

シベリアムクドリ Daurian Starling ,

石垣島 ,

シロガシラ Light-vented Bulbul ,

リュウキュウツバメ Pacific swallow ,

クロハラアジサシ Whiskered Tern ,

シマアカモズ Brown shrike ,

リュウキュウツミ Japanese lesser sparrowhawk ,

オオヒキガエル Cane toad ,

カンムリワシ Crested serpent eagle

台風14号の影響で、下見の出発が1日遅れたものの無事石垣島へ入ることができた。現地の方たちから情報が入るものの・・・シギやチドリが少ない。どうやら抜けたようだ。

ツアーは23日~25日なのでまだ時間があるものの24・25日が雨予報。ところが23日に天気予報が一気に変わり前日の晴れ!特に24日は今年初めての大当たり!他にも連日鳥たちの撮影を堪能できてみなさま大満足の3日間となりました。

*本文中「リュウキュウ○○」という表記を「R」に省略させていただきます。

<1日目>

空港に時間通りみなさん集合されたので、専用車でまずは前日から出ているソリハシセイタカシギ(アボセット)の出ている田へ直行します。少し遠いのですが、超珍鳥なので時間をかけてしっかりと撮影を楽しんでいただきました。他にも周辺の田をゆっくりと車で流しながらシギやチドリを堪能します。途中数は減りましたが、まだクロハラアジサシやハジロクロハラアジサシが飛んでいるので、車から降りて撮影を楽しみました。

クロハラアジサシ

クロハラアジサシ

カンムリワシが飛んできたのですが、すぐに飛んで行ってしまったことで撮影ができず悔しい思いもしましたが次回のチャンスという事で引き続き時間いっぱいまで鳥たちを探しては撮影を繰り返しました。一旦18時にホテルに戻り、各自食事をとっていただいた後、ナイトサファリは19時30分から開始です。現地ガイドさんの案内で、Rアオバズク、Rコノハズク、ヤエヤマオオコウモリを無事撮影ができたので別の場所へ。

ヤエヤマオオコウモリ

ヤエヤマオオコウモリ

リュウキュウコノハズク

リュウキュウコノハズク

この場所は遊歩道を歩きながら生き物を探すスタイル。外来種のオオヒキガエルやサソリモドキ、オカヤドカリ、各種ゴキブリ、Rアオヘビも撮影しました。鳥はRコノハズク、ズグロミゾゴイの成鳥が撮れたのはラッキーでした!

オオヒキガエル

オオヒキガエル

ズグロミゾゴイ

ズグロミゾゴイ

リュウキュウアカショウビン

リュウキュウアカショウビン

<2日目>

7時にホテルを出発して展望台を目指します。アカハラダカはだいたい8時から10時の間に飛ぶのですが、少し早めに来て場所の説明や光の回り方、アカハラダカの出現の仕方を説明して待ちました。チョウゲンボウが皮切りに飛び出した後、ズアカアオバトがとまっているのを発見して撮影をすることができました。

ズアカアオバト

ズアカアオバト

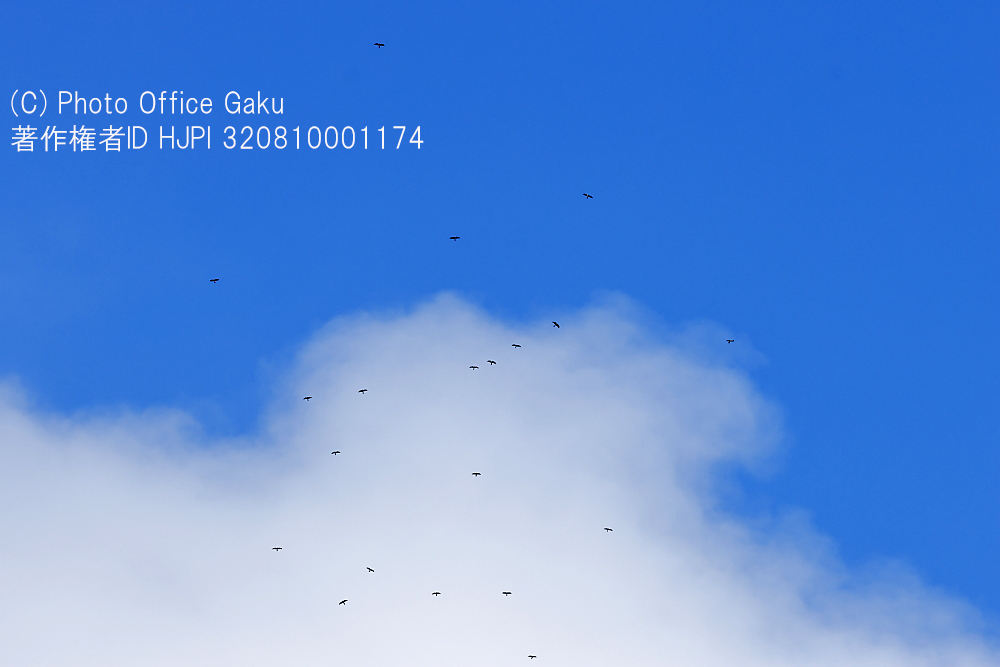

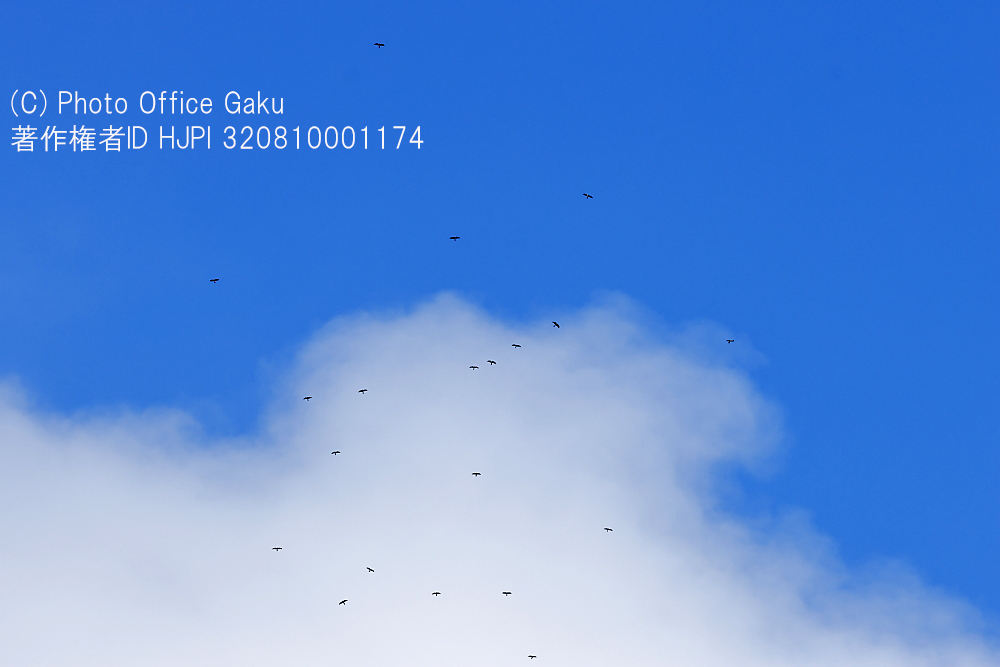

風もいい、晴れているというベストコンディション。そして今年はまだアカハラダカの大きなあたりが無いので「今日が当たるかも・爆発ですよ!」なんて冗談交じりに参加者の皆さんには話していたのが、本当になっちゃった!パラパラ飛んできたかなと思ったら頭上でタカ柱!遠くに見つけたタカ柱が上空高くに消えたかと思ったらいきなり目の前にジャンジャン飛んできたりとみなさん大興奮!

タカ柱

タカ柱

アカハラダカ♀

アカハラダカ♀

アカハラダカ♂

アカハラダカ♂

アカハラダカ♂

アカハラダカ♂

アカハラダカ♂

アカハラダカ♂

この時一番驚いたのはカンムリワシが目線でこちらに向かって飛んできたこと!こんなことは滅多にないし、私も初体験で焦ってしまった。

カンムリワシ

カンムリワシ

9時30分を過ぎた頃には渡りも落ち着いてきたのでシベリアムクドリ・カラムクドリが出ているポイントへ早めに移動。現地に着くと知り合いの現地ガイドさんがいて、いろいろと教えてもらい大助かり。おかげでシベリアムクドリ・カラムクドリは撮れました。

シベリアムクドリ

シベリアムクドリ

11時~15時まで休憩を入れてあるので、ここで一時解散です。この状況でみなさん歩いてホテルまで戻るわけもないので、好きなだけここで撮影をしてもらう事にしました。ただ水分補給だけは忘れないように伝えて私はホテルへ戻りました。さて皆さんの撮影結果はRサンコウチョウ、サメビタキ、シロガシラ、オサハシブトガラス、イソヒヨドリが撮れたと後から報告をいただきました。

シロガシラ

シロガシラ

15時専用車で再び田んぼを巡る旅です。もしかしてアボセットが昨日より近い場所にいるかもと行くと・・・本当にいた!昨日よりも撮りやすく近くて、がっつり撮影ができました!「とまっているカンムリワシ~」というリクエストで探すが見つからない。かわりにツメナガセキレイ、アカガシラサギ、ムラサキサギを撮ることができてみなさん満足そうです。時間になったのでホテルに戻りました。

ツメナガセキレイ

ツメナガセキレイ

アカガシラサギ

アカガシラサギ

ムラサキサギ

ムラサキサギ

<3日目>

ホテルの前の電線にツバメがとまっていた。朝日に照らされ若干赤っぽく見えていた。何気なく双眼鏡で見ると???Rツバメだった。今回ツバメは多かったがRツバメは見られなかったので急に撮影大会になってしまった。

リュウキュウツバメ

リュウキュウツバメ

とはいえいつまでも撮影していては本命がおろそかになるので、展望台へ向かいます。みなさんの期待が高まるも昨日のようにアカハラダカが爆発しません。時折近くに出てもそういう時に限って太陽が雲に隠れてしまう。この日はアカハラダカ以外にチョウゲンボウ・チゴハヤブサ・ハヤブサを見ることができました。残念ながら昨日を超える渡りは望めませんでした。10時なったので田んぼ巡りを開始です。やはり今日も「とまってるカンムリワシ~」というリクエストでカンムリワシを探します。飛んでいる姿を確認できたが見失ってしまった・・・残念。そんな時ドライバーさんが「あのスプリンクラーの上は違うかな?」と指さす先に、いた!カンムリワシです。ちょっと距離はあったがしっかりとその雄姿を撮影ができました。

その後も田を巡り最後まで撮影を楽しみます。12時近くになったので空港近くの田に移動します。運が良ければ何か入っていないかなと思っているとまたしてもドライバーさんが「あれ、何?」と指さす先にムラサキサギの成鳥が!みなさん夢中で撮っていると、突然ムラサキサギは飛び立った!時計を見ると12時30分まるで時計を持っているかのような行動です。本当に最後の最後まで撮影を堪能して空港で無事終了解散となりました。

みなさまお疲れさまでしたね、それにしても超ツキまくりの3日間でした。

リュウキュウツミ

リュウキュウツミ

シマアカモズ

シマアカモズ

撮れた鳥

ズグロミゾゴイ・アカガシラサギ・アマサギ・ダイサギ・チュウサギ・コサギ・アオサギ・ムラサキサギ・カルガモ・アカハラダカ・Rツミ・カンムリワシ・ハヤブサ・チョウゲンボウ・チゴハヤブサ・シロハラクイナ・バン・コチドリ・トウネン・ヒバリシギ・エリマキシギ・アカアシシギ・コアオアシシギ・アオアシシギ・クサシギ・イソシギ・タシギ・(チュウシャクシギ?)・セイタカシギ・ソリハシセイタカシギ・クロハラアジサシ・ズアカアオバト・Rコノハズク・Rアオバズク・Rアカショウビン・ツメナガセキレイ・シロガシラ・Rサンコウチョウ・シマアカモズ・イソヒヨドリ・サメビタキ・セッカ・カラムクドリ・シベリアムクドリ・オサハシブトガラス

観られた鳥・さえずり

Rヨシゴイ・シマアジ・コガモ・ムナグロ・ツバメチドリ・ハジロクロハラアジサシ・Rキジバト・キセキレイ・Rサンショウクイ・Rヒヨドリ・Rメジロ

その他

ヤエヤマオオコウモリ・サキシマキノボリトカゲ・サツマゴキブリ・サソリモドキ・オオヒキガエル・Rアオヘビ

この記事を書いた人

戸塚 学 とつか がく

高校3年生の時写真に興味を持ち、幼少の頃から好きだった自然風景や野生の生き物を被写体として撮影をする。20歳の時、アカゲラを偶然撮影できたことから、野鳥の撮影にのめり込み、「きれい、かわいい」だけでなく、“生きものの体温、ニオイ”を感じられる写真を撮ることが究極の目標。野鳥を中心としたネイチャー系フォトグラファーを目指す。作品は雑誌、機関紙、書籍、カレンダー、コマーシャルなどにに多数発表。

●日本野鳥の会会員 ●西三河野鳥の会会員 ●SSP 日本自然科学写真協会会員