基本的にはヤンバルクイナがよく出る場所で待機をして撮影を楽しみました。夜間撮影は最後までヤンバルクイナもフクロウ類も出ないという状況にドキドキしましたが、リュウキュウオオコノハズクを皮切りに、ヤンバルクイナが樹上での寝姿が見られた後畑のフェンス上に4羽がいる姿まで見られて逆転満塁ホームランとなりました。

1日目

今回私がドライバーを兼務するにあたり立体駐車場に車を停めなければならず、出発に少々手こずりました。道中はスムーズに移動をして途中コンビニで翌日の朝食を各自購入していただきました。一旦宿にチェックインと荷物を降ろした後すぐに出発です。予定していた場所に他のカメラマンがいたので少し早いのですが水場で待機すると時間通り同じコースでヤンバルクイナが出てくれました。みなさん初ヤンバルクイナなので大興奮でした。その後日没まで待つとペアでの出現があり超ラッキーでした。

夕食後は翌日のナイトツアーの準備体操としてライトを使った撮影時のレクチャーをしました。レクチャー後は宿の周辺をちょっぴり探しますが、生き物との出会いはありませんでした。解散後大浴場から部屋に戻るとやたら何かの鳴き声がするのでライトを照らすとリュウキュウコノハズクです!慌ててみなさんにお知らせしようとするも大浴場での入浴中で私以外は見られませんでした・・・残念!

2日目

5時15分、星の煌めく中に出発です。ポイントまで山道で約30分かかるので結構大変です。ポイントに着くと夜も明け、薄明るくなった中で車のスライドドア前とリアハッチを上げた前にシートを張り、車内と車外で静かにヤンバルクイナの出るのを待ちます。だいたい5時50分から6時に出るはずと伝えるとほぼ指定した時間通りに出てくれました。エサを探し、食べながらゆっくりと歩いてくれます。

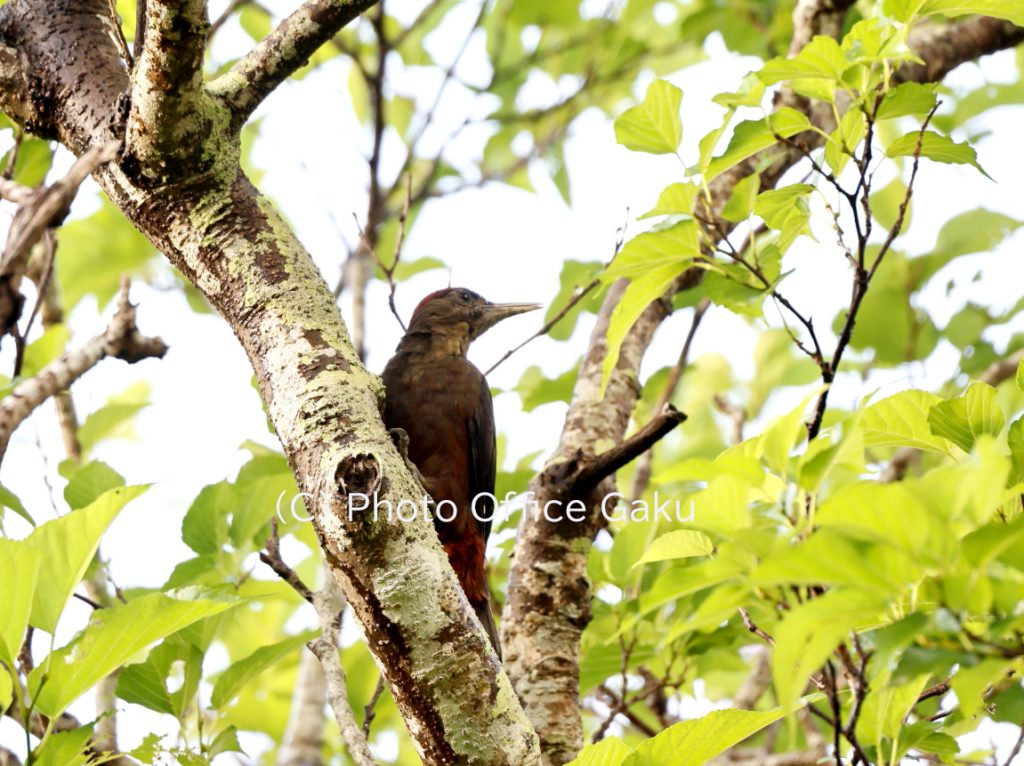

ここのポイントは比較的人に慣れているので近い時は3m以内で観察と撮影ができるのです。餌付けはしていないので彼らのペースで採餌と探餌を繰り返しながら移動をします。その後も2度出てくれました。この場所じつはノグチゲラもよく出る場所でこの日も出てくれたのですが・・・茂みの中ばかりで、ほんのちょっぴり姿を撮影できた人もいました。ホントウアカヒゲも囀ってはいますが姿を見せてくれないのが悔しい!アカショウビンも飛んで来て近くでさえずっているが姿は見られず、一旦8時に切り上げて宿に戻り、休憩後に宿のトレッキングコースを廻る事にしました。今年は何やら森が静かでセミがやかましくないのがさみしい。森のトンネルに入るとすぐ、リュウキュウメジロとオキナワシジュウカラが出迎えてくれました。そんな中、何やら茶色っぽいヒタキ?心当たりはホントウアカヒゲではないのでリュウキュウキビタキだと決めつけ(笑)みなさんに撮ってもらいました。あとで調べると結果は超ラッキーなリュウキュウキビタキの幼鳥でした!

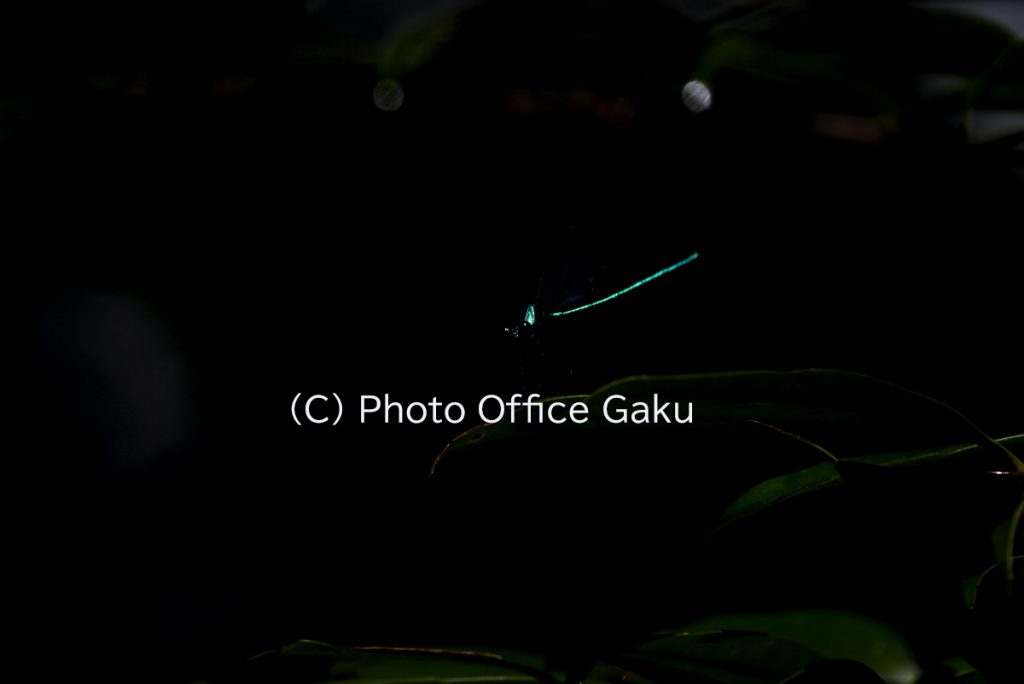

その後も進みながらオキナワキノボリトカゲ、ヤンバルヤマナメクジ、リュウキュウハグロトンボなどを撮りながら進みます。

そして出口近くの茂みからホントウアカヒゲのメスが!ゆっくりと近づきながら彼女の後について撮影を繰り返します。おかげでかなりアップ目に開けた場所でみなさん撮影をすることができました。素晴らしい!

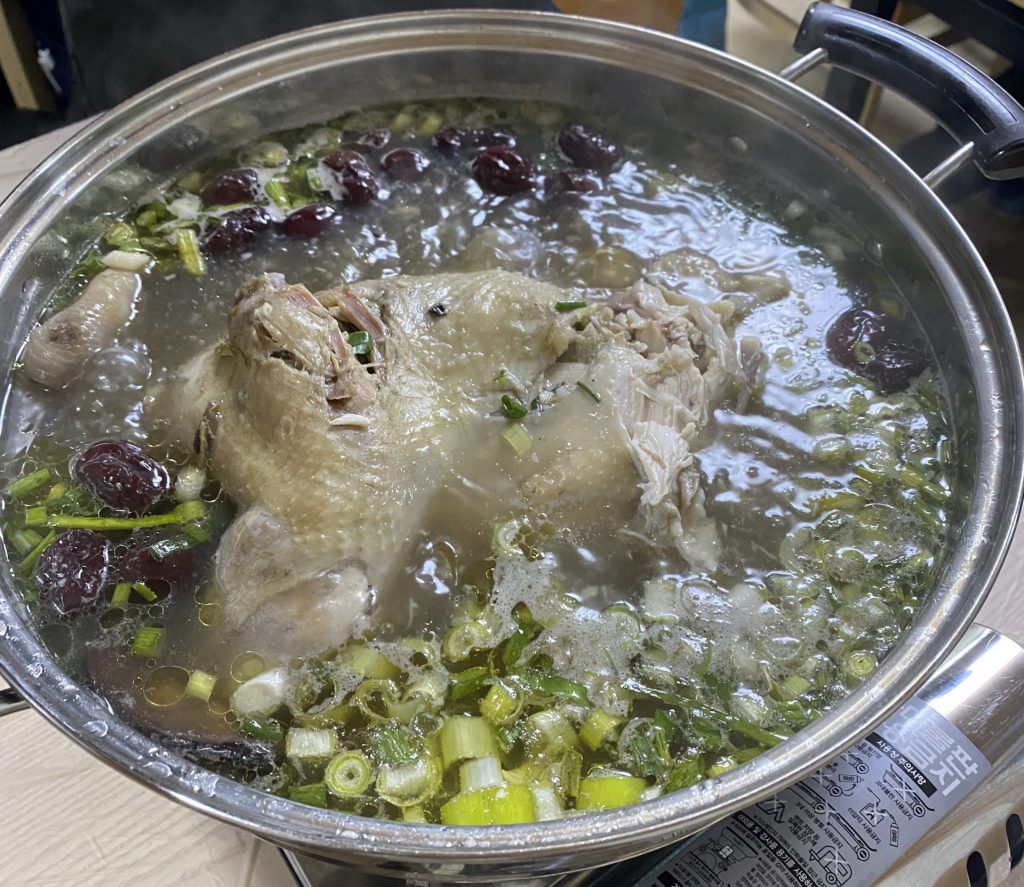

その後はカメラを持ったまま昼食に向かいます。道の駅近くの田んぼにシギやチドリがいるはずですが・・・いない。いれば食事前と食事後で2回撮影を試みる予定だったのですが食事後は中止にしました。お昼はフードコートで各自好きなお店で好きな物を食べていただきました。その後は宿に戻り約2時間の休憩でお昼寝をしてもらいます。

15時15分に夕方の撮影に出発です。ポイントに着いたらすぐ準備してヤンバルクイナを待つと、これまた時間通りに出てくれましたが、その後があまり出てくれません。

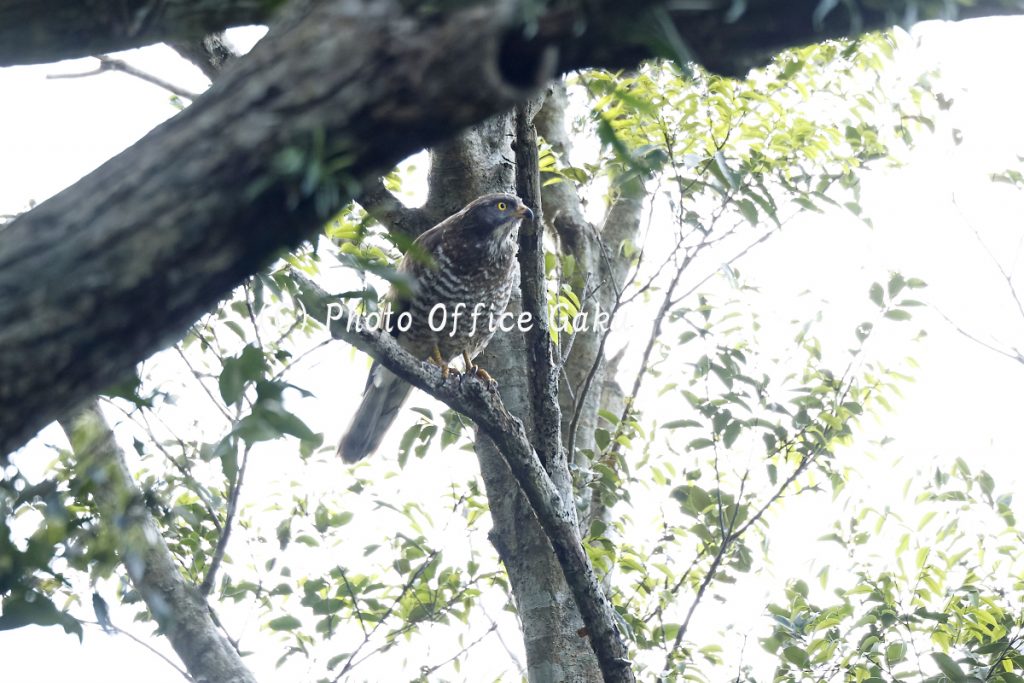

そうこうしているとノグチゲラが出ますが、枝が邪魔で撮れない!悔しい。参加者の方から猛禽類は何がいますか?と聞かれたので、基本ミサゴとリュウキュウツミだけどリュウキュウツミはかなり厳しいね。と話していると前方の木の枝に何かがとまりました。ヒヨドリかな?と思ったがシルエットがなんか不自然?双眼鏡で覗くと・・・リュウキュウツミのオス!真赤な目が熱い!みなさんに伝え、撮ってもらいました。これは超ラッキーでした。

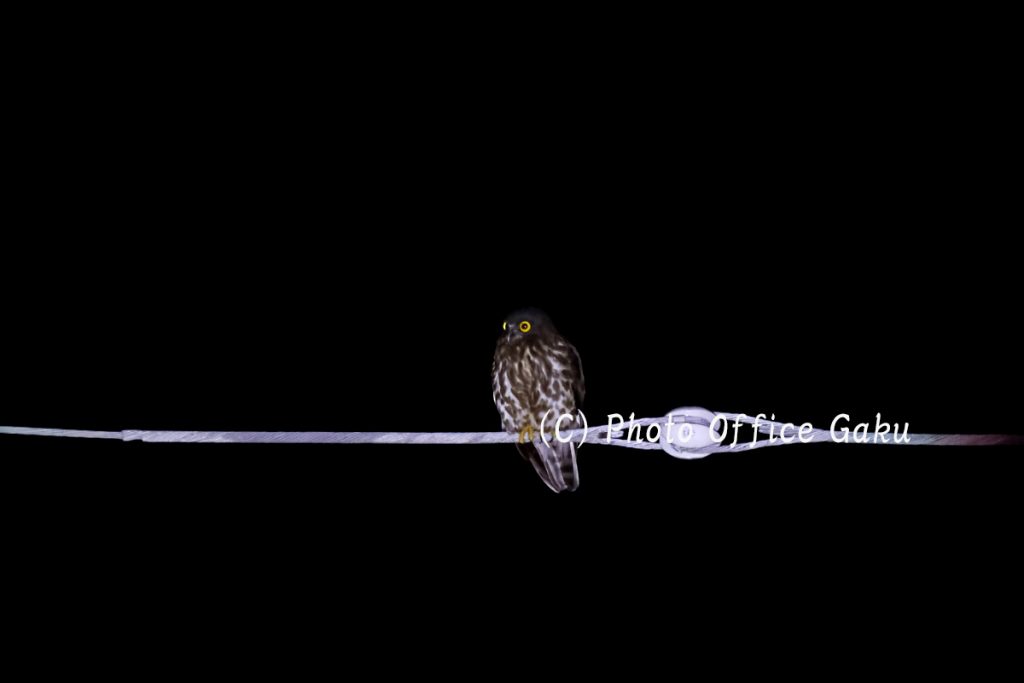

その後水場でヤンバルクイナを待ちますが結局出ませんでした。夕食を食べてすぐ夜間撮影に出発です。しかし・・・長い夜だった。いつもなら簡単に見つかるヤンバルクイナが0!折り返し地点から結構進んだ場所まで来ても0!私の焦りもピーク!そんななかでオリイオオコウモリが撮りたいというリクエストがあったので集落の公民館の近くで車から降りて探してみると・・・いた!リュウキュウオオコノハズクです!みなさんを呼び集めて「今からライトにリュウキュウオオコノハズクを入れるから、すぐ撮影をして!」伝えライトアップ。暗闇に浮かぶ茶色の塊、みなさん奇跡のリュウキュウオオコノハズクをゲットできました。

その後はオリイオオコウモリも撮影することができました。以前はリュウキュウオオコノハズクが繁殖をしていて比較的簡単に見られる場所でしたが営巣木が折れてからは確率が低かったのですがまさか当たるとは!その後はすぐに樹上で眠るヤンバルクイナを発見撮影することができました。

すごいのはこれからで約100m進んだ畑のフェンスにヤンバルクイナが眠っています。これも撮ってもらい「よかったね」と話しているとフエンス上で眠っているヤンバルクイナが次々見つかり合計4羽各50~100m間隔に停まっていました。

私も20年以上ヤンバルクイナに関わっていますが、これは初体験でした。場所が場所だけに初めの1羽以外は撮影せず通過しました。予定よりも1時間早い終了でしたがみなさん大満足をされていました。

3日目

この日も5時15分に出発してポイント近くで車のスライドドアを開けて、目隠し用のシートを張り一時的に「動くブラインド」にしてポイントで待ちます。待つ事10分、まだ暗い中さっそく1羽が出現します。しかしすぐにいなくなってしまいました。ポイントでアカヒゲが出てくれることを期待しましたが、声のみ。その後待ちくたびれていると、ヤンバルクイナは音もなく現れ撮影ができました。しかしあろうことかノグチゲラも同時出現でどちらを狙うかで車内はプチパニックでしたが、結局ノグチゲラが2羽で追いかけっこをしている事と逆光側にとまるので撮影には厳しかった。アカヒゲもさえずっているのですが出てくれないのが悔しい。

8時に切り上げ宿に戻り休憩を入れたのち、この日は沢沿いの遊歩道を歩きながらノグチゲラとアカヒゲを探します。以前ここでノグチゲラが30分毎に食べに来ていたハゼノキは周りの木々に隠されただけでなく、今年は裏年で実が成っていません。その後は川に向って歩きますが、河原に着くとアカヒゲのぐぜりとさえずりが。静かに近づくとオスがいました!振り向くと誰もいません、みなさん川を眺めたり写真を撮ってる!!!何とか声をかけて呼び寄せるも時すでに遅し・・・ブッシュの奥に消えて行った後でした。悔しい。その後は来た道を戻りながら探しますが何もいません、せめてリュウキュウヤマガメは見たかったな。一旦食事に向かいますが、その前に昨日の田んぼへ。車を停めてスライドドアを開けた瞬間、レンガ色の鳥が飛び去ります・・・リュウキュウヨシゴイのオスです・・・やられた。田んぼにはセイタカシギ、ウズラシギ、タカブシギ、ヒバリシギが見えますが遠い。一旦食事に向かいあとからリベンジすることに。しかし食後は鳥たちがもっと遠く、セイタカシギ以外は見つからず断念。ゆっくりしている余裕はないのです、翌日の朝食を買って宿に戻りお昼寝タイムをとらなければ。

15時15分に夕方の部へ出発です。ヤンバルクイナは時間通りに出てくれるのですが、今年は地域のお祭りと旧盆が重なっているため人が多く、そのせいかヤンバルクイナも落ち着かないようですが、合計3回の出現でみなさん余裕をぶっこいた撮影をされていました(笑)

本日、夕食後は何もないのでみなさん、ゆっくりと休んでいただきました。

4日目 最終日

この日も星の煌めく5時15分に出発してポイント近くで車のスライドドアを開けて、目隠し用のシートを張り一時的に「動くブラインド」にしてポイントで待ちます。道路を通過するペアや鳴き交わすヤンバルクイナの声は響き渡るが出ない!ちょっと心配になって来ると出てきました!驚いたのはずっとエサを探し、食べながらゆっくり移動をしてくれる。なんとなんと10分以上姿を出したままだった。毎回行動が変わるのには驚かされるし、この1回の出現でしっかりと撮れたようでよかった!その後はまた何も出ない時間が過ぎて行く・・・。と参加者から出た!という声と「キョッ!」という声と黒っぽい鳥が目の前の樹に飛び込んできた、ノグチゲラだ!どうして一緒に出るのか!!!もう車内はプチパニック。ほとんど方がノグチゲラにシフトすると何とか枝が被らない場所へ移動してくれたことで撮影ができたと興奮をされていましたが、ヤンバルクイナはまだいます。いるからには撮らねばならない。この時も10分以上私たちの視界にいてくれたのでしっかりと撮影ができました。時計を見ると7時30分。8時までやる予定でしたが最終日で荷物のパッキングもあるので15分早く切り上げる事にしました。さて空港近くの三角池で最終決戦のはずが・・・潮が引きすぎていてクロツラヘラサギは不在。しかし反対の水路側にはアカアシシギ、アオアシシギ、キアシシギ、コチドリ、チュウシャクシギがいたので、それらを撮影して空港に向かい解散となりました。ご参加していただいたみなさまお疲れさまでした!

今回もヤンバルクイナとの遭遇&撮影ができただけでなく、リュウキュウツミ、ノグチゲラとオオコノハズクのサービスもありとても良かったのではないかと感じました。アカヒゲはメスでしたが、しっかりと撮れたし、リュウキュウキビタキの幼鳥というレアな撮影もできたので120点と言っていいでしょう!残念だったのがリュウキュウコノハズクしたがそれはまたの機会に!

撮影できた

ミサゴ・リュウキュウツミ・ヤンバルクイナ・コチドリ・アカアシシギ・アオアシシギ・タカブシギ・イソシギ・セイタカシギ・リュウキュウオオコノハズク・ノグチゲラ・リュウキュウツバメ・リュウキュウヒヨドリ・ホントウアカヒゲ・ヤマガラ・オキナワシジュウカラ・リュウキュウメジロ・オキナワキノボリトカゲ・ヤンバルヤマナメクジ・オリイオオコウモリ

見られた&声が聞かれた

リュウキュウヨシゴイ・ダイサギ・クロサギ・アオサギ・バン・ヒバリシギ・チュウシャクシギ・カラスバト・リュウキュウキジバト・ズアカアオバト・リュウキュウコノハズク・リュウキュウアカショウビン・カワセミ・リュウキュウコゲラ・ツバメ・リュウキュウサンショウクイ・リュウキュウヒヨドリ・イソヒヨドリ・ウグイス・リュウキュウサンコウチョウ・スズメ・リュウキュウハシブトガラス