5月3日:初日 / Report by 五百澤日丸

今年も韓国離島ツアーがやってきました。このところのツアーは天候に恵まれないこともあり、不安な気持ちもありましたが、多くの鳥たちに会えることを期待しつつ仁川国際空港へ向かいました。

関空組は私一人なので参加者の皆さんとは仁川で顔合わせです。仁川に到着するとあいにく雨。午後からの回復予報を期待しつつ、中部からご参加の方々と合流し談笑していると、成田便が遅延との一報が。現地添乗の朴さんといつものドライバーさんとも合流し、ファストフード店でしばし待機。13時過ぎに成田組の方たちが到着する頃にはすっかり雨も上がっていました。これは幸先が良いぞ。皆さん機内食が出ていたので昼食はパスし、ホテルに向かい、荷物を置いて早々に探鳥に出かけました。

まずはいつものクロツラヘラサギの繁殖する場所へ。調整池のど真ん中の人工島でクロツラヘラサギとモンゴルセグロカモメが繁殖しています。例年ならこの時期は両種とも可愛いヒナの姿が見られるのですが、今年はまだ抱卵中のようです。気温の低い日が続いたからかもしれません。そこではアカツクシガモ、セイタカシギ、コガモに混じるシマアジなども観察。定番のダルマエナガはなかなか手ごわくて写真が難しそうです。

その後、クロツラヘラサギが至近距離で見られる湿地公園へ移動。お約束どおり、本種が近い。散歩の人が通るすぐ横で採餌していて、スマホでも撮影できそうです。セイタカシギもすぐ近くにいます。1枚の田んぼにバンが10羽もいる場所があり、デイスプレイや争いなどいろいろな行動が見られて楽しめました。他にはアカハラツバメ、ヒバリシギ、タカブシギなどが見られました。

初日最後の探鳥は干潟で。以前、ホウロクシギなどが数百いた場所ですが、干潮のタイミングだったようで、多くのシギチは遠くで蠢いていました。それでもダイゼン、オオソリハシシギ、ダイシャクシギ、ホウロクシギなどはそこそこの距離で観察ができ、特にズグロカモメの夏羽がひっきりなしに目の前を飛び回り、干潟でシャコの仲間などを捕って食べる場面もありました。気温が低いうえ、風が強く、寒くなってきたので長居はせず本日の探鳥を終了。

夕食はいつもの店でサムギョプサルです。明日は皆さんと渡島できることを願って美味しくいただきました。

この日確認した鳥:56種

5月4日:2日目 / Report by 大西敏一

朝起きて、真っ先に空と風を確認した。快晴でほぼ無風。これなら船は出そうです。ホッと胸をなで下ろしながら、ホテルの朝食会場へ行くと、皆さん、すでに朝食バイキングへと集まっておられました。出航が9時なので、朝食は6時30分からです。今日は離島に渡ることが最優先のため、早朝の探鳥はご遠慮いただきました。朝食後、専用車にてフェリーターミナルへと向かいます。

韓国も連休2日目となっているので、道路もやや混んでいます。ターミナルの駐車場も満車で入れません。外で下ろしてもらい荷物を持って乗り場へと向かいます。中に入るとものすごい混雑ぶりで、座る場所もありません。たくさんある離島の船乗り場なので、みんながみんな、同じ離島ではないので、心配はありませんが、それでも満席とのことでした。8時40分、乗船し指定席に座ります。9時に出港すると鏡のような海面を滑るように走ります。船酔い止めはいつも飲みますが、この日は飲まなくても大丈夫そうでした。黄海は海鳥がいつも少なく、ずっと探していてもほとんどいなくて疲れるだけで後悔します。モンゴルセグロカモメとウミネコ、カワウ(亜種が気になるところです)、ウミウ程度で、参加者の中でヒメウも確認されました。12時30分、目的の離島に無事に到着しました。これで一安心です。今回の宿は以前もお世話になってペンションで、そちらの迎えのバスに乗り込んで、まずは宿に入ります。荷物を置いたら昼食会場へ行って腹ごしらえです。

13時30分、昼食後、宿に戻りひと休憩して観察機材を各自準備していよいよ探鳥の開始です。宿の周りには林、荒れ地、農耕地があり、集合中、宿の木にとまっているシベリアムクドリ、キマユムシクイ、バフマユムシクイ、ヤナギムシクイと次々と鳥たちが出てきます。始めから渡りパワー?全開で参加者もガイドもどうして良いのかわからなくなるような嬉しい悲鳴が続きました。

まずは宿の前の荒れ地を見ながら舗装道路をゆっくりと進みます。足下から次々と小鳥たちが現れては藪に入ります。地面で草本の種子を一生懸命についばんでいます。シベリアアオジ、コホオアカが中心で、キマユホオジロ、シマノジコ、シマアオジなどなど。その数は日本の離島の比ではありません。シベリアアオジやコホオアカなど各1,000羽は楽にいる感じだし、シベリアムクドリも200羽程度の群れでいます。チョウセンメジロも20羽程度の群れが飛んできて目の前の桜の低木に入り、一気に盛り上がりました。空を見ると、ハチクマとサシバが結構な柱を作り、東から西へと渡っていきます。その中にアカハラダカやアカアシチョウゲンボウの姿も確認できました。大西さんがノゴマやアカモズを説明していると、こちらでアリスイやハリオシギなど出て、どこを見たら良いのかわからなくなるほどでした。

こうしてあまり歩く前に時間は過ぎていき、あっという間に夕方になってしまいました。終了間際、チャキンチョウが1羽飛んでいく姿を見ましたが、去った方向を探しても見つからず・・・。日没は日本より西にあるだけ(時差はない)、まだまだ明るかったのですが、18時30分に夕食の時間となり、本日はここで、終了です。

この日確認した鳥:106種

5月5日:3日目 / Report by 五百澤日丸

後述しますが本日は渡りが大爆発した一日でした。いつどこを見ても鳥がいる状況で長年韓国に来ていますがなかなかお目にかかれない、素晴らしい鳥見の一日でした。

今日は島に一日滞在して探鳥ができる日です。朝5時半に探鳥へ出発。空は昨日とうって変わり曇天で霧も出ています。このような天気の時は渡り鳥たちが島に降りてくる可能性が高く、ときに大当たりになることがあるのです。昨日のコースを逆に辿りながら回ってみることに。いきなり道端からハリオシギが飛び出し、コイカルやサンショウクイが群れで飛びます。ツツドリ、カラアカハラ、キマユムシクイなどがよく囀っています。オウチュウは複数で出現。昨日五百澤さんが見たチャキンチョウ目当てに定点観察をしているとマミジロキビタキの雄が現れ、端ではムジセッカが囀り始めました。上空を見上げるとマミチャジナイとカラアカハラの大群が何度も渡っていきます。明らかに小鳥類が増えてきている感じです。水田地帯に抜ける途中でシロハラクイナやシマノジコを確認。まだ水が張っていない田んぼでは、ツメナガセキレイ3亜種、アカガシラサギ、シマアオジなどをじっくりと観察しました。朝探だけで61種を観察。

朝食のメインはカレイの煮つけ。ゆっくりと食事をしたあと9時半から探鳥を再開。宿前の電線にはシベリアムクドリが飛来し、桜にはアカマシコの群れも現れたので皆さんで観察。宿前の空き地を歩くとマミジロタヒバリやジシギが飛び出します。綺麗なノゴマの雄の姿も。ツメナガセキレイやホオジロハクセキレイを見ているとケリが1羽佇んでいます。本種は離島でたまに見られる珍鳥です。ムクドリ類の声がするので見ると数十羽の群れが飛んできて木に止まりました。なんとほとんどがシベリアムクドリ!カラムクドリも混ざっています。さながらシベリアムクドリがなる木には皆さん大興奮。遠くの電線にも群れが止まっています。

その後、カラアカモズやマミジロキビタキなどを見たあと、海岸でしばしカモメウォッチング。ウミネコが多く、モンゴルセグロカモメの姿もちらほら。ひときわ背中の色が濃い個体がいたので見ると足の色が黄色い。ホイグリンカモメかと思いましたが、そこまで背中が濃くないのでtaimyrensisタイプでしょう。成鳥の初列風切はすべて換羽している点もモンゴルセグロカモメと違うポイントです。ここではミヤコドリやタイワンハクセキレイなども近くで観察しました。海岸横の小さな公園もポイントです。草地にはシマアオジやキマユホオジロ、コホオアカなどがいます。コイカルの声のする方を見ると数十羽木に群がっています。シベリアムクドリやシロガシラも羽繕いをしています。どうもそばに水たまりがあり、そこで水浴びしたものが木に移って休んでいるようでした。結局、午前中だけで103種を観察しました。

昼食は豆腐チゲ。スープがとても美味しい。朴さんのコーディネイトで辛いのが苦手な方も安心して美味しい韓国料理が食べられるのもこのツアーの良いところです。食事を終えて店を出ると近く木にマミジロキビタキが止まっています。と、「クロウタドリ!」と五百澤さん。見ると目の前の畑に雄がいます。コウライウグイスも数羽飛んできます。少しも気が抜けないのが離島の渡りです。宿に戻り、バスから降りると今度はブッポウソウが10数羽飛来して木に止まりました。私は宿にカメラを置いて食事に出ましたが、私がカメラを持っていないと必ず何かが出るジンクスは健在で、皆さんに「今後はカメラ無しでお願いします」と言われ大爆笑でした。

少しの休憩を挟み、14時から探鳥スタートです。オジロビタキが宿裏にいたようでお客さんが綺麗な雄を撮影されていました。宿前の電線には奇麗なシベリアムクドリの雄が止まっています。午後は少し遠出をして以前のツアーで色々と見られた島の南部の集落を目指すことに。しかし現地に着いて驚きました。ここ数年の間に風景が変貌しており、良かったポイントは軍施設のフェンスで仕切られていたり、農地には住宅がいくつも建っていて探鳥ポイントが無くなっていました。これは島だけのことではなく、本土側でも様々な理由で探鳥ポイントが失われているのはとても残念なことです。

早々にその場を離れ、ある程度戻った位置から徒歩で水田地帯を進みながら宿まで戻るコースに変更。幸い今回は鳥影が濃いので歩きながらじっくり探す方が色々と見られそうです。途中、軍人さんから職務質問を受けるハプニングを挟みながら探鳥が進みます。キマユムシクイやマミジロキビタキが増えていて、後者を撮りたかった方も無事カメラに収められたようです。畑と隣接するブッシュにイワミセキレイが出現。皆さん色めき立ちます。独特の声も聴かれました。ここではオジロビタキやアムールムシクイ、シマノジコ、シロハラホオジロ、アカガシラサギなども見られました。

ふと空を見上げると断続的にブッポウソウの群れが飛んでいきます。一体、何羽通過して行くのでしょうか。水田地帯を歩くとアカガシラサギが何度か出現。田植え前の田んぼではシマアオジの雄やハリオシギ、ツメナガセキレイ3亜種などを観察。シベリアアオジやコホオアカはどこにでもいます。昨日のチャキンチョウポイントで定点観察をしているとブッポウソウとコウライウグイスの群れが飛来し、木に止まったのを皆さんとじっくり観察。宿には18時過ぎに戻りましたが、再びブッポウソウの群れが。数えると70羽以上。コウライウグイスもわらわら飛んでいきます。今日一日でブッポウソウはゆうに300羽以上は見られたし、シベリアムクドリに至っては一生分見たような感じでした。

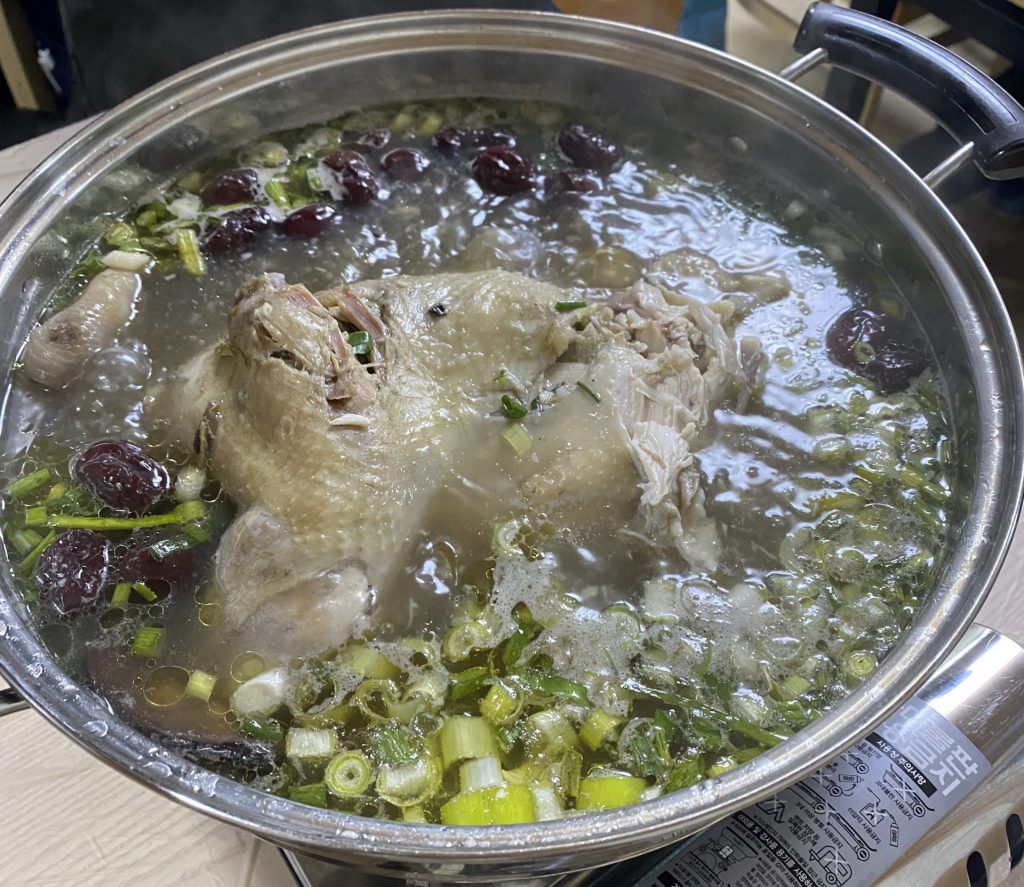

本日の夕食はペクスクという地鶏を使った鍋です。参鶏湯のようにナツメグなど漢方的なものやコウタケなどが入っていて美味しい。今日のような鳥だらけの島にはずっと居たいですねと皆さんと乾杯。食事が終わり店を出ると遠くコノハズクが鳴いていました。

この日確認した鳥:116種

後編に続く………