ノビタキ Siberian Stonechat ,

ラッコ Sea otter ,

エゾシカ Yezo deer ,

ケイマフリ Spectacled Guillemot ,

GJHK68 ,

ウトウ Rhinoceros Auklet ,

エトピリカ Tufted Puffin ,

チシマウガラス Red-faced Cormorant ,

ベニマシコ Long-tailed Rosefinch ,

タンチョウ Japanese crane ,

オジロワシ White-tailed eagle ,

ゴマフアザラシ ,

アマツバメ Pacific Swift ,

エゾセンニュウ ,

シマフクロウ Ketupa blakistoni ,

オオセグロカモメ ,

シマセンニュウ Middendorff's grasshopper warbler

前半の根室地域では奇跡的な晴れが続き、後半も雨の予報が曇りになり結果的には1日中雨待機をすることなく、ほぼ予定通りに進めることができました。今年はシャチがものすごい当たり年で、2日ともたくさんの群れに当たり観察と撮影を楽しみました。昨年は繁殖をしていなかったシマフクロウも今年は繁殖をしてくれたおかげで2日とも観察と撮影ができました。

アマツバメ

アマツバメ

初日

中標津空港で飛行機の到着を待っていると突然の大雨が!すぐ止んではまた降るを数回繰り返しちょっぴり不安になる。時間通りみなさんが到着したので専用車に乗って霧多布岬を目指すと?どんどん空が明るくなり、到着をするとすでに青空が広がっています。下見の時はラッコたちが遠くて心配をしましたが、(以前ドローンで追いかけまわした輩がいて近くに来なくなってしまったとのことだった。)この日は南風が強かったせいもありラッコたちが崖下にいてくれて助かりました。子供も俯瞰なのでしっかりと確認できるし、撮影もできました!

ラッコ

ラッコ

オオセグロカモメ

オオセグロカモメ

根室の宿に向かう道中はタンチョウが見られる海岸沿いの牧場を流しながら探しますが、遠くに白い点で見られるペア以外には見つけることができませんでした、残念。宿に着いて周辺でオジロワシやタンチョウを探しますが見当たりません。それよりも困ったことが発生!あれほど霧多布岬では強風だったのにここは無風で温かい・・・となるとヌカカが大量にまとわりつきます。参加者のみなさんにはとにかく肌の露出を控えてもらうようにお願いしました。食後は美しい夕陽が沈むのを食堂の窓から眺めて終了となりました。そう、ヌカカがすごくて外に出られなかったのです。

2日目

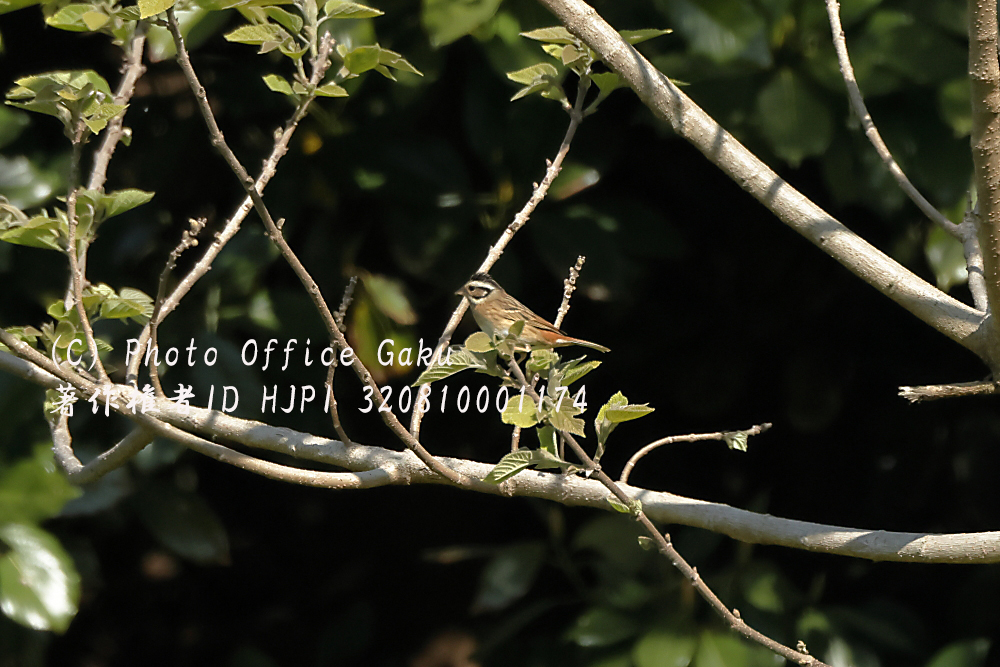

予定では有志だけで早朝5時から撮影を予定していましたが、宿のオーナーから「最近宿の近くにクマが出るから気をつけてね。」と言われたので急遽1時間遅くして6時からにしました。結構風が強く、今日のクルーズは中止にならないかを心配しながらの撮影になりました。電話がかかって来なければ催行なので胸の携帯が気になって仕方ありません。そんな私の思いと裏腹に意外と小鳥たちの出が良く、ノビタキ・カッコウ・ツツドリ・シマセンニュウ・コヨシキリが出てくれます。

ノビタキのペア

ノビタキのペア

声はすれども姿の見えないエゾセンニュウとマキノセンニュウは相変わらず腹立たしい存在です。一つ悔しかったのがベニマシコのペアが出たのですが場所が悪い&遠かった!みなさんにはもっと近くで、もっとしっかり見ていただきたかったのだ。7時に食事をして8時45分の出発時間まで自由行動にしました。宿前でオジロワシのペアが近くを飛んでくれたり、エゾシカが風連湖を渡る姿も撮影ができました。

ベニマシコ

ベニマシコ

オジロワシ

オジロワシ

エゾシカ

エゾシカ

ドキドキだった落石クルーズは、風は強めですが予定通り満載での出航となりました。しかし波というか、うねりが結構あり撮影には厳しい状況です。できるだけ1/2000秒以上、AFフレームは中央+面で捉えるものに設定をしてもらいます。また波と波の間に鳥が入ってしまったら一旦AFを止めて再び姿が見えた時にAFでピントを合せて高速連写をするように伝えました。またシャッターを切る前から記録をできる機能があるカメラはその設定にしてもらいました。出航してすぐにウトウが出ますが、すぐ潜る!のが腹立たしい、もう少し波が穏やかならしっかりと撮れるのにとストレスが溜まります。

島に近づくとウトウと入れ替わるようにケイマフリが増えて来ます。波に翻弄されながらもみなさん必死に撮影します。赤い足が特徴なので飛び立つ時海面を走る姿を狙って~!叫ぶのが精いっぱい。あとはみなさんの腕に期待です。

ウトウ

ウトウ

ケイマフリ

ケイマフリ

そして後ろ姿で気がつかなかったが、波の上にぷかぷかと漂っている鳥がいた。ウトウとばかり思いこんでいたら・・・近づくとエトピリカの若鳥とわかり船上は大興奮!ミラーレス機ばかりなので音はしないのですが、みなさん相当シャッターを切ってるはずです。(笑)

エトピリカの若鳥

エトピリカの若鳥

その後はエトピリカがよく見られるポイントで待っていますが見当たりません。そんな時遠くに白い物体が?双眼鏡で見ると見えない?揺れる船上でその周辺を双眼鏡でガン見していると再び波の上に白い物体!間違いなくエトピリカの成鳥です。船を向けようとすると飛び立ち、周囲を飛び回った後に着水しました。すぐにでも行きたい気持ちを抑えて、少し時間を置いてから向かうと、かなり近くまで寄ることができました。もう船上は静かなる炎が立ち上っているのが見えるくらいです(笑)

エトピリカ飛び立ち

エトピリカ飛び立ち

そろそろみなさん十分撮影ができたでしょうと船長が船を方向転換させようとした時です。向こうから近づいてくれたのか?それとも引き波で寄せられたのか?かなり近くでまで寄ってきます。最後は水面を走り飛び立つところまで撮れました。いやぁ~良かった!その後はラッコの群れとアザラシを観察して、もう一つの目玉のチシマウガラスの繁殖場所へ。こちらは繁殖に影響が出るといけないので短時間だけでしたが、しっかりと撮影することができました!

ラッコ

ラッコ

チシマウガラス

チシマウガラス

下船後は食事に向かいましたが、意外にも私たちが来る前にお客さんが多く入ってしまったせいで注文から料理が出て来るまでに時間がかかってしまった。これは想定外でした。料理はおいしかったのですが、後のスケジュールを考えるとちょっとドキドキ。そのくせここは絶品のソフトクリームがあるのでそれは外せない。みなさんにも勧めると全員購入してしっかりと濃厚な味を堪能されていました。予定していた1ヵ所は下見ではあまり良くなかったので、時間をかけるのはどうかと考えパスしました。移動途中に途中タンチョウのペアがいい場所にいたので車から降りてしっかりと撮影してもらいました。

タンチョウのペア

タンチョウのペア

野付半島に入る前にショウドウツバメのコロニーを見られるポイントで30分だけ撮影をしてもらいました。野付半島に入りますが時間的に小鳥はあまり姿が見られません。大型の生き物を探すことにします。野付半島のナラワラ近くでキタキツネの親子がいたので狙いましたが、手前の草が邪魔で難しい!時間も押してきたので先端部分に向けタンチョウを探しますが見当たりません・・・仕方がないのでエゾシカの群れを探しますが・・・これまた大きな群れが見当たらない。ふと海上方面から大きな鳥の群れが飛んできた?なんと7羽のタンチョウが私たちのいる場所の奥に降り立ちました。距離もあるので車から降りてセンダイハギの黄色のお花が入る場所へ移動して撮影をしてもらいました。そこから双眼鏡で見回してもやはりエゾシカの群れが確認できなかったため引き返すことにしました。途中コムクドリが水浴びや水飲みをするポイントで待つ事にしたのですが、電線にとまっていたコムクドリが水を飲まずに電線から林の中に消えて行ってしまった。ねぐら入りのようです。こうなったらもう一度キタキツネの親子のリベンジです。しかしなかなかいいシーンを撮ることができず終了となりました。

3日目

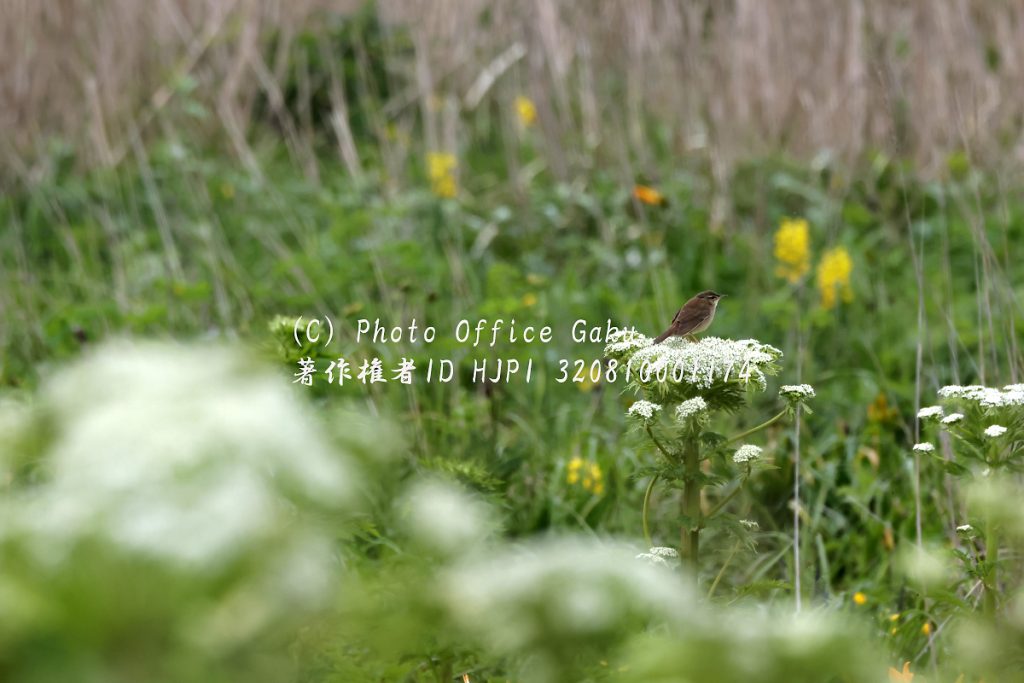

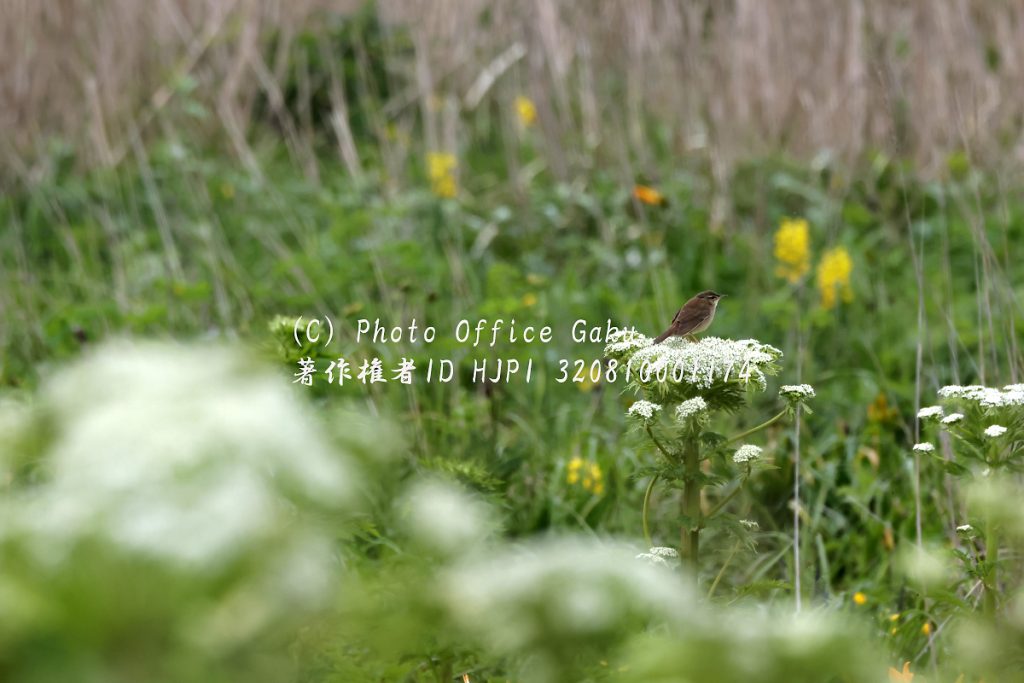

5時にコンビニで朝食を買って野付半島へ向かいます。今回のメインは草原性の小鳥たち。下見では出まくりで簡単に撮れたコヨシキリが遠い!シマセンニュウとノビタキはしっかりと撮影もできた。カッコウは、声はすれども姿は見えず、こちらは残念。やはり早朝は定点をすると撮影がしやすい。

シマセンニュウ

シマセンニュウ

その後、移動をしてキタキツネポイントに行きますが見つけられませんので先に向かいます。ナラワラに霧が出ているとアオサギがいるだけでも雰囲気のある写真が撮れるのに・・・見当たりません、残念。コムクドリの水場はやはり今年も漁師さんが網を洗うためにポンプ車を入れていて撮影ができなくなっていた、これまた残念。昨日タンチョウが7羽いた場所は1羽だけ。いつもはこの周辺のセンダイハギのお花畑にたむろしているエゾシカたちがいない。エゾシカたちを探しながら先端方向(竜神岬灯台)をゆっくりと生き物を探しながら進めると、エゾシカの親子がいたので車内から撮影をしてもらう。十分撮影ができたようなので竜神埼灯台の駐車場へ車を停める。ここのトイレが生きていればいいなぁと思って扉を開けると使えるようなのでトイレ休憩にしました。ここからは遊歩道を歩いて撮影です。まずここで見てもらいたかったのは10年以上使っていると思われるオジロワシの巣です。かなり遠いのにその存在感はハンパない!

その後少しずつ移動を繰り返しながら定点をすることにしました。タンチョウのペアやアオサギの群れを撮影しているとシマセンニュウ・ノビタキ・オオジュリン・オオジシギ・シマセンニュウも撮影できました。

エゾセンニュウ

エゾセンニュウ

移動をしてきたエゾシカの群れを撮っているとカッコウが3羽で喧嘩をしているのか?飛び回ってくれたおかげで飛翔姿を撮影することができました。その後はネイチャーセンターで30分休憩したのち生き物探しをして撮影を楽しみ、11時にコンビニでお弁当を買って尾岱沼へ向かいます。時間が早いので昨日のリベンジを兼ねてショウドウツバメを狙っていると?何かムシクイがいる?どうやら近くで巣を造っているようでヒナにエサをせっせと運んでいます。エゾムシクイかなぁと悩んでいる時にさえずってくれて一件落着。その後は案内所で各自お弁当を食べていただき13時からのクルーズを開始します。過去2回波が高くて中止になっていたため私自身も初体験です。期待はアビ類とカマイルカです。しかし天気はいいのですが、生き物が出ない。外洋に近づくとウトウやハシボソミズナギドリがちらほら出るくらい。どうにかこうにかミツユビカモメが飛翔しているのを見つけ撮影ができました。しかし外洋に出ても生き物が全然見つかりません。国後島近くまで(国境線)行きますが・・・ダメです。最後は野付半島に船をつけてお散歩時間を作ってくれましたが・・・。港に戻る時にようやく1頭のゴマフアザラシが出てくれたのが慰めか・・・。その後は羅臼を目指します。

ゴマフアザラシ

ゴマフアザラシ

17時30分に食事をはじめ、19時にシマフクロウの撮影に出ます。参加者の2名は「今日はゆっくりしたい」という事でこの日は私を含め4名で現場に向かいました。20時過ぎにオスが鳴き出し期待が高まると30分後メスが来て3尾魚を食べてからヒナに与えるため1尾をくわえて飛び去りました。まだオスが来ていないので待っていると・・・来てくれたのですが、暗い場所に降りてオショロコマを捕らえると足に持って行ってしまいました。約30分後再びオスが来たのですがこれまた暗い場所でオショロコマを獲って飛び去ってしまいました。「参加者から撮れたから終わっていいよ」と言われたので1時間早い22時に終了となりました。

シマフクロウのメス

シマフクロウのメス

この記事を書いた人

戸塚 学 とつか がく

高校3年生の時写真に興味を持ち、幼少の頃から好きだった自然風景や野生の生き物を被写体として撮影をする。20歳の時、アカゲラを偶然撮影できたことから、野鳥の撮影にのめり込み、「きれい、かわいい」だけでなく、“生きものの体温、ニオイ”を感じられる写真を撮ることが究極の目標。野鳥を中心としたネイチャー系フォトグラファーを目指す。作品は雑誌、機関紙、書籍、カレンダー、コマーシャルなどにに多数発表。

●日本野鳥の会会員 ●西三河野鳥の会会員 ●SSP 日本自然科学写真協会会員

とコホオアカ 撮影・大林修文-1024x682.jpg)

オオアカゲラ 撮影・K.I.jpeg)

コゲラ 撮影・高橋浩.jpeg)

アカヒゲ 撮影・高橋浩.jpeg)