知られざるアフリカの角 エリトリア

- エリトリア

2025.11.17 update

国土は小さいながらも、アフリカ大陸一つ分と言える多様な地形と気候を持つエリトリア。イタリア植民地時代の町並みを残す首都アスマラ、月曜市の開かれるケレン、紅海に面し、かつて古代ギリシャやエジプトとの交易で栄えたマッサワなど、エリトリアの主要なみどころを巡ります。

Day1 日本 → アスマラ

トルコのイスタンブールを経由し、夜、エリトリアの首都アスマラに到着。

Day2 アスマラ→ケレン→アスマラ

ケレンの月曜市へ往復観光。

アスマラから北西にバスで2時間半、アンセバ地方の中心都市ケレンはラクダのキャラバン隊や、トルコ様式のモスクも見られ、住民はターバンやカフタンで装い、中東のような雰囲気が漂います。

ケレンの月曜市は、毎週月曜日に開かれ、遠方の村々から3~4日もかけて100頭ものラクダが集まってきます。ラクダと共に、ヤギやヒツジ、コブウシも売られていました。野菜や日用品の露店も並びます。

活気あふれるケレンの月曜市

コブウシも取引される

その後、大きなバオバブの木の幹の中に聖マリアが祀られているマリアム・デ・アリットを見学しアスマラへ戻ります。

マリアム・デ・アリット

木の幹の中に聖マリアが祀られている

Day3

終日アスマラの市内を巡ります。

アスマラは古来より商業の中心地として栄え、1890年にイタリアの植民地となった際には「第二のローマ」として大規模な都市開発が行われました。イタリアの文化遺産とアフリカの風土が溶け合った独特の魅力を持ちます。

・聖マリア・コプト大聖堂

1938年に建てられたエリトリアとヨーロッパが見事に融合した教会。聖母マリアを祭ったエリトリア正教教会で正面の壁画が特に有名です。

聖マリア・コプト大聖堂

・メデルバル

大聖堂から数百メートル北へ足を伸ばすと、メデルバルと呼ばれるリサイクル市場があります。廃材利用によって、あらゆる金属製品が作られています。スパイスや雑貨屋さんもあり、雑然とした中に人々の活気に満ちた生活をのぞくことができました。

リサイクルメタルで作られたお墓用の十字架

・旧エリトリア人市場

続いてスークと呼ばれるメイン・マーケットへ。果物や野菜、骨董品、土産物などあらゆるものが集まっています。

メイン・マーケット

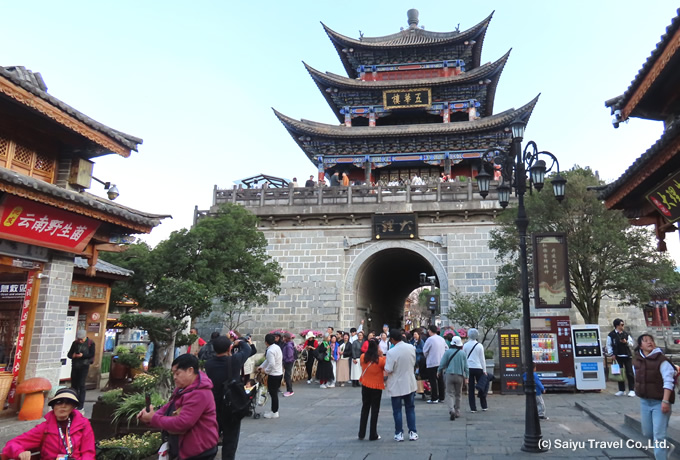

・世界遺産アスマラ・モダニズムの建築群

1935年以降、アスマラでは、当時のイタリア合理主義の手法を応用した大規模な建設計画が実施され、政府庁舎、住宅および商業ビル、教会、モスク、シナゴーグ、映画館、ホテルなどが建てられました。アスマラの都市構造は、20世紀初頭のモダニズム都市計画をアフリカの文脈に適用した優れた事例として高く評価されています。

アスマラの顔ともなっているシネマ・インペロ 建物正面の文字が印象的

旧エリトリア・ファシスト党本部 「F」の文字が横になっているデザイン

・戦車の墓場

市街地から約2km離れた旧米軍カニュー通信基地跡の近くにある通称「戦車の墓場」は、旧ソ連製や米国製の戦車・軍用車両・対空砲などが積み重ねられています。これらはエリトリア軍が捕獲したものや、エチオピア軍が撤退時に残したもので、独立戦争の激しさを物語っています。

夕食では、コーヒーセレモニーの実演を見学しました。

戦車の墓場

コーヒーセレモニーの実演

Day4

紅海沿岸の港町マッサワヘと向かいます。くねくねと山道を下り、115kmの道のりです。

紅海に浮かぶダラク諸島の小島にボートで向かいます。ダラク諸島は126の島を持つ群島で、テイグレ、アファ、ダヒリク等を話す人々が住み、昔ながらの漁業や真珠漁、ヤギ・ラクダ飼育などで暮しています。

ボートに乗ってダラク諸島へ

若者たちで賑わうビーチ沿い

その後、かつてエチオピアのハイレ・セラシニ皇帝が使用していた王宮跡を見学。1980年代のエチオピア共産党政権とエリトリア人民解放戦線の戦闘の際に、宮殿は爆破されてしまいました。現在も廃墟のまま保存されています。

王宮跡

夕食はインド式タンドールで焼いたパンと海魚のグリルをいただきました。

海魚のグリル

Day5

エリトリア滞在最終日。

午前中、紅海沿いにあった古代都市、アドゥリス遺跡を見学します。ドムト王国とアクスム王国の一部であると考えられている商業都市で、ギリシャとビザンチン帝国とも交易を行っていたといわれています。

旧イタリア銀行、マッサワ戦戦没者追悼公園に立ち寄り、アスマラへ戻ります。深夜の便でイスタンブールへ。

古代アクスム王国の交易都市だったアドゥリス遺跡

ズラ村井戸 オスマントルコ時代に造られた井戸が現在も使われています。

Day6、Day7

航空機を乗り換えて帰国の途につきます。みなさま、お疲れ様でした!