歴史の古道を行くロングトレイル -萩往還-

- 日本

2021.01.25 update

江戸時代、毛利氏が江戸への参勤交代の御成道として開いた古道、萩往還を完歩して来ました。歴史の古道と聞くとお堅いイメージになってしまいますが、瀬戸内海から日本海まで、山深い中国山地を越えて山口県を縦断する全長53km(ツアーでは更に萩城跡までを含む55km)のロングトレイルで、大きな達成感を得ることができました。

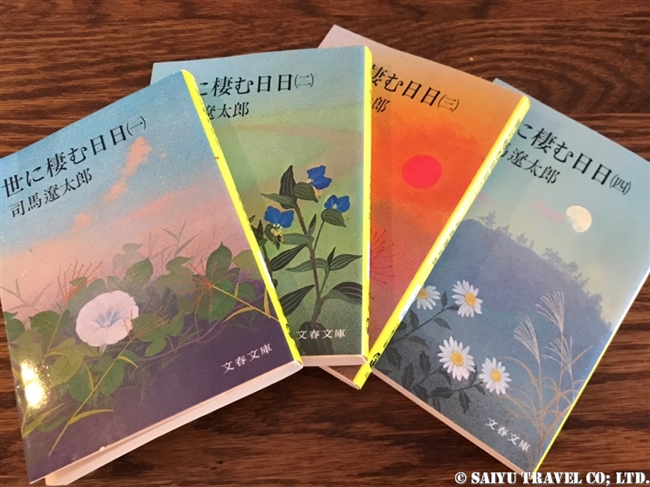

歴史に興味が無くても存分に楽しめますが、歴史の知識、特に幕末の長州藩について多少知っておくと、同じ景色がより彩りを持って目に飛び込んでくるはず!私は、出発前に司馬遼太郎の「世に棲む日々(文集文庫 全4巻)」を読んでいきましたが、吉田松陰や高杉晋作の生き様にすっかり心を奪われ、萩往還の道中は、ここを約150年前の激動の時代に彼ら志士が往来したのだと、随所でいちいち感動を覚えながら歩きました・・・。

瀬戸内海に面する防府、かつての長州藩の海の玄関・三田尻が旅の始まり。土佐を脱藩した坂本龍馬も瀬戸内海を渡り、この地に上陸しました。

防府市街を抜け、鯖山峠が最後に瀬戸内海の見える場所です。ここからかつての郡境の碑を越えて山口市内へと入ります。

山口市内の一番の見どころは国宝・瑠璃光寺の五重塔です。この塔は応永の乱で戦死した大内義弘の菩提を弔うために、1442年に建てられました。山口の歴史は中国地方を支配したこの大内氏の繁栄に触れずには語ることができません。歴代の大内氏は自らの富と権力を誇示するかのように、山口を「西の京」に大改造。応仁の乱の混乱から逃れた公家などを歓待し、山口には「大内文化」と称される都さながらの豪華絢爛な文化が花開きました。しかし、時代は下剋上の世となり、眉を描き、お歯黒をつける主君・大内義孝を見限った重臣の陶晴賢によって討たれ、大内氏の中国支配は終わります。そして、すぐにその陶氏を倒し、中国地方の覇権を握ったのが毛利元就でした。

旅のハイライトは、やはり当時の面影が残る古道。平地歩きと侮るなかれ、中国地方を横に走る中国山地を越える板堂峠(539m)越えは萩往還一番の難所です。

山陰と山陽の分水嶺となる板堂峠を越え、日本海側へと下って行きます。

随分といい加減な距離感覚で置かれた当時の一里塚も残り、旅の雰囲気を盛り上げます。

石畳の道の多くは再整備されてものですが、当時の石畳がそのまま残る箇所もあります。この石畳の上を吉田松陰が、高杉晋作が駆けたのです!

いよいよ萩に近づくと道の駅が現れます。その名も道の駅・萩往還。長州藩出身の志士達の銅像が並びます。写真は左から高杉晋作、吉田松陰、久坂玄瑞。

道の駅を過ぎ、悴坂を下ると涙松。吉田松陰が幕府の命によって江戸の獄に送られた時、萩の城下町が最後に見えるこの地で「帰らじと 思ひさだめし 旅なれば ひとしほぬるゝ 涙松かな」と詠み、今生の別れを惜しみました。さあ、いよいよ萩です。

萩の城下町へと入り、街道としての萩往還のゴールは唐樋札場跡です。しかし、ツアーでは参勤交代のスタート地点である萩城跡まで更に2km頑張って歩きます。

武家屋敷を過ぎ、萩城跡を目指します。

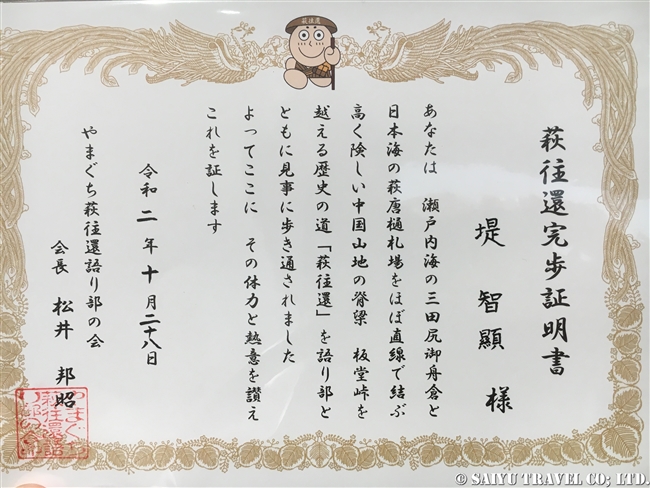

ゴールの萩城跡では語り部ガイドさんから完歩証明書をいただきました。防府からの55kmを完歩、感無量です。道中、お話した地元の方々は私たちが防府から歩いてきたと言うと、大変驚かれていました。

萩でも1泊し、最終日は松下村塾のあった旧松本村を歩いて巡りました。こちらは吉田松陰の叔父で松陰に藩命で兵学の基礎を厳しくたたきこんだ、玉木文之進の旧宅。

高杉、久坂をはじめ伊藤博文、木戸孝允、山県有朋、品川弥次郎など幕末から明治維新を担う人材を生み出した松下村塾。激動の時代、彼らが京や江戸を目指すために駆け抜けた萩往還の道。ただ完歩するだけでなく、最後にしっかりこの地を訪ねることで、今回歩いた長く大変な道のりを通じて、若き志士たちの青雲の志を、時代を越えて感じられた気がします。

山口県を瀬戸内海から日本海へ縦断するロングトレイル、萩往還55km。まだまだ知る人ぞ知るルートですが、自信を持ってお勧めいたします!

- 日本 (75)

- その他 (1)

- アイルランド (1)

- アゼルバイジャン (2)

- アルジェリア (4)

- アルゼンチン (3)

- アルメニア (2)

- アンゴラ (2)

- イスラエル (1)

- イタリア (1)

- イラン (4)

- インド (23)

- インドネシア (2)

- ウガンダ (2)

- ウズベキスタン (2)

- ウルグアイ (1)

- エクアドル (3)

- エジプト (1)

- エチオピア (2)

- エリトリア (2)

- オーストラリア (2)

- オマーン (3)

- カーボヴェエルデ (1)

- カザフスタン (1)

- カメルーン (1)

- カンボジア (1)

- キューバ (2)

- ギリシャ (1)

- キルギス (4)

- グアテマラ (2)

- グリーンランド (2)

- コスタリカ (6)

- コンゴ民主共和国 (1)

- サウジアラビア (2)

- ザンビア (1)

- ジョージア (3)

- ジンバブエ (1)

- スウェーデン (1)

- スペイン (2)

- スリランカ (4)

- セネガル (1)

- タジキスタン (5)

- タンザニア (2)

- チャド (2)

- チュニジア (1)

- チリ (3)

- デンマーク (1)

- トルクメニスタン (1)

- ニジェール (1)

- ニュージーランド (1)

- ネパール (10)

- ノルウェー (1)

- パキスタン (11)

- パレスチナ (1)

- バングラデシュ (4)

- フィンランド (1)

- ブータン (3)

- ブラジル (4)

- ベトナム (1)

- ベネズエラ (1)

- ベリーズ (1)

- ペルー (3)

- ボツワナ (2)

- ボリビア (1)

- ホンジュラス (2)

- マダガスカル (3)

- マリ (1)

- マレーシア (1)

- ミャンマー (1)

- モーリタニア (1)

- モロッコ (4)

- モンゴル (1)

- ヨルダン (3)

- ラオス (1)

- ルワンダ (1)

- レバノン (1)

- ロシア (1)

- 韓国 (1)

- 西サハラ (1)

- 中国 (10)

- 南アフリカ (1)