3日目 高曇り時々晴

昨夜が遅かったので今日はのんびりスタート。9時出発で森に向かいます。今日も各自狙いの鳥の場所で撮影してもらいました。撮影をしない参加者がまだしっかりとアカヒゲを観ていないという事で私は彼女についてアカヒゲを探しました。まったく鳴いてくれず約1時間経つとようやく鳴いてくれたのでそちらで探しますが、なかなかじっとしてくれず苦労をしましたが、ようやく最高な場所でそれも近くでゆっくりとさえずりと羽繕いをしてくれたことでスマホでも撮影ができたと喜んでもらいました。

その後はまた各自で楽しんでもらう事に。私は休憩室に食事をしに行くと?そこの近くでリュウキュウコノハズクの「ココッコッホ」の鳴き声?さえずりが?昼間鳴くのはこの森では初体験でした。午後はまたアカヒゲやルリカケスを狙っていただきました。14時終了で一部の参加者が田中一村美術館に行きたいとのことで、途中のバス停で降ろし残りのメンバーはホテルに戻りました。

21時30分再びナイトツアーに出発です。1名が体力的に休むという事でその方以外で出発です。途中国道でアマミノクロウサギとアマミヤマシギが出ていてびっくりしました。昨日すでに経験済みなので本日カメラ設定は無しでスタート。スタートしてすぐにのんびりとしたアマミノクロウサギに遭遇!昨日とは打って変わって撮りまくり野郎でした。

その後は次から次とアマミヤマシギで出まくるので、途中からパスして進みます。

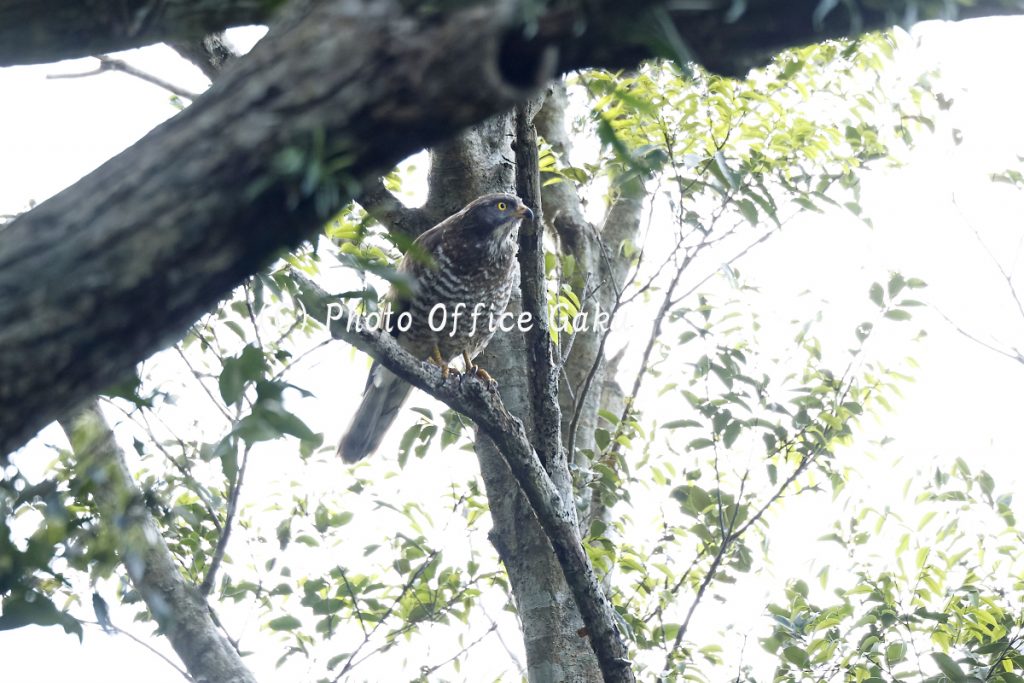

突然ガイドさんが「あっ!」といってライトを木の枝にあてるとリュウキュウアオバズクです!私は森の中で鳴き声は聞いたことはありましたが、姿を見るのは初めてです。電線ではないところの姿をみなさんにしっかりと撮ってもらいました。

さて残るはリュウキュウコノハズクです。声を頼りに探しますがなかなか厳しい。途中にアマミノクロウサギやアマミヤマシギの撮りやすい個体だけをつまみ撮りしながら進み、昨日ケナガネズミのいた木を探しますがやはりそんなに甘くはありません。

ガードレール下でのんびりしているアマミノクロウサギを狙っているとガードレールの上の枝に飛んできたリュウキュウコノハズクがとまった!さぁどうする上か下かでバタついているうちにリュウキュウコノハズクは飛び去り、アマミノクロウサギも下に消えて行きました。これぞ二兎追うものは一兎も得ず!その後も順調にアマミノクロウサギとアマミヤマシギを撮影しながら下り、少し早いが超充実した時間を過ごし1時にホテルに到着して終了となりました。

4日目 晴れ

今日は9時にタクシーに荷物を積み込み、昼食は買わずに森へ向かいます。森に入ると西遊旅行のガイド梁川さんのGがちょうど出てきました。ここで梁川さんからすごい情報が!オオトラツグミがいてスマホでも撮影ができたと聞き、ポイントを詳しく聞きました。早速今回「どうしてもオオトラツグミが撮りたい」という方とその場所へ。「たぶんここだと思うんだけど」と道が分岐するところに来ると・・・いた!それも目の前。大慌てで撮影をしてもらうと森の奥へ消えて行きました。

しばらくすると他のメンバーも集まってきたのでみんなで待っていると、なんと私たちの後ろから現れたではないか!なんとか全員撮れたので「ワンモアチャンス」にかけるが動きが無いので池の方へ行くと男性が何かを撮っていた。「カケスですか?」と聞くと「オオトラツグミです。その草陰に入りました」と教えてくれたので道を迂回して進行方向に出ると歩道に出てくれました。開けた場所なのでばっちりです。その後も消えた周辺を迂回作戦で臨み、何度もチャンスに勝利しました。まさかあれほど苦労したオオトラツグミがこうも簡単に片付くとはアンビリーバボー!以外にありません。時間は11時30分あと30分で終わりです。みんなで放心状態で駐車場へ戻る途中またしてもズアカアオバトがのんびりサクランボを採餌していてしっかりと撮影ができました。

それにしても信じられない4日間でした。全員笑顔が戻らないまま空港に到着して無事解散終了となりました。ご参加いただいたみなさまありがとうございました。

観察できた生き物・聞かれた鳥

オオトラツグミ・アマミヤマガラ・アマミヤマシギ・アマミヒヨドリ・アマミシジュウカラ・アマミヤマガラ・アマミコゲラ・リュウキュウキジバト・サシバ・アカヒゲ・オーストンオオアカゲラ・ルリカケス・リュウキュウサンショウクイ・ズアカアオバト・リュウキュウハシブトガラス・リュウキュウコノハズク・リュウキュウメジロ・クロサギ・コチドリ・シロチドリ・オオメダイチドリ・ムナグロ・セイタカシギ・オジロトウネン・ウズラシギ・タカブシギ・アマミノクロウサギ・ケナガネズミ・アマミトゲネズミ・アマミイシカワガエル・ヒメハブ・シリケンイモリ

見られた&声が聴かれた鳥・生き物カラスバト・リュウキュウツバメ・ツバメ・スズメ・ダイサギ・アオサギ・コサギ・イソヒヨドリ・ヒドリガモ・コガモ・ハシビロガモ