ウガンダ マウンテンゴリラトレッキング

- ウガンダ

- ルワンダ

2023.09.20 update

「ウガンダ・ルワンダ マウンテンゴリラ&ゴールデンモンキートレッキング」のツアーでは、間近に野生のマウンテンゴリラを観察できるトレッキングにご案内いたします。

標高2,000m前後の高地にあり、アフリカ原生林の姿を留めているウガンダのブウィンディ原生国立公園。1994年に世界自然遺産に登録されたこの公園では、360頭ほどのマウンテンゴリラが生息しています。

マウンテンゴリラとは

世界でウガンダ、ルワンダ、コンゴ民主共和国の3ヶ国の国境に広がるアルバータイン地溝帯にのみ生息しており、体は西アフリカなどに生息するローランドゴリラより大きく、長い毛を持ちます。雄の成獣は背中の毛が白くなるためシルバーバックと呼ばれ、身長170cm前後、体重は250kgを越えます。

一時、乱獲によって絶滅の危機に瀕していたマウンテンゴリラですが、20 世紀中頃から科学的な研究が進められるようになり、保護運動が開始されました。現在では、密猟者から守るためにレンジャーやトラッカーが一日中ゴリラを観察しています。そのおかげで、今では600 頭あまりのマウンテンゴリラが確認されるまでに回復してきました。

ゴリラが人に慣れるまで

ゴリラトラッキングが開始されるまでには、公園側で長い準備期間があります。まず、人間が近づいてもストレスにならないよう、ゴリラの「ハビチュエーション」(人に慣れさせること)を行わなくてはなりません。レンジャーが、初めは200m くらい離れたところから観察を始めて、だんだん距離を縮めていくそうです。もし近づきすぎて威嚇してきたりした場合はもう少し距離を置いて様子を見ます。

こうして徐々に接近していって、ゴリラがそのレンジャーに馴れるのに約6 ヶ月かかります。そこから不特定多数の観光客が覗きに来ても大丈夫になるまでには、さらに6~12 ヶ月かかります。ブウィンディ原生国立公園では設立の1991 年からハビチュエーションを開始し、1993 年からゴリラトラッキングが行われるようになりました。

マウンテンゴリラトレッキング・レポート

トレッキングの日、早朝まだ暗い時間に起きて朝食を取り、車でロッジからブウィンディ原生国立公園のブリーフィングポイントへ向かいました。しばらく待っていると、続々と欧米からの観光客がやってきて、最終的に50人ほどになりました。

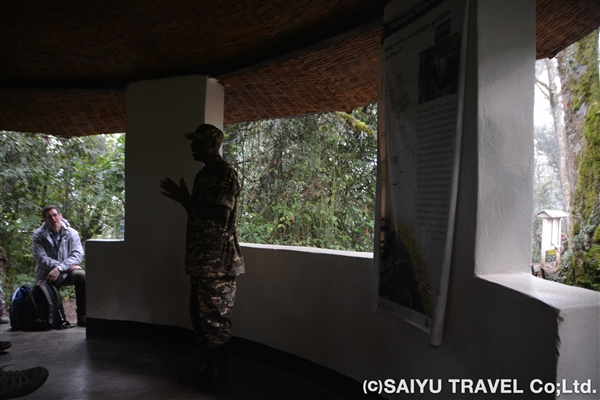

ゴリラトレッキングのブリーフィングポイント

まずレンジャーから国立公園の概要やゴリラの数、トレッキング時のルールなどの説明を受け、その後各8人ずつのグループに分かれ、どのゴリラのファミリーに出会いに行くかが決まります。今回、我々は”MISHAYA”(ミシャヤ)というファミリーに出会いにいくことになりました。

レンジャーより説明を受ける

トレッキングではゴリラに負担をかけないよう厳重に人数が制限されており、各ゴリラのグループにつき1日8人までとされています。また、ゴリラに極度のストレスを与えないよう、風邪などの病気の人は参加を辞退する、くしゃみや咳をするときは後ろを向いてする、ゴリラを発見したらこちらからは7m以内に近づかない、観察中の飲食・喫煙は禁止、などのルールがあります。

ゴリラのグループがどこに居るかによって、どれくらい歩くかが変わってきます。トレッキング中、レンジャーが無線で連絡を取り合いゴリラ達の場所を把握して歩くため、95%以上の確率でゴリラと出会うことができます。

ブリーフィングポイントを出発して、期待を膨らませながら1列になり緩やかな坂道を登っていきます。足元は湿った土で滑りやすいものの、蔦のような植物が生えていたおかげでスムーズに登っていくことができました。

絶妙なバランスで頭に水を乗せるポーターの青年

トレッキング中の景色

1時間弱したところで、道を外れて「こんなところに行けるの?」という目を疑うような、道なき急斜面を進んでいくレンジャー。ゴリラに出会うため、ポーターの手を借りながら必死に下りていきました。

10分ほど急斜面を進み、皆さんが息を整えているとレンジャーより「ゴリラがすぐ近くに居るので荷物を置いて近づく」との情報。荷物を置いて静かに近づいていくと、雄のシルバーバックが見え、その後ファミリーに出会うことができました。

そっと、あまり音を出さないように近づいていきました。じっくり観察していると、赤ちゃんゴリラが母親に甘えたり、兄弟同士が喧嘩している様子が分かり、森の中ではありますが人間と同じような行動をしていることに気づき、微笑ましくなりました。

ゴリラのグループに出会ってから、観察が許可されるのは1時間のみ。1時間というと長いように感じますが、森の中に暮らすマウンテンゴリラのファミリーの愛らしい姿を眺めて幸福感に浸っていると、あっという間に時間が経ってしまいました。

大変名残惜しい中、その場を後にして来た道を戻りました。今回は、観察時間を含めて全体で3時間ほど。合計5~6時間かかることがある中、かなり順調に進みました。

帰り道も険しい…

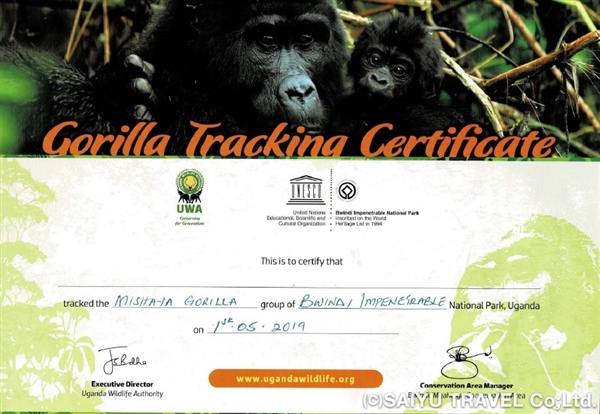

ブリーフィングポイントに戻り、証明書を授与されゴリラに出会えた喜びの余韻に浸りました。時間が長くなったときのためにランチボックスを持ってきていましたが、早めに終わることができたのでロッジに戻り、見晴らしの良いテラスで食べることにしました。

ゴリラトレッキング証明書

ロッジのテラスでランチ

今回のように険しい道を進むこともあるトレッキングですが、15ドル程度でポーターを雇うことができます。荷物を持ってもらえるほか、手をとってサポートしてくれますので安心してご参加いただけます。ぜひ、野生のマウンテンゴリラファミリーの生活を間近に感じていただけたらと思います。

関連ツアー

ウガンダ・ルワンダ マウンテンゴリラ&ゴールデンモンキートレッキング

ヴォルカン国立公園とブウィンディ原生国立公園 ウガンダ・ルワンダ2ヶ国の野生動物に出会う旅。