ロンボク島最高峰・リンジャニ山(3,726m)登頂

- インドネシア

2013.10.01 update

インドネシア、西ヌサ・トゥンガラ諸島の州都マタラムがあるロンボク島。リンジャニ山はこのロンボク島の最高峰であり、インドネシア第3の高峰です。また活火山であり、山頂付近では巨大な火口湖セガラ・アナ湖やバリ島最高峰アグン山(3,031m)を展望することができます。ここでは、島についてから2泊3日での登頂の様子を、ルートに沿ってご紹介いたします。

リンジャニ山の全景を望みつつ草原帯から登山開始

リンジャニ山の全景を望みつつ草原帯から登山開始

トレッキング1日目(早朝):スタート地点のスンバルンラワン村早朝、ロンボク島のスンギキを出発し、標高約1,150mのスンバルンラワン村へ。 |

||||

登山のスタート地点、山間に佇むスンバルン・ラワンの村 |

村を出発 |

|||

トレッキング1日目(朝~):スンバルンラワン村→ プラワガン・センバルンへトレッキング1日目は、プラワガン・センバルン(2,640m)まで進みます。標高差は約1,490m。序盤は草原地帯をゆるやかに登ります。道中、熱帯でよく行われている焼畑農業の跡が見られ、南国に来たことを実感させてくれます。 標高約1,500mのPos2で昼食後は徐々に高度を上げます。急坂を登りきり尾根まであがると火口湖セガラ・アナ湖が展望できるプラワガン・センバルンへ到着。深夜の登頂開始に備え、夕食を食べ就寝です。

|

||||

トレッキング2日目(未明~朝):リンジャニ山登頂深夜2時、キャンプを出発し登頂開始。山頂までは約1,090m、プラワガン・センバルンから山頂まで伸びる砂礫の稜線をひたすら登ります。朝陽が昇り、ふと後ろを振り返ると、エメラルドグリーンのセガラ・アナ湖が望めます。さらに下にはプラワガン・センバルンのキャンプが見え、あそこから歩いてきたのかと、驚きを感じます。

|

||||

| 山頂に到着すると、1993年に噴火したバル山とセガラ・アナ湖が眼下に広がり、遠くにはバリ島最高峰のアグン山(3,142m)が展望できます。ロンボク島は総面積が約4740Km2しかなく、山頂から見渡すと、島を取り囲む美しい海が広がっていました。

帰路は砂礫の稜線を駆け下り、プラワガン・センバルンに戻ります。 |

||||

山頂から望むアグン山 |

山頂付近から望むセガラ・アナ湖 |

|||

トレッキング2日目(朝~):プラワガン・センバルン→ セガラ・アナ湖畔朝食後、約640mを下山しセガラ・アナ湖畔のキャンプ地(2,000m)へ。セガラ・アナ湖畔にはアリカラックと呼ばれる温泉があり、大自然の中の天然温泉で登山の疲れを癒していただきました。

|

||||

トレッキング3日目:セガラ・アナ湖畔→スナルスナルまで約1,400mの下山です。湖畔を歩き、再び外輪山の稜線部にある尾根まで登るとプラワガン・セナル(2,461m)に到着。ここからはジャングルに抜け一気にスナルまで下山し、2泊3日の山旅は終了。ホテルへと戻り、近海で取れた魚介類を堪能しました。

|

||||

リンジャニ山は日本から気軽に訪れることができ、標高も3,726mと、富士山3,776mとほぼ変わらないため、初めての海外登山に挑戦される方にはおすすめです。復路と往路で異なるルートを歩くため、2泊3日で変化の富んだ登山をお楽しみいただけます。

日本からほど近い場所ですが、まだ訪れる登山者が少ないリンジャニ山。是非、多くの方に訪れていただきたいと感じました。

これから海外登山を初めて見たい方は、是非このコースに挑戦してみてはいかがでしょうか。

関連ツアーのご紹介

ロンボク島最高峰・リン ジャニ(3,726m)山登頂

ロンボク島最高峰を周遊。熱帯雨林の中を歩き、火山湖を展望!登山途中に天然温泉に入浴、変化に富んだ自然の中を歩く。山中に2泊のゆとりの日程。

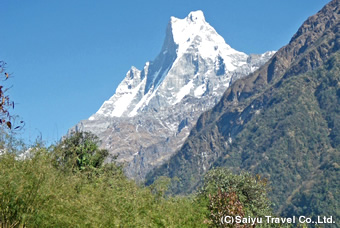

朝日に輝くアンナプルナⅠ峰(8,091m)

朝日に輝くアンナプルナⅠ峰(8,091m)