花の桃源郷フンザを歩く

- パキスタン

2014.03.01 update

カラコルムの懐深くにある「最後の秘境」、「桃源郷」と謳われるフンザ。

雪山に抱かれた早春の桃源郷には、杏やアーモンドや桃の花が咲きほこり長い冬が終わると、春には畑仕事が始まり人々の喜びに満ちた季節が始まります。そんな年に一度、桃色に染まるフンザの里山を毎日歩き、カラコルムの峰々の展望とフンザの人々とのふれあい、他にも、フンザの郷土料理やフンザの伝統舞踊などを通じてフンザの奥深さを感じていただきました。

桃色に染まるフンザの里山

桃色に染まるフンザの里山春のフンザ

フンザは「桃源郷」と謳われ、「長寿の里」として知られています。いつ訪れても素晴らしいフンザですが、春の杏、アーモンドの花や秋の紅・黄葉は有名で、四季折々の美しさがあります。その中でも春のフンザはまさに花の桃源郷という言葉がぴったりのシーズンです。

花咲く桃源郷フンザを歩く

フンザの名峰群と杏の花々

カラコルムハイウェイを北上し、フンザに近づいてくると、白とピンクの世界が広がってきます。今回は、贅沢にも中心地カリマバードに4泊、山の展望が美しいドゥイカル村で1泊しカリマバードや近くの村々をのんびり散策します。カリマバードからは、お花だけではなく、ラカポシ(7,788m)をはじめ、ウルタルⅠ、Ⅱ(7,388m)、ディラン(7,257m)、シスパーレ(7,611m)、フンザピーク、レディーフィンガーなどといった高峰群が聳え、ピンクの花と白い山のコントラストがとても美しいです。

カリマバードの村や郊外をハイキングし、花や山のベストポイントで写真撮影を楽しんだりしているとフンザの人々と自然に会話が始まり、気づいたらいつも素敵な笑顔に囲まれていました。他にも、カリマバードから約2時間行ったところにあるホーパル氷河で、皆さん初めての氷河ハイキングに挑戦されていました。日中歩くため、アイゼンやピッケルも必要なく、氷河の冷たい風から身を守るため、しっかりとした防寒と、トレッキングシューズのみで楽しめます。また、好展望地のドゥイカルへのハイキングでは、違った角度からフンザの村や、山の展望を望みます。もちろん、ドゥイカルでは山の展望が自慢のホテルに宿泊し、そこからは、夕日、朝日に輝く高峰群を心ゆくまでご堪能できる贅沢なロケーションでした。

ホーパル氷河ハイキング

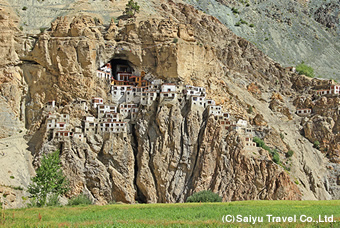

ドゥイカルへの道から眺めるバルチット城

長寿の里フンザ

今回の滞在では、お花見、観光、ハイキングのみでなく、お食事も大変充実していました。実は、フンザは、エクアドルのビルカバンバ、ロシアのコーカサス地方と並び、「世界三大長寿の里」と言われていて地元で取れる、果実、小麦、乳製品を使った素朴なフンザの郷土料理は私たち日本人でも美味しく安心して食べられる味でした。また、天気の良い日のお昼には、アンズの木の下で絨毯を敷き、ピクニックランチを楽しみ至福のひと時を過ごしました。

フンザ風ミートパイ・チャプシュロ

手打ちうどん・ダウド

何度も訪れているフンザですが、5日間滞在することで普段の旅行とは違った一面が見えてきます。毎年3月下旬から4月中旬にアンズやアーモンドや桃の花が咲き、最も美しい季節を迎えます。次のお花見は少し気分を変えて、花の桃源郷フンザで楽んでみてはいかがでしょうか。

関連ツアーのご紹介

花の桃源郷フンザを歩く

〈ハイキングコース〉杏の里に5泊滞在、雪山に抱かれた桃源郷を「歩いて」体感!!年に一度桃色に染まるフンザの谷のお花見とハイキングを楽しむ滞在型プラン。

ゴーキョピークから望む、エベレスト、ローツェ、マカルー

ゴーキョピークから望む、エベレスト、ローツェ、マカルー

レンジョ・パスへの急登の取り付き

レンジョ・パスへの急登の取り付き レンジョラからの景色

レンジョラからの景色