今回は、パミールに残るアリーの伝説をご紹介します。

アムダリヤの源・ゾル・クル

タジキスタンのゴルノバダフシャン自治州州都・ホルグからヤン村に向かう途中、パンジ川の対岸のアフガニスタンとヒンドゥークシュ山脈を望む辺りに、一つのさびれた祠(ほこら)が残っています。オストン・シャーヒ・マルドンという名のこの祠は、かつて預言者ムハマンドの従弟、アリーがこの地にやって来たことを記念するものと言われています。

パミールに残るオストン・シャーヒ・マルドン

この祠のすぐ近くに、5世紀の要塞跡・カライ・カハカが残っているのですが、この要塞を治めながら、行き交うキャラバンから税金を搾り取った悪い王様を退治したという伝説が残っています。

祠の内部は、パミールの伝統建築であるラテンネル・デッケの屋根で覆われていますが、興味深いのが中に残る祭壇です。まずこの祭壇は、沢山のマルコポーロ・シープの角が乗っています。マルコポーロ・シープは、山の高い地域に生息しているので、それだけ天上の神に近い聖なる動物と言われています。また、狩猟で仕留めたマルコポーロ・シープを、人が生きていくために、ありがたくいただいたという感謝の表れでここに置くのだそうです。

ゴルノバダフシャン自治州の州都・ホルグからヤン村に向かう途中、パンジ川の対岸のアフガニスタンとヒンドゥークシュ山脈を望む辺りに、一つのさびれた祠(ほこら)が残っています。オストン・シャーヒ・マルドンという名のこの祠は、かつて預言者ムハマンドの従弟、アリーがこの地にやって来たことを記念するものと言われています。

マルコポーロ・シープの角が置かれた祭壇とラテンネル・デッケ

次に興味深いのが、この祭壇の作りに、かつてこの地で信仰されたゾロアスター教の名残が残っていることです。火を聖なるものとして仰いだゾロアスター教と同じく、今でもお参りに来た人は、この祭壇の上で綿花の油や動物の油で火を付けています。そして、この祭壇の四隅に4つの円形の石がありますが、これはゾロアスター教の4つの聖なる要素「火・水・空気・大地」を表しているとのことです。

四隅に石が置かれ、火がともされる祭壇

パミールにアリーが来たという伝説は、ツアーで訪れる「アリ・チュール」という村にも残っています。「アリ・チュール」とは「アリーの怒り」という意味で、かつて多夫多妻で暮らしていたこの辺りの不道徳な人々が、アリーの怒りに触れて滅ぼされてしまったとう伝説が残っています。この町の近くには、「アク・バリク」という聖なる泉があり、この泉の魚は食べてはいけないというお触れもあります。

綺麗な水をたたえたアク・バリク

アリーの伝説が残るパミールですが、その絶景は美しいの一言につきます。雪をいただいたヒンドゥークシュを始めとするパミールの山々を眺め、対岸にアフガニスタンを望みながらパミール諸語族の人々の暮らしに触れる旅です。アフガニスタンとの国境をなすパンジ川は、アムダリヤ川となり遙かアラル海まで流れてゆきます。そのパンジ川のさらに上流を流れるパミール川の水源の湖・ゾル・クルが、アムダリヤの源流となります。

雪をいただいた大パミール山脈

また、イスラム教の聖者アリーの伝説が残る一方、パミールには仏教遺跡も残っています。写真は、ヴァンに残る仏塔の基礎です。シルクロード上にあるパミールは、様々な宗教も行き交った所です。

ヴァンに残る仏塔の基礎

ワヒ族の少女

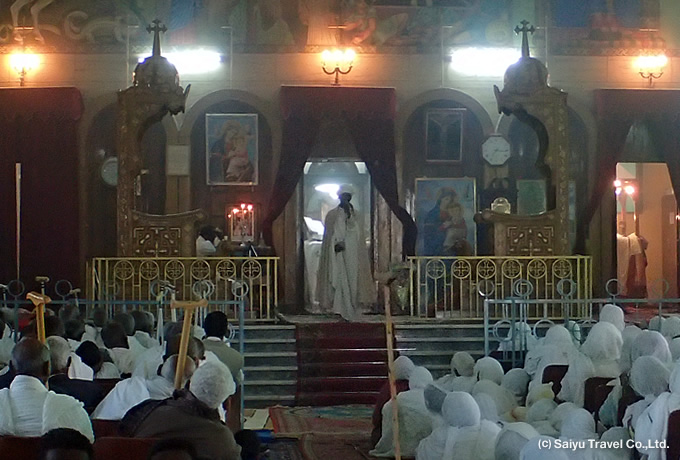

聖マリア教会の日曜礼拝

聖マリア教会の日曜礼拝

説教する司祭

説教する司祭 教会内部にて

教会内部にて