©2024 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U.

©2024 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U.

ムガリッツ

監督: パコ・プラサ

日本公開:2025年

美食の地、スペイン・バスクから世界を見渡す

ミシュランガイドに「レストランを超えた存在」と評され2つ星を獲得した、スペイン・バスク地方の名店「ムガリッツ」。

アーティスティックなオブジェだけを乗せたテーブル、カトラリーを使用せず手や舌を直接使って味わう料理など、従来のレストランコードを崩した独自の世界観で、これまでにない食空間を生み出してきた。

毎年11月から4月の6カ月間は休業し、スタッフ総出でメニュー開発に専念する。その年に誕生した料理が翌年以降に提供されることはなく、革新的なメニューはつねに更新され続ける。

次年のテーマは「目に見えないもの」。数十皿の料理は、どのように生み出されるのか? その過程をカメラは追う・・・

旅のさまざまな魅力の中で、はずせない要素といえば料理です。各地の伝統食材、名物料理を嗜む中で、その土地の歴史・風土を感じるのは、いつでも楽しいものです。

本作の舞台となっているムガリッツで提供される料理は、名物料理とは一線を画しています。

歴史・風土性というよりも「料理文化が栄えた地の料理人は、どのように世界を見渡しているか」ということが一皿一皿で表現されているのだと本作を観てわかりました。作品づくり、芸術の域で、映画制作者の僕にとっては「同業者」のように感じる瞬間もありました。

そして日本人の観客にとってひときわ面白いポイントは、会話を聞いていると、日本文化が彼らにとても影響を及ぼしていることがわかる点です。「うまみ」という日本語は、世界のシェフの間ではもう共通言語になっている姿が映し出されます。

そして「目に見えない」といえば、発酵。そのカルチャーの中で、今日本はひときわ注目されていますが、納豆に好き嫌いがあるのはスペインでも同じなんだなというクスッと笑ってしまうようなシーンもあります。

総じて料理人たちは、ラテン気質といいますか、子どもが公園で遊ぶような感じで戯れながら料理の開発を進めていきます。

ですが「アルゴリズムのリコメンドを飛び越えて、まだ出会ったことがないものた感情に料理を通じて出会ってもらう」というように、キュッと締めるところはちゃんと締める、野心的な姿も目撃できます。

鑑賞後はきっとどこかレストランに立ち寄りたくなる『ムガリッツ』は9月19日からシネスイッチ銀座ほか全国順次公開。詳細は公式HPをご確認ください。

(C)2024 The Apartment Srl – Numero 10 Srl – Pathe Films – Piperfilm Srl

(C)2024 The Apartment Srl – Numero 10 Srl – Pathe Films – Piperfilm Srl

(C)2023 Gladys Glover – House on Fire – CS Production – ARTE France Cinéma – Les Films Fauves – Volya Films – WANG bing

(C)2023 Gladys Glover – House on Fire – CS Production – ARTE France Cinéma – Les Films Fauves – Volya Films – WANG bing

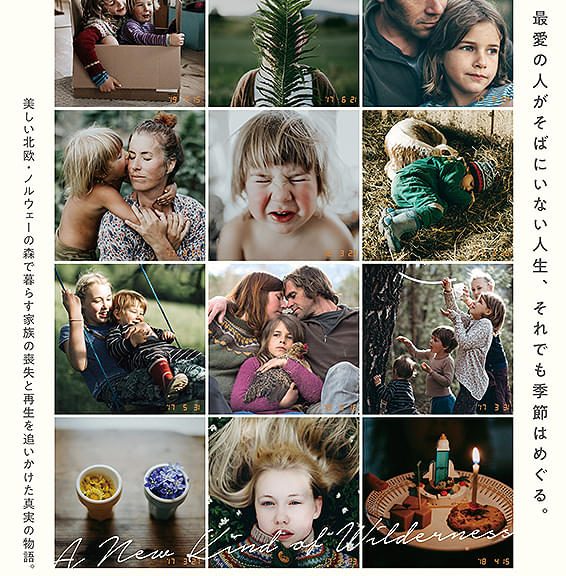

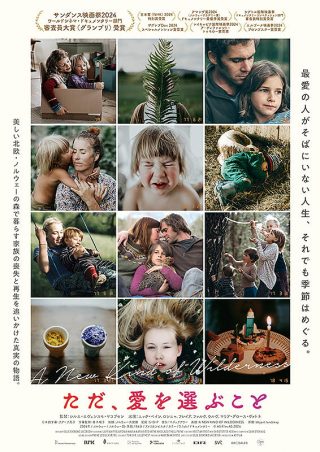

(C)A5 Film AS 2024

(C)A5 Film AS 2024

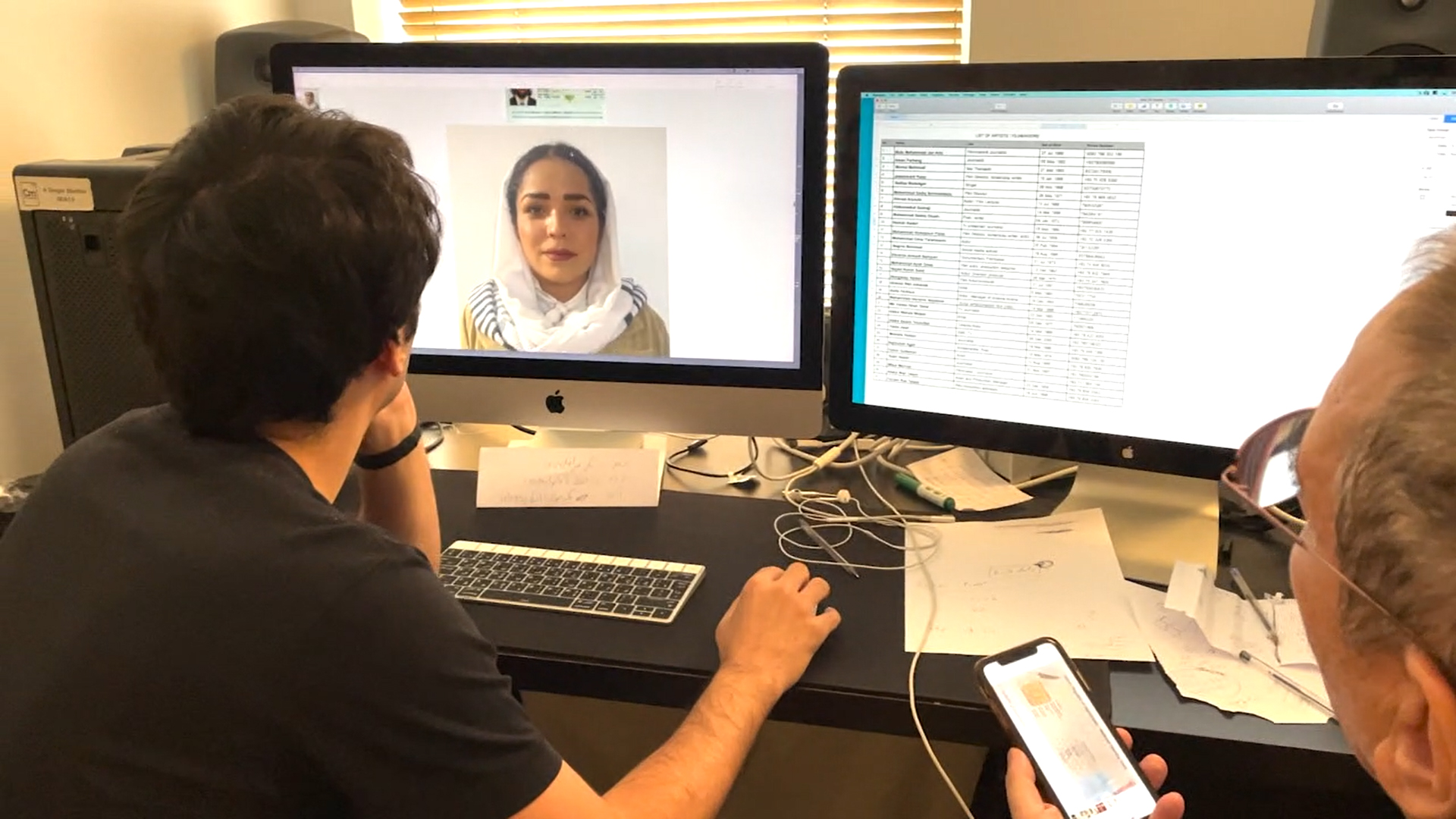

(C)Makhmalbaf Film House

(C)Makhmalbaf Film House

(C)Makhmalbaf Film House

(C)Makhmalbaf Film House

(C)2023 Dangphu Dingphu: A 3 Pigs Production & Journey to the East Films Ltd. All rights reserved

(C)2023 Dangphu Dingphu: A 3 Pigs Production & Journey to the East Films Ltd. All rights reserved

(C)Mercury Inspired Films LLP

(C)Mercury Inspired Films LLP

(C)2023 10:15! PRODUCTIONS / LUPA FILM / BOX PRODUCTIONS / FILM IN EVOLUTION / FOURIER FILMS / MIKINO / LES FILMS DU CAMELIA

(C)2023 10:15! PRODUCTIONS / LUPA FILM / BOX PRODUCTIONS / FILM IN EVOLUTION / FOURIER FILMS / MIKINO / LES FILMS DU CAMELIA